石川数正「何を考えておられるんじゃあ~!」……まったくお二方のおっしゃる通りで、徳川家康(演:松本潤)を叱りつけたくなったのは、きっと筆者だけではないはずです。

酒井忠次「信長が敵を蹴散らしてる時に、殿は風呂で何をしておられたのか!」

先週の死闘(真・三方ヶ原合戦)で壮絶な最期を遂げた本多忠真(演:浪岡一喜)や夏目広次(演:甲本雅裕)はじめ多くの家臣たちが、草葉の陰で泣いていることでしょう。

「女遊びより、先にすべきことはないのですか?(あざとく冗長なラブシーンより、描くべき歴史物語はないのですか)」

もちろん予告編から想定はしていたため、ダメージは比較的軽微でした。が、全体の重要シーン(歴史的事件など)が合わせて約10分。残り約30分が侍女とのイチャイチャドキドキという配分は……いかがなものかと思います。

狡猾なお万(演:松井玲奈)と、度量の広い?瀬名(演:有村架純。築山殿)に翻弄されるしょうもない徳川家康。という図を描きたいのでしょう。

「政もおなごがやればよいのです……男どもにはできぬことが、きっとできるはず。お方様のようなお方なら、きっと」女性の政治参加を訴え、ドヤ顔で去って行ったお万。これが瀬名の政治意識を高め、五徳(演:久保史緒里)との対立や、後に起こる悲劇(築山殿事件)の伏線と予想されます。

それではNHK大河ドラマ「どうする家康」、第19回放送「お手付きしてどうする!」今週も振り返っていきましょう。

■第19回放送「お手付きしてどうする!」略年表

まず、今回のエピソードを略年表にまとめます。

【元亀4・1573年。

☆4月12日 信玄死亡

(5月ごろ お万が妊娠)

☆7月19日 足利義昭の追放

(7~8月ごろ お腹が大きくなる)

8月20日 朝倉義景の自害・滅亡

☆9月1日 浅井長政の自害・滅亡

☆時期不明 お万が浜松城から追放

【天正2・1574年】

2月8日 お万の子・於義伊丸(後の結城秀康)が誕生

※☆は劇中で言及されたエピソード

※お万の妊娠については於義伊丸の誕生日から逆算・推定

元亀4年(1573年)の4月から9月すぎ、およそ半年間のエピソードが描かれていましたね。ちなみに瀬名が浜松へやって来たくだりについてはフィクションと思われます。

文献によっては瀬名がお万に折檻するくだりもあり、彼女が自分を縛らせる猿芝居はこれを再現したのでしょう。

■一、信玄の死について

合戦で銃弾を受けたという説も(イメージ)

…… 君は信玄が死を聞しめし。今の世に信玄が如く弓矢を取進すものまたあるべからず。我若年の頃より信玄が如く弓矢を取たしと思ひたり。敵ながらも信玄が死は悦ばずおしむべき事なりと仰せられしかば。これを聞ものますゝゝその寛仁大度を感じ。御家人下が下まで信玄が死はおしむべきなりと御口真似をせしとぞ。……三方ヶ原合戦で武田信玄(演:阿部寛)に惨敗、トラウマを負わされた家康。しかし恐怖ばかりでなく尊敬の念も持っていたようです。

※『東照宮御実紀』巻二「信玄卒」

「わしは若いころから信玄のような名将になりたいと願っておった。

これを聞いた家臣たちは、敵からも多くを学ぼうとする家康の態度に感服。以来誰も信玄の死を惜しむようになったのでした。

冒頭に登場した琵琶法師(演:友吉鶴心)が「生者必滅、会者定離(しょうじゃひつめつ えしゃじょうり)」と唄うように、生きている者は必ず死に、会った者は必ず別れるのが世の習い。

信玄という偉大な敵であり師を得た家康は、その死を乗り越えて天下を獲る将器を養っ……ていったはずです。

ちなみに野ざらしの白骨死体は、あれは琵琶法師ですよね?よもや「三年死を秘せ」と遺言していたのに、遺体を放置していくはずもないですし……。

近くに琵琶があったようなのでそう思いますが、でも武田菱の入った脇差をそこに置いていくというのは……。

■一、足利義昭の追放について

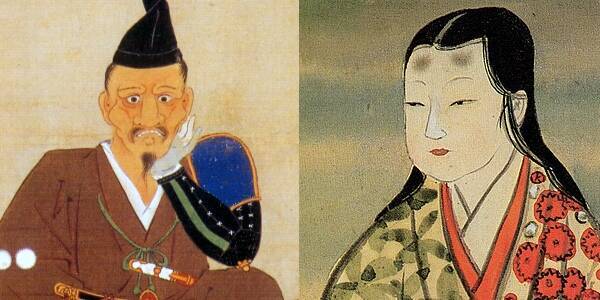

京都を追われても将軍であり続けた足利義昭(画像:Wikipedia)

京都・槇島城に立て籠もったものの、織田信長(演:岡田准一)に刀を突きつけられ、かつて臣下であった明智光秀(演:酒向芳)に裏切られて追放された足利義昭(演:古田新太)。

本作ではこれで完全退場と思われますが、実はこの後も信長に対して抵抗を続けました。

中国地方の雄・毛利輝元(もうり てるもと)を頼って備後国の鞆(とも。広島県福山市)に落ち延びたのです。

ちなみに足利義昭は天正16年(1588年)まで征夷大将軍の位にあり、毛利輝元を副将軍として位置づけたことから、この亡命政権を鞆幕府と呼ぶ説もあります。

鞆はかつて、足利尊氏(あしかが たかうじ)が一度は都を追われたものの、再起を図るために拠った因縁の地。

出家の身から命の危険をかいくぐり、室町将軍になり上がった足利義昭。京都を追放されても野心の炎が消えることはなかったようです。

■一、浅井長政の滅亡について

最期まで妻子を愛し続けた浅井長政(画像:Wikipedia)

「気安く振れるな!猿!」

「猿じゃねぇて。羽柴秀吉だて」

浅井長政(演:大貫勇輔)はセリフだけで滅亡が紹介され、娘たちを守るために生きることを選んだお市(演:北川景子)。

愛情深い長政の遺言に従って苦渋の決断、そういう名場面はできれば端折らないで欲しいものです(少なくとも、侍女とのお風呂シーンよりは感動するかと)。

木下藤吉郎あらため羽柴筑前守秀吉(演:ムロツヨシ)。お市の方を我が物にせんと野心をむき出しにするも拒絶され、代わりなのか人質なのか、長女の茶々(ちゃちゃ)を連れ去りました。

この娘は後に秀吉の側室となって嫡男の拾丸(ひろいまる。後の豊臣秀頼)を生み、淀殿(よどどの)と呼ばれます。そして家康と最終決戦(大坂の陣)に臨むのですが、それはまだ先の話し。

それにしても家康は、劇中設定とは言え、あんなに大好きだった長政の死をどう感じたのでしょうか。あれは姉川合戦で信長を裏切りたさに口走ったノリに過ぎなかったのでしょうか。

加えてこちらも劇中設定ながら、あれほど意識していたお市がどんな目にあっているのか、心配する素振りがあってもよさそうです。

ともあれ退場してしまった浅井長政。もし次に登場するなら、ドクロとして最後のチャンスがあります。

父親の浅井久政(あざい ひさまさ)・盟友の朝倉義景(あさくら よしかげ)ともども、三人のドクロを信長が家臣たちに見せびらかしたエピソードがあるものの……それこそ端折ってもらって大丈夫です。

余談ながら、お市を演じた北川景子には往復ビンタの演技指導をした方がいいかも知れません(ビンタは振り抜かないと、撫でているようにしか見えません)。

■一、お万の方と子供について

お万の子・結城秀康。かなり屈折していた模様(画像:Wikipedia)

……二年正月五日 君正五位下にうつり給ふ。二月八日次郎君生れたふ(たまふ?原文ママ)。後に越前守中納言秀康卿といへるは是なり。……さて、浜松城から追放されたお万は天正2年(1574年)2月8日に男児を生みました。この子が後に結城秀康(ゆうき ひでやす。越前守中納言)となります。

※『東照宮御實紀』元亀三年-天正二年「天正二年家康叙正五位下」「秀康生」

ちなみに幼名は於義伊丸(おぎいまる。ほか於義丸、義伊丸など)。名前の由来はギギ(黄顙魚)というナマズの一種で、捕まえるとギーギー鳴く(音を出す)そうです。

竹千代(家康)とか吉法師(信長)などに比べ、いかにも可愛くないというか「可愛がってはいけない」空気が伝わってきます。

じっさい家康からは可愛がられなかったようで、子供として認知されたのは瀬名が死んだ天正7年(1579年)以降。

お万も浜松に戻ってきましたが、その頃には於愛の方(演:広瀬アリス。西郷局)が三男の長松(ながまつ。後の徳川秀忠)を生んでおり、寵愛はそちらへ移ってしまいました。

……七年の卯月七日に浜松の城にしては三郎君生れたまふ。是ぞ後に天下の御ゆづりをうけつがせ給ひし 台徳院太政大臣の御事なり。御母君は西郷の局と申。さしつづき翌年この腹にまた四郎君生れ給ふ。こちらはちゃんと母親の存在が記されており、身元の確かさ(身分の高さ)と家康からの寵愛が判りますね。是薩摩中将忠吉卿とぞ申き。……

※『東照宮御実紀』巻三 天正六年-同七年「天正七年秀忠生」

やがて於義伊丸が成長して秀吉の元へ養子に出され、秀吉の死後に越前北ノ庄(福井県福井市)で大名になると、お万もそちらへ移住します。

慶長12年(1607年)に秀康が亡くなると菩提を弔うために出家。家康の許可はなかったそうですが、正直どうでもよかったようでお咎めはありませんでした。

そして家康死後の元和5年(1620年)12月6日、73歳で生涯に幕を下ろします。

家康の気まぐれで関係を持ってしまったために瀬名から冷遇され、邪魔な瀬名がいなくなったと思ったら寵愛はすでに他の女性へ移り、一生涯飼い殺し状態。何だか可哀想ですね。

■一、食い逃げと「焼き味噌」について

小豆餅(イメージ)

さて、三方ヶ原合戦で惨敗した家康は、遠江領民からさんざんバカにされていました。

やれ「逃亡中に餅を食い逃げした」だの「恐怖のあまり馬上で粗相した」だの言いたい放題。

ただしこれが家康と断定されてはおらず、史実性の低い有名エピソードを上手い形で回収できたと思います。

そんな領民たちを横目に、団子をほおばる井伊虎松(演:板垣李光人)。その視線は彼らと一線を画しているようで、家康をちょっと見直した?のかも知れません。

少なくとも、彼のために命を捨てて影武者を務める忠臣がいた(ただ死体に鎧を着せただけかも知れませんが)……次週予告で徳川家に仕官するような素振りがあったので、その線が濃厚でしょう。

ちなみに、家康の食い逃げ伝承は地名にも残っているそうで、地図を見ると「小豆餅」「銭取」という場所がありました。

三方ヶ原から約5キロ離れた場所で小豆餅を食い逃げした「小豆餅」、約2キロほど先で老婆(演:柴田理恵)が家康をつかまえ、銭を取り立てた「銭取」。

武田軍の猛追撃からは逃れられた家康ですが、老婆からは逃げられなかったようです。

ちなみにこの伝承の出典は現在調査中。もし史料や文献などご存じの方がいらしたらご教示願います。

さて、もう片方が皆さんお待ちかね?の粗相について。こちらは『改正三河後風土記』にこんなエピソードがありました。

……大久保忠佐神君浜松へ御帰城の時御馬の鞍壺に糞があるべきぞ糞をたれて迯給ひたりと罵りたるよし……家康はその悪臭を「これは焼き味噌の匂いだ」と言い張るのですが、ちなみにこれは三方ヶ原の前哨戦・一言坂の合戦におけるやりとり。

※『改正三河後風土記 上』巻十三「遠州一言坂の事」

【意訳】大久保忠佐(おおくぼ ただすけ。大久保忠世の弟)が、「殿が漏らして逃げ帰ったぞ。鞍も汚れておるじゃろう」と暴言を吐いたそうな。

第17回放送「三方ヶ原合戦」で本多忠勝(演:山田祐貴)と本多忠真が武田の先鋒と一戦交えた時、家康は出陣していないのでフィクションと考えられます。

しかし遠江の領民たちはあまり家康を快く思っていなかったようで、「家康ならそのくらいやらかしそうだ、むしろやらかしたに違いない」と半ば願っていたから、このような伝承がまことしやかに伝えられたのでしょう。

■第20回放送「岡崎クーデター」

もう瀬名に国を譲ってしまえ……そんな声も聞こえてきそう?(イメージ)

さて、予想通りのラブコメ回となった今週の「どうする家康」。完全なフィクション作品として観るなら、役者のファンやそういうのが好きな方には、それなりに面白いのでしょう。

しかしせっかく大河ドラマなのですから、肝心の歴史物語にもう少し力を入れて欲しいと思いました。

中には「歴史に詳しくない視聴者でも楽しめる」という意見もあるものの、それなら例えば足利義昭がなぜ信長と対立したのか等にも言及・描写があるべきです。

視聴者の大半が日本史に詳しい(徳川家康の生涯について、その大筋を知っている)ことが前提で成り立っていなければ、例えば金ヶ崎の合戦を「何やかんや」で済ませたりはしないでしょう。

気を取り直して、次週の第20回放送は「岡崎クーデター」。三河攻略をもくろむ武田勝頼(演:眞栄田郷敦)が、徳川信康(演:細田佳央太)と瀬名を狙います。

……そのころ長篠の城は奥平九八郎に賜はりて是を守りけるに。勝頼は 当家の御家人大賀弥四郎といへる者等を密にかたらひ。岡崎を乗とらんと謀りしも。その事あらはれて大賀等皆誅せられしかば。ますゝゝいかりやむときなく。長篠城をとりかへさんと二万余騎にて取かこむ事急なりとへども。九八郎よくふせぎておとされず。……勝頼は徳川家臣の大岡弥四郎(演:毎熊克哉。大賀弥四郎)を調略して岡崎城の乗っ取りを共謀。それが発覚して弥四郎は処刑されます。

※『東照宮御實紀』巻二 天正三年「長篠役(大戦之三)」

計画が失敗した勝頼は奥平信昌(演:白洲迅。この時点では奥平貞昌)が守備する長篠城を攻めるため、兵を進めるのでした。

瀬名「そなたは徳川のおなごであろう!」

五徳姫「私は織田信長の娘です!」

予告編で瀬名と五徳姫が言い争っていたのも気になります。しかしいつまでも実家の権威をふりかざすお嫁さんって、現代の価値観でもちょっと嫌じゃありませんか?

ともあれ女城主・瀬名(信康は完全におまけ扱い)は、岡崎城を守り抜けるのか?来週も目が離せませんね!

※参考文献:

- 『NHK大河ドラマ・ガイド どうする家康 前編』NHK出版、2023年1月

- 『徳川実紀 第壹編』国立国会図書館デジタルコレクション

- 成島司直 撰『改正三河後風土記 上』国立国会図書館デジタルコレクション

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)