【前編】では、遣唐使の派遣はさほど頻繁に行われていたわけではなく、「唐からの文化が頻繁に輸入されていた時期」と「唐からの文化輸入が途絶えた時期」がきれいに割り切れるとは言えないことを解説しました。

遣唐使の廃止と国風文化の発展は関係ない?「894(ハクシ)に戻す遣唐使」は現代の通説ではない【前編】

さらに言えば、今までの「遣唐使の廃止」の原因とされた菅原道真の建言も、本当に遣唐使の停止につながったのか怪しいとされるようになってきました。

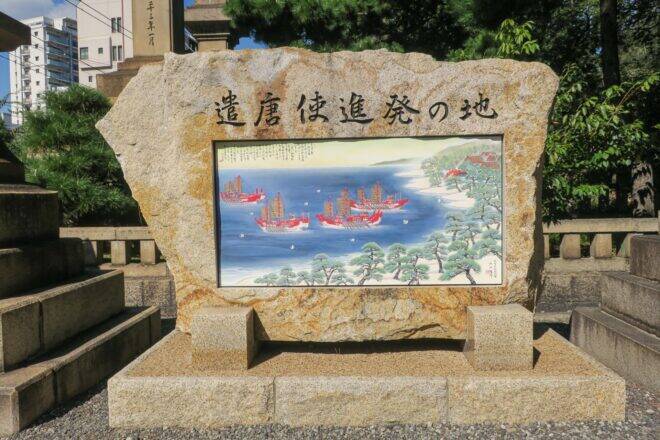

大阪・住吉大社「遣唐使進発の地」の石碑

菅原道真は、『請令諸公卿議定書遣唐使進止状』によって、宇多天皇へ遣唐使の派遣停止を提案しています。

『日本紀略』では、この書状が出された894(寛平6)年の9月30日の条で、「其日、遺唐使を停める」と記されています。このため今までは、遣唐使は菅原道真の建言で停止されたと考えられてきました。

しかしこの文章の読解には注意が必要です。『日本紀略』では、「其日」は「某日」という意味で使用されているのが通例です。

つまり、この文章では、遣唐使がこの日付で停止されたという意味にはならないのです。

この考え方は今ではごく一般的なものです。【前編】では、この年に遣唐使が「廃止」になったとは言えないことを説明しましたが、そもそもこの年に「停止」されたかすらも曖昧なのです。

■ずっとストップしていた遣唐使

実際、894年以降も唐との交流が途絶えたわけではありません。例えば、896(寛平8)年に宇多天皇は中国人を招いて面談しています。

宇多天皇(画は法皇時のもの・Wikipediaより)

また、菅原道真も遣唐使の役割を解かれておらず、897(寛平9)年の段階でもまだ遺唐大使の役職ですし、遣唐副使の紀長谷雄に至っては901年でも任を解かれていません。

こうした事実から導き出される結論は、次の通りです。

菅原道真は894年に、遣唐使は停止すべきだという意見をしました。

そして、それについては長々と検討されたものの、結局907 (延喜7)年に唐が滅亡したため遣唐使は再開されないままに終わったのです。

しかもそれ以前にも、既に56年もの間、遣唐使の派遣が行われていなかったのは【前編】で説明した通りです。

ここまで見ていくと、「894年に遣唐使が廃止されて中国文化が輸入されなくなり、独自の日本文化である国風文化が育つことになった」という従来の説が怪しくなってくるのが分かるでしょう。

もともと、遣唐使というイベントは894年以前からストップしており、それ以降もなんとなく行われないまま、イベント自体が断ち消えになってしまったのです。

■国風文化は漸進的に育っていったもの

さらに言えば、遣唐使の廃止(停止)はあくまでも正式の国交が途絶えただけのことで、実際には民間での唐と日本の文化交流は普通に行われていました。

当時、九州・博多に来航した中国商人を通じて書籍・陶磁器などの工芸品がもたらされていますし、これらの品々は貴族たちの「あこがれの品」として珍重されていたのです。

唐との交流が絶たれて半世紀以上も経過しているにもかかわらず、国風文化の成立(日本独自の文化の誕生)の原因を遣唐使の廃止あるいは停止によるものと説明するのは無理があると言えるでしょう。

朱雀門広場の遣唐使船

よって現在では、教科書では次のように説明するようになっています。

「9世紀から20世紀になると、貴族社会を中心に、それまでに受け入れられた大陸文化を踏まえ、これに日本人の人情・嗜好を加味し、さらに日本の風土にあうように工夫した」(「詳説日本史B」 山川出版社)

現在では、国風文化の成立について説明する際、遣唐使の廃止あるいは停止という言葉は重要キーワードとして使われていないのです。

日本では、遣唐使や民間の貿易を含めた唐との交流の中で、漸進的に独自の文化が育まれたという解釈が今では主流になっています。

参考資料:

浮世博史『古代・中世・近世・近代これまでの常識が覆る!日本史の新事実70』2022年、世界文化社

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)