この記事では、知られざる金魚の歴史についてご紹介します。

■金魚はいつ、どうやって日本にもたらされたのか

金魚=夏の風物詩、というイメージを持っている方も多いかもしれません。金魚すくいは夏のお祭りの定番でもありますよね。しかし、金魚は中国原産の魚。突然変異で赤くなったフナがその始まりだといわれています。

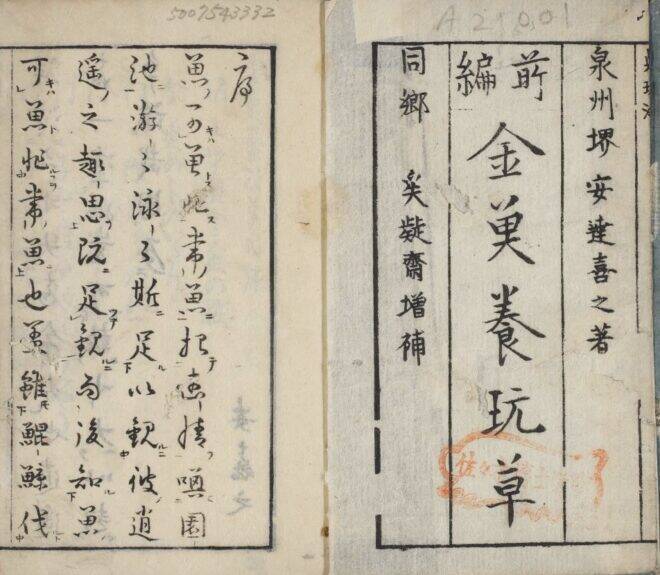

そんな金魚が日本に伝わったのは、室町時代の16世紀のはじめごろ、大坂・堺でした。『金魚養玩草(きんぎょそだてぐさ)』という書物には、文亀2(1502)年に堺に入ってきたことが最初だと書かれています。

金魚養玩草(東京大学デジタルアーカイブポータルより CC BY 4.0)

ちなみにこの書物には、金魚のオス・メスの見分け方、病気になったときの治療方法、水を替えるタイミングなどが詳しく書かれています。

日本に伝わった当初は、金魚は大名や一部の富裕層などの贅沢な趣味の対象でした。日本では金魚のことを最初は「こがねうお」または「きんぎょ」と呼んでいたようですが、次第に「きんぎょ」に統一されていきました。

■江戸時代、一気に金魚ブームに!

江戸時代中期ごろになると、領地に池がある武士たちが、副業として金魚の養殖をはじめました。数が増え、価格が下がると、庶民のあいだにも金魚が広まっていきました。

現在、金魚というと水槽に入れて横から見る、というのが一般的だと思います。しかし、当時はガラス製の水槽がなかったため、陶器の鉢に入れていました。

そのため、金魚を上から見る「上見(うわみ)」というスタイルが一般的でした。

■あまりの過熱ぶりに幕府も……

金魚ブームがあまりにも過熱したため、幕府が対策をしようとしたこともありました。たとえば、17世紀後半、生類憐みの令の影響もあり、江戸中の金魚をすべて没収し池に放ったという記録もあります。

関連記事:

江戸時代の悪名高き「生類憐みの令」は社会福祉策の一環だった!?暗君・徳川綱吉が本当に目指したもの

■ちょっと自慢できる金魚トリビア

江戸時代の金魚ブームは、実際に鑑賞するにとどまらず、人々のヘアスタイルにも影響を及ぼしました。18世紀後半には、若者のあいだで、髷(まげ)の先端を跳ね上げて金魚のような姿にした「金魚本多」という髪型が流行しました。

また、3月3日は桃の節句ですが、「金魚の日」でもあるんです。これは、江戸時代に、ひな祭りのときに金魚鉢をひな壇に飾るという風習があったから。とても興味深いですよね。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

画像出典:金魚養玩草 東京大学デジタルアーカイブポータルより

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)