たとえ父親が皇族であっても、母親の身分が低ければそのまま皇族とは認められません。

今回は具平親王(ともひら)の落胤・藤原頼成(よりなり)について、その生涯をたどってみましょう。

■雑色から国司に出世

藤原頼成の実父・具平親王。菊池容斎『前賢故実』より

藤原頼成は生没年不詳、母親は大顔(おおがお)と呼ばれる雑仕女(ぞうしめ。下女)でした。

大顔とは随分ひどい名前(女房名?)ですが、文字どおり顔が大きかったのでしょうか。

あるいは朝顔や夕顔みたいに、そういう花があるとか?聞いたことはないですが……。

ともあれ生まれた子供は具平親王の意向によって藤原伊祐(これすけ)と佐伯公行女(さえきの きんゆき娘)の養子に出されます。

※皇族から臣籍降下したとみなして、源頼成と呼ぶこともあるとか。

元服した頼成は寛弘8年(1011年)に蔵人所雑色(くろうどどころのぞうしき。使用人)となりました。

やはり実母が雑仕女だから、息子も雑色……と思いきや、その後は阿波守(あわのかみ)や因幡守(いなばのかみ)を歴任。従四位下(じゅしいのげ)まで昇ります。

五位以上は内裏に昇殿できる殿上人ですから、大した出世と言えるでしょう。

その後はどうなったのか、晩年や最期については伝わっていません。

■子だくさんだった藤原頼成

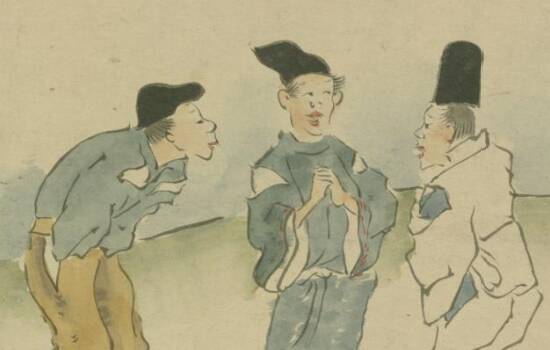

雑色として仕えていた藤原頼成(イメージ)

以上が藤原頼成の生涯ですが、彼は子だくさんでも知られています。

頼成の妻は藤原惟憲女(これのりの娘)。親仁親王(ちかひと。後冷泉天皇)の乳母を務めた女性で、頼成はその次手で出世できたのでしょうか。

彼女との間には藤原頼長(よりなが)・藤原惟綱(これつな)・藤原泰綱(やすつな)・藤原清綱(きよつな)を授かっています。

ほか生母不詳の子女として頼覚(らいがく。僧侶)・頼誉(らいよ。僧侶)・藤原祇子(ぎし/よしこ)がいました。

この藤原祇子は後に藤原頼通の妾として藤原寛子(かんし/ひろこ。道長女とは別人)や藤原師実(もろざね)を生んでいます。

藤原寛子は後冷泉天皇の皇后となり、藤原師実は摂政を務めました。

どこでどんなつながりがあるか、分からないものですね。

■終わりに

今回は具平親王の落胤である藤原頼成について、その生涯をたどってきました。

母親の身分ゆえに出世は出来なかったものの、それでも従四位まで昇ったのは凄いことではないでしょうか。

こういうマイナー貴族のエピソードも面白いので、他の人物についても紹介したいと思います。

※参考文献:

- 黒坂勝美 編『尊卑分脈 第二篇』吉川弘文館、1987年6月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)