↓【前編】の記事

江戸時代「将軍」を一度も輩出できず辛酸を舐め続けたエリート一族「尾張徳川家」の運命【前編】

今回は【前編】に引き続き、尾張徳川家の歴史をご紹介する。

宗春(尾張徳川家)と吉宗(紀州徳川家)

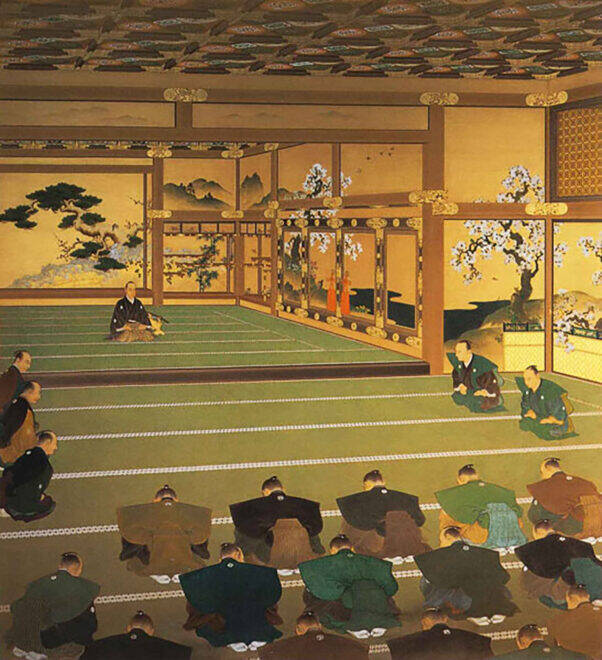

8代目徳川将軍の座についた紀州徳川家出身の吉宗。吉宗の将軍就任以降、紀州徳川家は栄華を極め、14代目の家茂まで7代を通して紀州家の血脈が将軍職を独占した。

この吉宗の将軍就任が尾張家と紀州家の運命を大きく変えてゆくことになる。

1730年、尾張徳川家では8代将軍吉宗と将軍職を争った6代藩主の継友が没し、弟の「徳川宗春」が7代目として尾張徳川家の藩主となる。

吉宗は「質素倹約」を旨とし、増税や幕府権力の再興に努めた(享保の改革)。この改革を受けて結果的に財政は安定するが、庶民にも質素な生活を強いたため文化は停滞した。

一方、尾張徳川家の藩主宗春は「規制緩和」を旨とし、吉宗が禁止していた芝居や祭りを積極的に奨励。行き過ぎた倹約はかえって庶民を苦しめるとして、将軍家とは正反対の政策を進めた。

宗春は幕府の法令に従い表向き対立姿勢は示していないが、尾張徳川家の政治政策は明らかに時の幕府の方針に逆行するものであり、その裏には紀州家に対する反発や反感があったのではないかとも考えられている。

宗春謹慎・隠居と尾張藩不遇の時代

宗春の自由経済政策は庶民の支持を集め、名古屋の城下町は江戸以上の賑わいを見せた。しかし一方で、風紀の乱れや財政の悪化を招き、宗春は一時的に政策転換を図るが、根本的な路線変更は行われなかったため、次第に藩士たちと間に溝が生まれ始める。

尾張藩の借金は嵩み、宗春は将軍家による後押しを受けた家老たちによって、謹慎・隠居に追い込まれてしまう。

その後、尾張藩は財政を立て直すために幕府の方針である質素倹約に舵を取り、9代藩主宗睦の頃には名古屋の城下町には宗春時代の活気が戻りつつあった。

しかし、宗睦は後継に恵まれず、義直から続く男系の血統は断絶してしまう。尾張藩は独自の後継者を擁立することができず、10代尾張藩藩主に就任した「徳川斉朝」は紀州徳川家の血を次ぐ一橋徳川家の出身であった。

以後、尾張藩の藩主は13代の「徳川慶臧(よしつぐ)」まで紀州徳川家の血統を受けた人物が踏襲し、尾張藩は独自の候補を擁立することができなかった。御三家筆頭としての権威は落ち、家中に将軍家への不満が鬱積していった。

幕末の動乱と反徳川への歩み

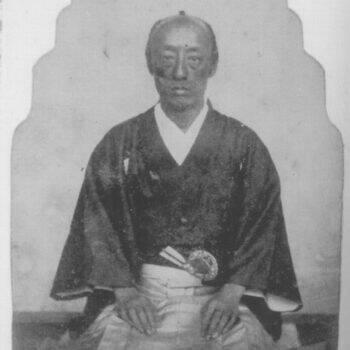

尾張藩は14代目にしてようやく、尾張藩の支藩である高須藩から藩主慶勝を迎えることに成功する。これによって将軍家からの内部干渉を弱めることに成功した尾張藩。

藩主の慶勝は積極的に藩政に取り組み、幕府の政治を正そうとする動きを見せる。しかし、時の大老「井伊直弼」によって隠居・謹慎に追い込まれてしまう。尾張藩としては宗春以来2度目の藩主処罰だった(安政の大獄)。

その後、桜田門外の変を受け幕府の力は弱体化、慶勝は復権し、禁門の変では総督として長州藩征伐の指揮をとった。

新政府軍として徳川討伐へ

1867年の大政奉還によって江戸幕府が消滅すると、入れ替わる形で明治新政府が樹立。慶勝は政府内で官職につき反徳川の立場を取る。尾張藩の中には徳川養護の声もあったが、慶勝は厳しく断罪し、尾張藩を官軍として一枚岩にすることに成功した。

しかし、慶勝自身は徳川宗家を補助する意向も示しており、政治の主体は明治政府側の意向に賛同しながらも、同時に自身の母体である徳川家存続に尽力した。

慶勝の没後、19代当主「徳川義親」は尾張徳川家ゆかりの美術品や歴史的資料等の一般公開を行うために徳川黎明会を設立。

会長には尾張家の当主が就任する形で、現在でも尾張徳川家の歴史を後世に伝える活動を行っている。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)