あのようなシーンを見て、こう疑問に感じた人も多いと思います。

「戦場にいるわけでもないのに、彼らは本当に完全武装で行進していたのだろうか?」

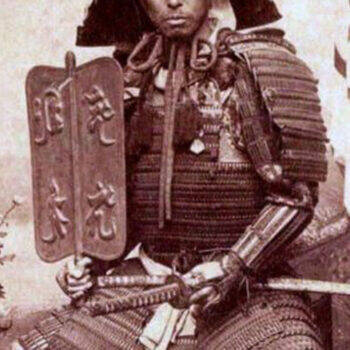

甲冑

『天元実記』という史料には、徳川家康が大坂冬の陣で豊臣家と戦ったとき、側近の本多正純が「そろそろ甲冑を着けさせましょうか」と家康にお伺いをたてたと記されています。

つまり、兵士たちはそれまで甲冑をつけずに平装だったというわけです。

しかも家康は、この提案を「まだ早い」といって却下しました。あまり早くから甲冑をつけさせると、兵士をくたびれさせてしまうからです。

結局、甲冑をギリギリまで身につけさせず、現在の大阪市住吉区に入ったあたりで、家康ははじめて甲冑をつけるように命じたといいます。大坂は敵地なので、さすがに完全武装が必要だったのでしょう。

※甲冑の関連記事:

具足、甲冑、胴丸など…みんな「鎧-よろい」なんだけど、それぞれの違いって何?

■甲冑における深刻な問題

では、甲冑を長時間身につけていると、どれほどの負担が体にかかったのでしょうか。

先の史料の中で家康が述べているところによると、関ヶ原の合戦のときに甲冑を身につけた町人がお供を申し出ましたが、関節が痛んでたまらないといって一両日で甲を脱ぎ捨ててしまったと記録されています。

やはり、重量のある甲冑は素人が身に着けるものではなく、プロでも戦闘体制に入ったときにはじめて身につけるものだったのでしょう。

豊臣秀吉が使っていたとされる甲冑(Wikipediaより)

さて、それくらい武士の鎧は重かったわけです。

フル装備となると50キロから60キロはあったとされており、体力のない者には身動きさえままならなかったと思われます。

そして、武士の鎧にはもうひとつ大きな問題がありました。

どれほど屈強な侍でも、尿意に勝つことはできません。しかし当時は、衣服にボタンもファスナーもない時代です。袴は腰と足首でしっかりくくりつけられていて、前開きがありませんでした。

それでも、袴だけなら脱いで用を足すことが可能です。しかし、上から鎧を着てしまうとそれもままなりません。

では当時の武士たちは、鎧を身に着けた状態で尿意をもよおした時、一体どう対処していたのでしょうか?

■シビンを持ち歩いていた武士たち

その答えは「尿筒」というアイテムです。

尿筒とは竹筒でできた尿瓶(シビン)で、これを袴の前後の合わせ目の隙間から差し入れて放尿していたとされているのです。

要するに、彼らはシビンを持ち歩き、それを鎧の隙間から差し込んで小便をしていたのですね。

位の高い侍になると、「公人朝夕人」というシビン専門の家来がいて、尿筒を持ってお供したこともあったようです。

位が低い侍は、この尿筒を腰にさして戦っていたと伝えられています。

また他の説として、合戦の時に履く袴は股の部分が切れており、しゃがむと左右に開くようになっているので小用くらいなら済ませることができたともいうものもあります。

参考資料:和樂Web

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)