シーボルト事件という、江戸時代に起きた事件があります。

これは江戸時代後期の1828年(文政11年)に、ドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが起こした事件です。

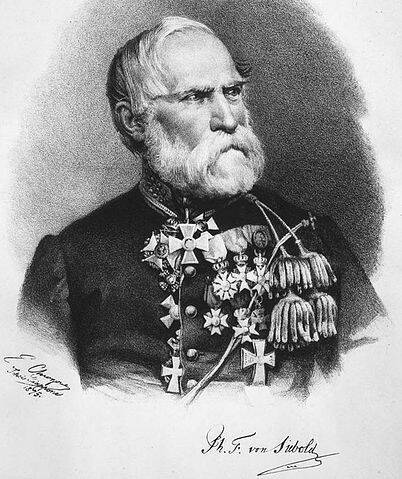

シーボルトの肖像(Wikipediaより)

彼は国防上の理由から、日本国外への持ち出しが禁止されていた「大日本沿海輿地全図」(「伊能図」)などを持ち出そうとしました。それが発覚し国外追放処分を受けたのです。まずは、その経緯を少し詳しく見ていきましょう。

※あわせて読みたい!:

「紫陽花」の学名に愛する日本人女性の名を付けたシーボルトの愛情深いエピソード

先にシーボルトはドイツ人医師と書きましたが、当初、彼は自分をオランダ人と偽って、長崎・出島のオランダ商館医師として来日しました。これが1823年 (文政六)のことです。

その翌年、蘭学や医学を教える鳴滝塾を開設すると、評判を聞きつけた医者や学者が日本中から集まってきます。

シーボルトの下で学んだ生徒には、医者兼蘭学者の高野長英、同じく二宮敬作、医者になった伊東玄朴などがおり、多くの教え子が西洋の知識や技術を身につけて活躍しました。

また、シーボルトはオランダ商館長の江戸参府に随行したり、多くの日本人学者と交流して日本の自然や地理・文化などを研究しています。

さらにその間、日本女性の楠本滝と結婚してイネという娘をもうけています。

■大きく狂ったシーボルトの人生

やがて五年の任期が終わり、オランダへ帰国することになりました。そのさい、シーボルトの荷物を載せた船が座礁し、その積荷から、日本の実測図など国外持ち出し禁制の品が多数発見されました。

これによってシーボルトとその門下生および知人たちが、今でいうスパイ容疑で捕らえられてシーボルト自身は国外追放となりました。

この事件で、シーボルトに地図を贈った幕府の書物奉行兼天文方筆頭である高橋景保をはじめ、多数の関係者や蘭学者が幕府によって処罰されました。

このことから、この事件は蛮社の獄に先立つ蘭学者弾圧事件だとされています。

ちなみに、シーボルト自身が日本という国に純粋に興味関心を持ち、研究者としての立場で日本に滞在していたのは間違いないようです。一方で、彼がスパイの役割を担っていたことを思わせる傍証も皆無ではありません。

長崎にあるシーボルト記念館

さてその後、そもそもの元凶であるシーボルトはどうなったのでしょうか。彼が国外追放の憂き目に遭ったのはよく知られていても、実はその後、また来日していたことはあまり知られていません。

もともと、彼はオランダへ帰国してからも三年後には再来日する予定でした。しかし事件によってシーボルの人生計画は大きく狂うことになります。

■30年を経て再来日

それでも彼は日本への関心を失わず、オランダ政府の後援で、日本研究の成果をまとめた研究書『日本』を七巻刊行します。彼はヨーロッパに日本を紹介するとともに、日本学の祖として名声を高めたのです。

さらにその後も日本の開国をうながすために活動し、なんと日本を訪れる直前の「黒船」でおなじみペリー提督とも接触しています。

その際、シーボルトは日本に関する資料を提供したうえで、軍事行動を起こさないように要請までしていたと伝えられています。

そして1858年(安政四)、日蘭通商条約が結ばれてシーボルトに対する追放令が解除されると、彼はさっそく翌年に再来日しました。

そして長崎に残していた妻と娘と、感動の再会を果たしています。

もっともこの時点で、彼はドイツ人女性と結婚して三男二女をもうけていますし、そもそも彼のせいで多くの人がかつて処罰を受けているわけです。いくら日本が好きとはいえ、再来日した際のシーボルトの心情やいかに、という感じではありますが……。

その後、彼は対外交渉のための幕府顧問に就任し、江戸へ上りました。

しかし、当時の江戸ではまだ攘夷論が盛んで、貿易や外務に関する彼の進言はほとんど採用されることなく、再来日から三年で失意のうちに帰国しています。

帰国から四年後の1866年には、ドイツのミュンヘンで死去。70歳でした。

晩年のシーボルト(Wikiopediaより)

現在、オランダのライデンでは、かつてのシーボルトの住居が資料館として公開され、彼の集めた二万点以上のコレクションが展示されています。

参考資料:歴史の謎研究会『舞台裏から歴史を読む雑学で日本全史』2022年、株式会社青春出版社

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)