まひろに捨てられ、茫然自失の道長は体調不良を理由にいきなり出家。まさか藤原賢子(南沙良)が自分の子供だったなんて……複雑な想いを抱えながら、やっぱり俗世は捨てきれません。

※藤原賢子の父親が藤原道長という設定は創作です(それを証明する史料は発見されていません)。念のため。

NHK大河ドラマ「光る君へ」も、11月24日の放送含め残り4回。「はばたき」今週も気になるトピックを振り返っていきましょう!

■第45回放送「はばたき」関連略年表

出家した道長(大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより)

寛仁2年(1018年)まひろ49歳/道長53歳12月17日 敦康親王が薨去する。

※敦康親王の遺児・嫄子女王は藤原頼通の養女となる。

寛仁3年(1019年)まひろ50歳/道長54歳1月5日 藤原頼通が左大臣(藤原顕光)と右大臣(藤原公季)の嫌がらせに遭う。

1月6日 藤原頼通が引き続き藤原道長に相談する。

3月21日 藤原道長が出家する。

(3月27日~4月13日 刀伊の入寇)

今回は敦康親王の薨去から道長の出家まで、年をまたいだ約3ヶ月が描かれました。

ようやく恋愛から卒業してイキイキするまひろに対して、知命(天命を知る50歳)も過ぎて女に捨てられた未練で茫然自失の道長……見ている視聴者(こっち)が恥ずかしいひとときでした。

また、まひろは娘への世代交代をスムーズに進められたのに対して、道長は相変わらず嫡男の藤原頼通(渡邊圭祐)から離れられません。

残り3回、ソウルメイトの二人はこのまま離れ離れなのでしょうか。

■藤式部(紫式部)の引退と晩年

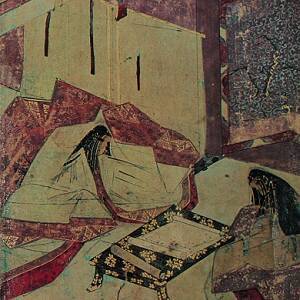

藤原彰子(左)に『新楽府』を講義する紫式部(右)。『紫式部日記絵巻』より

ついに『光る君の物語』を書き終え、藤原彰子(見上愛)の元を去ったまひろ。

具体的な時期は諸説あり、娘と入れ替わったとも娘と一緒に出仕していた時期があったとも言われています。

藤式部は少なくとも寛弘8年(1012年)ごろまで仕えていたとされ、その期間は5~6年ほどでした。

彰子の元を去った藤式部がその後どうなったのか、いつどこでどのような最期を遂げたのか、その詳細は分かっていません。

なのでまひろが旅に出たのはもちろんのこと、これ以降は基本的に大河ドラマの創作と考えていいでしょう。

ただし藤式部の没年については諸説あり、その根拠となる記録が各所に使われるかも知れません。

関連記事:

【光る君へ】まひろの最期(紫式部の没年)はいつ?いまだ決着がつかない諸説を一挙紹介!

今後まひろは大宰府どころか、海を渡って半島や大陸にまで行くのでしょうか。

■藤原賢子の出仕

大弐三位(藤原賢子)。

はばたいてゆく母と交代するように代理へ出仕した越後弁(えちごのべん)こと藤原賢子。

実際に彼女が出仕したのは長和6年(1017年。寛仁元年)ごろと言われ、大河ドラマでは少し遅くなっていました。

ちなみに越後弁という女房名は、祖父の為時(越後守)と亡き父・宣孝(権右中弁)を組み合わせたものと考えられます。

かくして宮廷デビューを果たした越後弁は藤原頼宗(道長次男)、藤原定頼(公任嫡男)、源朝任(あさとう。倫子の甥)らと華やかな交際を繰り広げました。

後に藤原兼隆(道兼次男)や高階成章(なりあきら)と結婚して大弐三位(だいにのさんみ)と呼ばれ、やがて親仁親王(後朱雀天皇の皇子で春宮。のち後冷泉天皇)の乳母を勤めます。

母親とは違い処世術に長け、恋愛上手で知られた賢子は、当時の女性が描く幸せをてんこ盛りにしたような人生を歩みました。

そんな中、初恋?の双寿丸(伊藤健太郎)は刀伊の入寇で討死するのでしょうが、そんなものはほんのスパイスでしょう。

■道長の栄華を描いた『栄花物語』

源倫子に仕え、道長の栄華を見届けた赤染衛門。菊池容斎『前賢故実』より

源倫子(黒木華)の依頼を受け、道長の輝かしい人生を描くこととなった赤染衛門(凰稀かなめ)。

長年の主君から抜擢されたことは光栄ながら、恐らく「藤式部に断られたんだな」と察してはいたでしょう。それでも野暮は言わないお約束です。

かくして赤染衛門が書いたと言われる作品が、その名も『栄花物語(えいがものがたり)』。多くの方が「まんまやないかい!」と思ったことでしょう。

この『栄花物語』は全40 巻で構成され、うち30巻(道長の死まで)が赤染衛門の作と考えられています。

その内いくつかを見てみましょう。

道長が権力を握る「みはてぬ夢(第4巻)」、彰子が一条天皇の中宮となる「かかやく藤壺(第6巻)」、彰子が皇子を生む「はつ花(第8巻)」。

道長が一家三后を果たす「浅緑(第14巻)」、道長が出家する「うたがひ(第15巻)」、そして道長が大往生を遂げる「鶴の林(第40巻)」。

煌(きら)びやかなばかりではありませんが、道長が歩んだ人生を輝かしく描き上げました。

永年倫子に仕えた彼女だからこそ書ける物語。藤式部とはまた違った魅力が、千年の歳月を越えて愛されています。

■平安貴族のお作法:ミスを指摘する時は?

失敗しても、誰も直接は教えてくれない(イメージ)

頼通「老害たちがミスばかりするのに、なかなか引退してくれません(要約)」

道長「そういう時は激しく非難していじめ抜き、出勤拒否を誘うのだ(要約)」

頼通「父上じゃあるまいし、そんなえげつないこと出来ません(要約)」

道長「バカもん、それが政治というものだ……(要約)」

現代語に直すと、かなり残念感が増しますね。

ところで平安貴族が相手のミスを指摘する時、激しく非難するなんてはしたないことはしなかったようです。

ではどうするのか?直接言うのではなく、合図を出して当人に気づいてもらうというお作法がありました。

その一例が咳唾(がいだ)と弾指(だんし)。読んで字のごとく「咳(せき)払い」と「唾吐き」、そして「指を弾く」という意味です。

咳払いは分かりますが、唾を吐くのはいただけませんね。実際に唾を吐くのではなく、要するに舌打ちでした。

指を弾くとは、現代で言う指パッチン。儀礼の最中、厳かな空間に指パッチンが響き渡る光景は、なかなかシュールですね。

後は「目配せ」。これは当人に気づいてもらうと言うより、仲間同士のコミュニケーションに用いられました。

(おい。

(あぁ、作法からはずれたな……)

いっそその場で教えて欲しいところですが、面と向かっては言わず、日記で悪口を書き連ねるのが平安貴族。

かくして『小右記』など貴族の日記には、他人のミスが目白押しとなるのでした。

■第46回放送「刀伊の入寇」

まひろ(吉高由里子)は念願の旅に出て、亡き夫が働いていた大宰府に到着。そこでかつて越前で別れた周明(松下洸平)と再会し、失踪した真実を打ち明けられる。その後、通訳として働く周明の案内で、政庁を訪ねるまひろ。すると鍛錬中の武者達の中に、双寿丸(伊藤健太郎)を発見する。さらに大宰権帥の隆家(竜星涼)に、道長(柄本佑)からまひろに対するある指示を受けたと告げられる。そんな中、国を揺るがす有事が…大宰府で周明(松下洸平)と再会し、いい感じになるまひろ。いい歳して何やってんだと思いますが、ビッグイベント「刀伊の入寇」に巻き込まれに来たのです。

※NHK大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより。

当時眼病治療のため大宰権帥となっていた藤原隆家(竜星涼)が騎馬武者姿で勇ましく、異民族の襲来を迎え撃ちました。

※たぶん隆家が武装して前線指揮をとるようなことはなかったと考えられています。

本作における数少ない合戦シーンがどのように描かれるのか、来週も楽しみですね!

トップ画像:大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)