本作の主人公は後世「江戸のメディア王」と呼ばれた蔦重(つたじゅう)こと蔦屋重三郎(横浜流星)。

今回はそんな一人、松本秀持(まつもと ひでもち)を紹介。吉沢悠が演じるこの人物は、いったい何者なのでしょうか。その生涯をたどってみたいと思います。

※あわせて読みたい記事:

【大河ドラマ べらぼう】蔦重のライバル!?風間俊介が演じる地本問屋・鶴屋喜右衛門とは何者なのか?

【大河ドラマ べらぼう】幕府の弾圧に屈せず「解体新書」など名著を世に送り出した版元・須原屋市兵衛(里見浩太朗)

■天守番から勘定奉行へ

田沼意次(画像:Wikipedia)

松本秀持は江戸時代中期の享保15年(1730年)、代々江戸城の天守番を務める下級武士の家柄に生まれました。

元服して通称を十郎兵衛(じゅうろうべゑ)、のち伊豆守(いずのかみ)の官途名を称します。

身分は低くとも才知に富んでいたことから、田沼意次(たぬま おきつぐ)より見出されて勘定方(かんじょうがた)へ抜擢されました。

廩米(くらまい)100俵5口の俸給を受けた秀持は、勘定組頭(~くみがしら)・勘定吟味役(~ぎんみやく)を歴任。そして安永8年(1779年)には勘定奉行(~ぶぎょう)にまで昇進し、500石を知行するようになります。

天明2年(1782年)には御三卿の一家・田安家の家老を兼任。下総国(千葉県北部一帯)印旛沼・手賀沼の干拓事業をはじめ天明期の経済政策を手がけました。

■蝦夷地調査に乗り出す

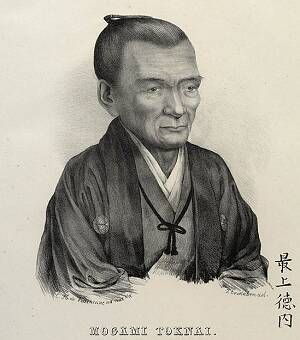

最上徳内(画像:Wikipedia)

国内整備が軌道に乗ってきた頃合いを見て、秀持は田沼意次に対して蝦夷地調査を上申します。

工藤平助(くどう へいすけ。仙台藩医)の記した『赤蝦夷風説考』を読み、その可能性に着眼してのことでした。

田沼意次は献策を採り入れ、秀持に蝦夷地調査を命じます。

秀持は平秩東作(へづつ とうさく)から蝦夷地に関する情報を収集。平秩は『東遊記』を記すなど、蝦夷地の事情に通じていたのでした。

そして天明4年(1784年)10月、秀持は2度にわたる蝦夷地の実地調査隊を派遣しました。

第1次蝦夷地調査では平秩東作と荒井庄十郎(あらい しょうじゅうろう)が先遣隊となります。

続く天明5年(1785年)の第2次蝦夷地調査では青島政教(まさのり)・山口高品(たかかず)・菴原宣方(いはら のぶかた)・佐藤行信(ゆきのぶ)・皆川秀道(ひでみち)・里見平蔵(へいぞう)・引佐新兵衛(いなさ しんべゑ)・大塚小一郎(こいちろう)・大石逸平(いっぺい)・鈴木清七(せいしち)・最上徳内(もがみ とくない)らが蝦夷地へ入りました。

■失脚と晩年

無念の秀持(イメージ)

果たして蝦夷地調査は順調に進み、いよいよ蝦夷地開拓に乗り出そうとした天明6年(1786年)、計画はいきなり頓挫してしまいました。計画の後ろ楯であった田沼意次が失脚してしまったためです。

そのあおりを受けて同年閏10月5日、秀持は小普請(こぶしん)へと降格。逼塞(ひっそく。

小普請とは普請(ふしん。工事)に伴う役職の一つですが、実質的には予備役であり、無役同然の扱いです。

ひとたび不遇に陥(おちい)れば、もっと陥(おとしい)れようとするのが世の習い。

今度は越後買米事件(※米の買付資金500両を横領)で勘定組頭の土山宗次郎(つちやま そうじろう)が斬首されると、連帯責任で減知(知行を減らされる)され、さらに逼塞を命じられました。

天明8年(1788年)5月に赦されるも政界に復帰することはなく、寛政9年(1797年)に世を去ります。享年68歳。

墓所は幸龍寺(東京都世田谷区北烏山5丁目)にあり、今もその遺徳を慕う人々が参詣しています。

■終わりに

今回は田沼意次に見出され、蝦夷地開拓の雄志を馳せながら、失意の内に世を去った松本秀持の生涯をたどってきました。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」では、吉沢悠がどんな人物に演じてくれるのでしょうか。今から楽しみですね!

※参考文献:

- 賀川隆行『日本の歴史11 崩れゆく鎖国』集英社、1992年7月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)