■長屋のトイレはどんな感じ?

庶民が住む長屋には、それぞれの家にトイレなんぞなく、長屋の共同トイレのみ。この共同トイレのことを、江戸では「惣後架(そうこうか)」と呼び、特徴としては床全面が板敷きで、その中央部分に長方形の穴があったとか。戸は下半分のみなので、中でかがんで用を足していても、厠に人が近寄ったら丸見えになってしまうという状態だったのです。

江戸時代の長屋を再現(江戸深川資料館) Wikipediaより

これじゃ、女性は落ち着いて用を足すこともできません。しかも、隣の共同トイレに男性が入ってくることもあるわけで。そんなときは、男性は隣りから聞こえてくる音に耳をすませていたことも。ますます、女性は落ち着かないですね。中には、惣後架の境に小さな穴を作って、そこから覗きをしていた男性もいたそうな。大家が見守りをして、そんなことが起きないよう目を光らせてはいたものの、いたちごっこだったようです。

女性は惣後架の中にいる間、覗かれていないか、戸の鍵はきちんとしまっているか、など気になることだらけ。ちなみに鍵の代わりに、木片を柱の穴に差し入れて止めていました。そして、戸の表側には「開け放し無用」という貼り紙がしてあったとのことです。

できるだけ人目につかぬよう、厠にいく女性を狙って、近隣に住む若い男があとをつけて口説く、なんてこともあったので、夜間に女性が行きたくなったときは、1人では行かず姉妹で連れだって行くなどの工夫をしていたとか。

次ページ: 当時のトイレにも、個室の中や壁に落書きがありました

■内後架が羨ましい庶民女性

そして、現代でもあるようですが、当時も、個室の中や壁に落書きがありました。近所で評判の娘の名前や似顔絵などがかかれていたそう。そんなこんなで落ち着いて用を足すこともできなかった庶民女性なので、家屋内に高架がある富裕層や商家などが羨ましかったようです。

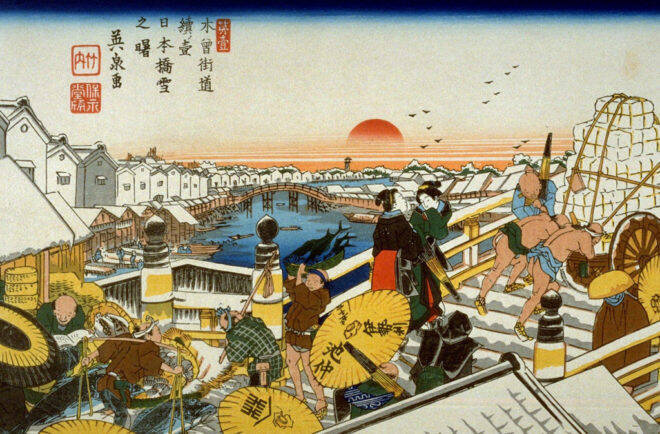

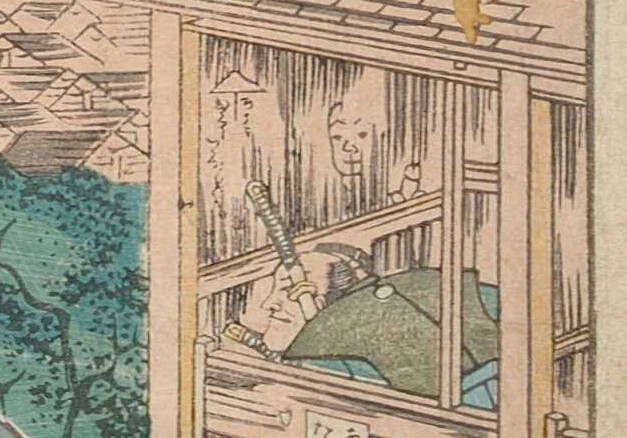

歌川広景「妻恋ごみ坂の景」

歌川広景の浮世絵にもほら。よく見るとトイレの壁に落書きが。

歌川広景「妻恋ごみ坂の景」部分

各家庭の一隅にあしらえている内後架(うちこうか)に憧れた女性は、多かったはず。もし、当時の庶民女性たちが、現代の至れり尽くせりのトイレをみたら、きっとビックリすること間違いなしですね。外国人の観光客も、日本のトイレには感嘆するほどですから。

参考文献:江戸のおトイレ 渡辺信一郎

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)