「寛政三美人」 喜多川歌麿

キレイになりたいという想いで、女性たちはスキンケアやメイクを頑張っていたのです。

■江戸時代、スキンケアは何をやっていたの?

まず、スキンケアは、どんなことをしていたのでしょう。洗顔は、糠で肌を磨いていました。糠は、肌をきめ細かくし艶やかにすると言われていたのです。洗顔後は、化粧水です。当時、野バラなどから露を抽出した「花の露」と白粉がはげにくい「江戸の水」が人気だったとか。夜は、パックも行っていたそうで、米のとぎ汁を使ったものを寝る前に顔に塗て、翌朝洗い流すと、色白肌の出来上がり。

髪の艶をだすために、シャンプーも大事。といっても、今のように頻繁でなく1ヶ月に2、3回の割合で、ふのりという海藻に小麦粉を混ぜたものを使ってシャンプーしていました。

次ページ: 江戸時代のメイクはどんなものだったの?

■江戸時代のメイクも気になる!

いざ、メイクです。

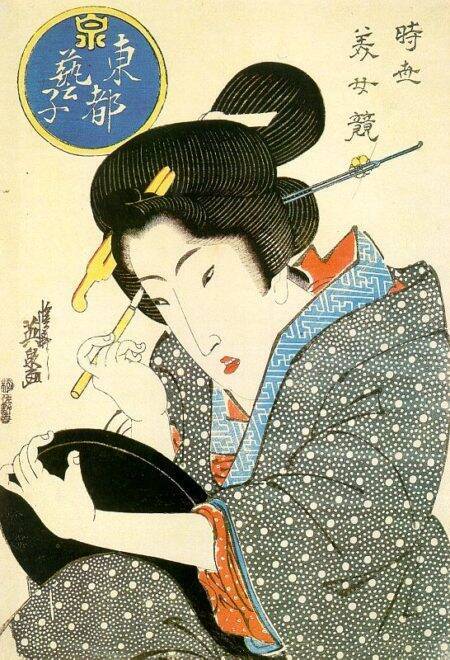

「時世美女競 東都芸子」渓斎英泉

眉毛は、カミソリで剃ったり毛抜きで抜いて形を整えてから、眉墨などを使って描いていました。丸顔の人は短めに、下膨れの人は太めに描くのが良いとされていたそう。

口紅も、今みたいにリップグロスのようなものはありませんから、茶碗に刷いたものを筆にとって、唇につけていました。「下唇に濃く、上唇に淡く」塗るのが、ポイントだったとか。

スキンケアで素肌を磨くだけでなく、自分の顔立ちを活かしたメイク研究にも熱心だった江戸の女性たち。白粉もつけていた当時は、メイクにもきっと時間がかかりそうですよね。身だしなみやメイクにどのくらい時間をかけていたのか、気になるところです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)