江戸時代には最大規模を誇った、江戸幕府公認の吉原遊郭。吉原大門の向こうにどんな風に建物が並んでいて、どんな店があったのかは、あまり知られていないかもしれません。

1846年の吉原地図

De Becker, J.E. The Nightless City: Or the History of the Yoshiwara Yukwaku

■1.大門

吉原の唯一の出入り口である大門は、医者以外は駕籠にのったまま通過することができませんでした。この大門から入ると、左手にあるのが面番所です。ここは、お尋ね者が出入りするのを見張る場所で、奉公所の同心と岡っ引が交代で常駐していました。右手にあるのは、四郎兵衛(しろべえ)会所とよばれる小屋で、遊女が大門から出ないか見張る番人が常駐していました。

男性は遊びでも商用でも出入り自由だったのに対し、女性が吉原を出るのには検査が必要だったそう。女性が吉原に入るときには、予め四郎兵衛会所や茶屋で切手なるものを入手しておき、出るときに番人に提示していました。

■2.お歯黒どぶ

次に、お歯黒どぶです。初期の頃、四方を取り囲んでいたお歯黒どぶ(大溝)は、5間(約9m)もの幅があり、汚水が流れていて遊女たちの逃亡阻止という役割もはたしていたとか。非常用のはね橋はあったものの、普段は上がっているのではね橋で逃げることは不可能でした。

堀の内側には塀があり、その向こうに約3000人の遊女がいた遊廓がありました。ちなみに遊廓の「廓」は、区画をなした地域の呼び名のこと。

■3.仲の町

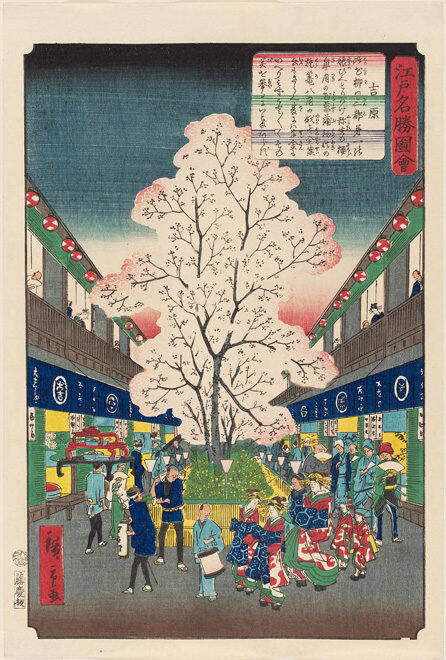

大門から入って、中央にある大通りが仲の町。ここは季節の催し物が開かれたり、春には開花間近の桜を植えたりと、いつも賑わっている場所です。この仲の町の両側にあるのが、各町の木戸門です。

歌川広重「江戸名所図絵 吉原」

木戸門を入るとそれぞれの町の大通りがあり、妓楼が立ち並んでいました。特に、江戸町1丁目と2丁目、京町1丁目の大通りが有名だったそう。一方、揚屋町のようにあまり目立たない通りもありました。一般の商家が並び、路地裏には裏長屋があり、江戸市中とあまり変わらない風景だったとか。

「大門」「お歯黒どぶ」「仲の町」と吉原の街の大まかな構造がわかったので、次回は「妓楼」をクローズアップしていきます。

参考文献:田中夏織(2002)『お江戸吉原草紙』

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)