座敷わらし 幸運を招くといわれる座敷わらしは、女の子または男の子の姿をしていて、着物を着ていておかっぱ頭がトレードマーク。東北地方に出没し、座敷ぼっこや蔵ぼっこという名でも呼ばれ、座敷わらしがいる家は繁栄するが、いなくなると没落するという言い伝えがありました。いたずらっこな面もあり、寝ているときに枕を動かしたり物音をたてることもあったそうな。

ぬらりひょん

佐脇嵩之『百怪図巻』「ぬらりひょん」

いつしか現れて家に上がり込むぬらりひょんは老人の姿をしていて、大きな禿頭で、上品な着物や袈裟をまとっているのが特徴です。ぬうりひょんという別名もあり、家の中でお茶を飲んだり煙草をふかしたりと、至ってマイペース。全国に出没するこの妖怪が、妖怪たちの総大将という説もあったとか。

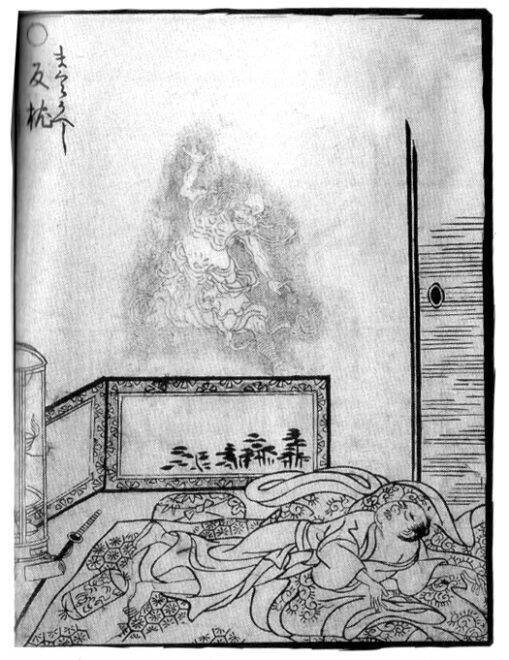

枕がえし

鳥山石燕『画図百鬼夜行』「反枕」

人間の子どもくらいの大きさの枕がえしは、全国に出没し、静岡県西部地方では枕小僧とも呼ばれていました。朝起きたら枕が表裏反対になっていたり、思わぬところに枕があったら、枕がえしの仕業と思われていたそう。

古来、枕はこの世から夢の世界へ移動させるといわれ、寝ている間に枕がひっくりかえれば、魂が夢の世界から帰ってこられない、と人々は恐れていたのです。だから、この枕がえしに遭わないように、枕を頭にくくりつけて寝る人も多かったとか。

あかなめ

鳥山石燕『画図百鬼夜行』「垢嘗」

文字通り、風呂場のあかをなめる妖怪で、人間の子どもくらいの大きさ。ざんぎり頭と長い舌がトレードマークで、全国に出没しました。

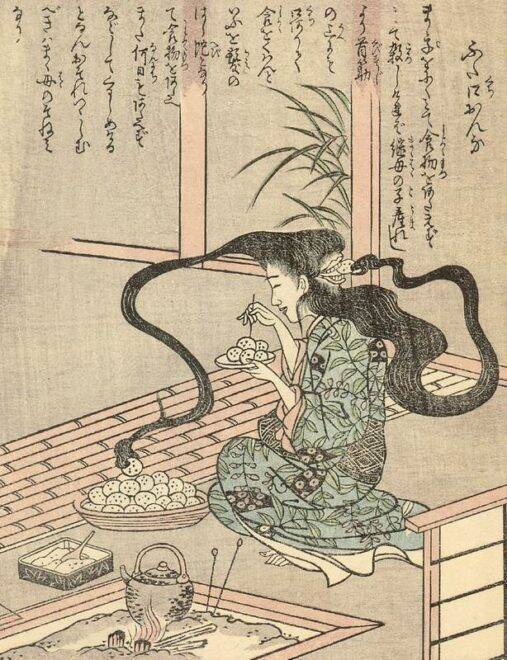

ふた口女

竹原春泉画『絵本百物語』「二口女」

全国に出没するふた口女は、後頭部に口がある女の妖怪で、飯食わぬ女房という別名もありました。桃山人「絵本百物語」によると、この妖怪の正体は、先妻の子を餓死させた女とのこと。継子の死後49日目に後頭部の傷が口のようになり、傷口は毎日同じ時間に傷むものの、食べ物を入れると不思議と治まったとか。そして、いつしかその傷口から継子殺害を後悔する言葉が聞えるようになった、という言い伝えがあります。

家の中でも、薄暗いところやじめじめしたところを好んだ妖怪たち。よく知られた座敷わらしのほかにも、いろんな妖怪が家に現れたのです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)