吉原はどんな場所だったの?江戸時代の見取り図や浮世絵で吉原遊廓をご案内

今回は吉原に並ぶ妓楼(ぎろう)の中から、一つの女郎屋に焦点を当て、その内部を覗いてみましょう。

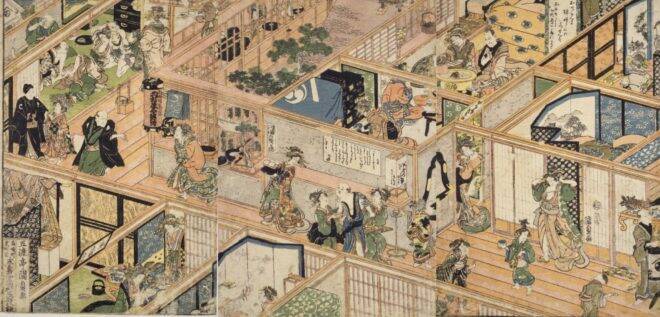

葛飾北斎「吉原遊廓の景」ボストン美術館蔵

■入口

妓夫台 入り口の脇に妓夫台(ぎゆうだい)という台がありました。その台には牛太郎(ぎゅうたろう)と呼ばれる客引き係の男性が乗って、通りかかる男性客に対し「おあんない、おあんない(お上がりなさい、お上がりなさい)」などと声をかけて呼び込みます。

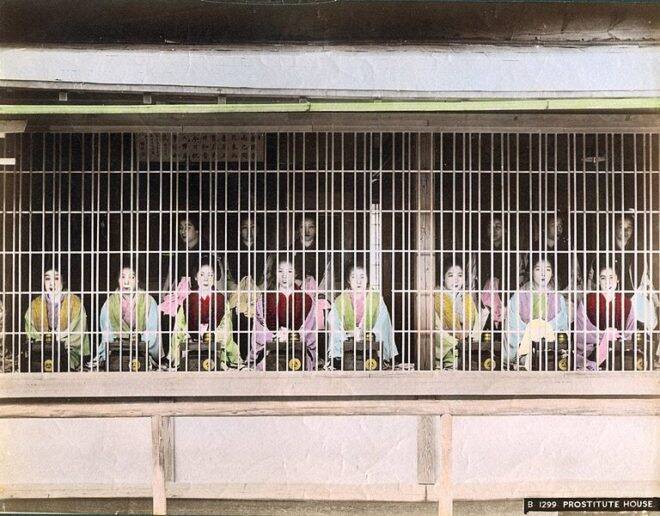

張り見世 妓夫台の横には、通りに面して張り見世と呼ばれる格子窓の部屋が張り出しています。吉原といえば、恐らく多くの人がこの張り見世を思い浮かべるでしょう。

張り見世に並ぶ女郎 Wikipedia|吉原遊郭

暮れ六つになると振袖新造と呼ばれる若い見習い女郎たちがこの張り見世に並び、三味線で「清掻(すががき)」を始めます。その音に合わせて若い衆が下駄箱の下足札をカラカラ打ち鳴らして、実に賑やかだったそう。振袖新造が鳴らす三味線の音が響く中、綺麗に支度を整えたお姉さん女郎たちが2階から降りてきて、ずらりと勢ぞろいすると見世開きというわけです。ちなみにその日予約が入っている女郎は張り見世に並びません。

■1階

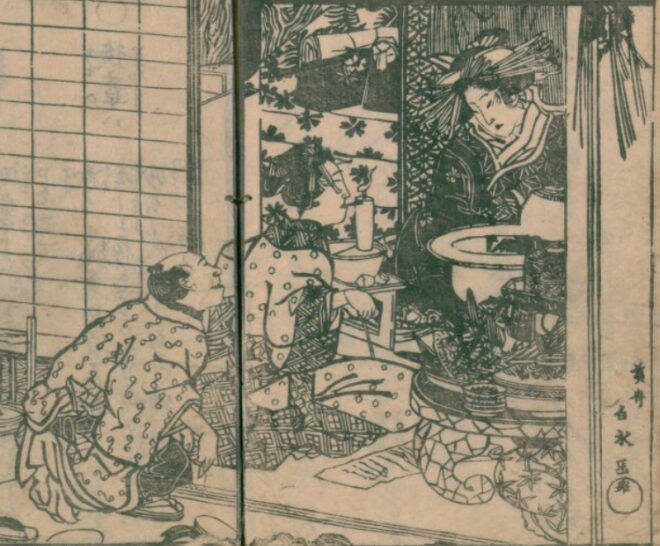

土間・台所 入り口から建物の中に入ると、まず広い土間があります。土間には台所や井戸まであったとか。行商人は土間に入ってきて魚や野菜を置いていき、下働きの者たちがその食材を同じ土間の台所で料理しました。

山東京山 作,歌川国直 画「冬編笠由縁月影」より抜粋 国文学研究資料館

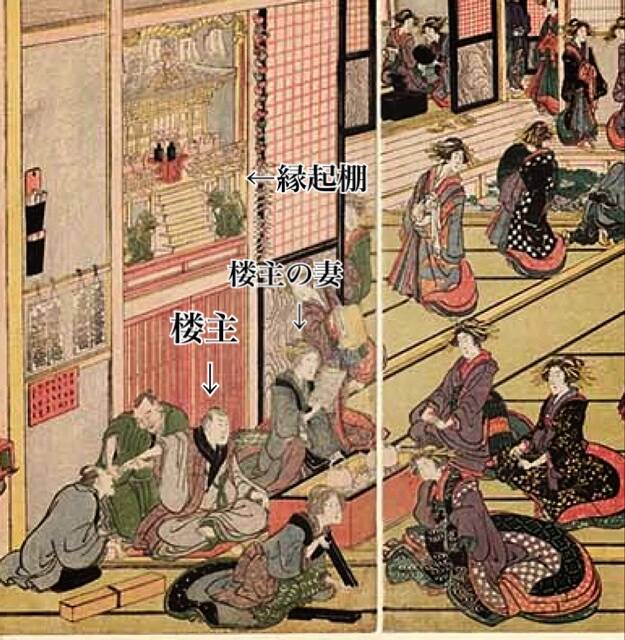

内証 奥には内証(ないしょう)といって、妓楼の主人とその妻であるお内儀が過ごす事務所がありました。

そこには縁起棚と呼ばれた神棚が必ず据え付けてあり、見世開き前には主人が必ず神棚に向かって拍子木を打ち、さらに鈴を鳴らしました。この音を合図に、先ほどの振袖新造たちが清掻を始めるのでした。

ちなみに内証は見世開きになるとすだれをおろすので、お客の目に触れることはありませんでした。

生活スペース 1階の奥には楼主の家族の生活スペース、縫物をするお針子さんが使うお針部屋、女郎用の便所、下級女郎や禿(かむろ)の雑魚寝部屋、奉公人の雑魚寝部屋などがありました。

行燈部屋 一番奥には行燈部屋(あんどんべや)といって、昼間に使わない行燈をしまっておく倉庫のような部屋がありました。ここは折檻部屋にもなり、悪事を働いた女郎はこの部屋に閉じ込められ折檻されました。また、遊んでおいて代金が払えなくなった客を逃げないようにいったん閉じ込めておいたり、間夫(まぶ)と呼ばれた彼氏を隠しておいたり、様々な使い方がされていたようです。

■2階

いよいよ2階は大賑わいのメインスペースです。

歌川国貞「吉原遊廓娼家之図」(部分)国立国会図書館所蔵

遣手部屋 段梯子を上がると、遣手部屋(やりてべや)というものがありました。女郎屋には必ず1人、遣手という監視役の中年女性がおり、客や女郎の行動に常に目を光らせていました。

遣手には元女郎が多く、いちいち口うるさいのでたいてい女郎たちから嫌われて「遣手婆」などと呼ばれていました。

この奥にはいよいよ吉原らしい場所が現れます。

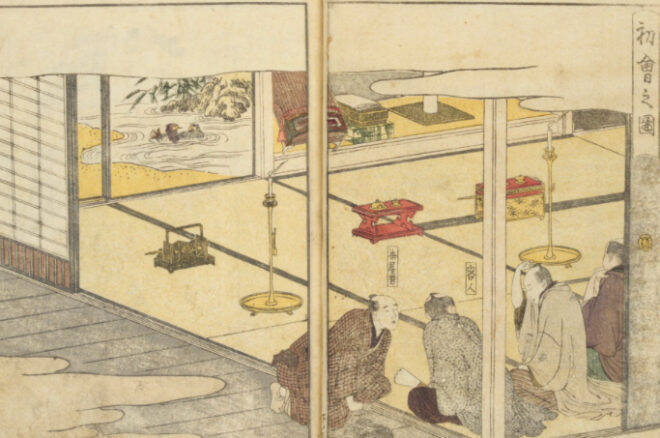

十返舎一九作,画 喜多川歌麿「青樓繪抄年中行事 初会の図」国立国会図書館蔵

女郎の部屋 下級女郎は1階の奥の部屋に雑魚寝でしたが、部屋持ち、座敷持ち、呼び出しなどの上級女郎は2階に自分の部屋を持っていました。

部屋持ちは1部屋もらって自分の居住にも使いましたし、また客を招く座敷としても使いました。座敷持ち以上の高級女郎になると、自分の生活する部屋と客を通す座敷の2つを与えられました。

花魁の居間と座敷 鼻山人「廓宇久為寿」より一部抜粋 国立国会図書館

廻し部屋 個室が空いていない時には、廻し部屋に客を通しました。「五人廻し」という落語があるように、女郎1人に対し、客を何人もかけもちしたりしました。込み合っていると、1つの部屋についたてをたてて相部屋なんてことも行われていました。

客用便所 江戸時代、2階に便所があるのは吉原遊廓だけでした。水洗でもなく、下水道システムもなかった当時、2階に便所があるというのはまか不思議な事だったのです。「俺ア昨日2階の便所に行ったぞ」と言えば吉原に行ったという事になり、ちょっとした自慢にもなりました。

アイキャッチ画像:歌川国貞「吉原遊廓娼家之図」(部分)国立国会図書館

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)