歌川芳員『百種怪談妖物雙六』より「底闇谷の垢嘗」、弘化五1848年

暮らしの中で「ちょっと不思議なこと」ってありませんか?

そんなに寝相も悪くないのに、起きると枕がとんでもない所に転がっていたり、特に用事もないはずなのに、無性に落ち着かなかったり、いつもの場所に、あるはずのものがなかったり……などなど。

本当は何か原因があるのでしょうが、昔の人はそうした不思議なあれこれについて「きっと妖怪の仕業だろう」と考えました。

人々の好奇心は自由な発想を育て、想像力ゆたかに妖怪たちの姿を描き出しました。時に恐ろしく、時にユーモラスに、どこまでも人間味あふれる妖怪たちの繰り広げるイタズラは、今なお暮らしのあちこちで見かけることが出来ます。

今回はそんな妖怪たちと、彼らのイタズラについて紹介したいと思います。

■枕返し(まくらがえし。別名:反枕、枕小僧、枕坊主など)

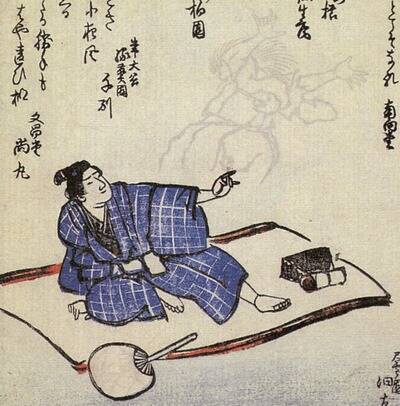

竜斎閑人正澄『狂歌百物語』より「枕返シ」嘉永六1853年

目が覚めると、枕がとんでもないところに転がっている……それはもしかして、枕返し(まくらがえし)のイタズラかも知れません。

その姿は子供だったり僧侶だったり、あるいは小さな鬼のようだったりと様々ですが、人が寝ている枕を放り投げて安眠を妨げるのは(十分迷惑ですが)可愛い方で、中には布団ごと向きを変えてしまう、なんて大胆な犯行(?)に及ぶ輩もいるそうです。

大昔は「寝ている人の枕を動かすと、魂が離脱して戻れなくなる(=死んでしまう)」という信仰があり、枕返しはとても恐れられたものの、時代が下るにしたがって信仰が薄れ、枕返しは「単なるイタズラ」に中和されていきました。

■い楚可゛し(いそがし=忙し)

松井文庫『百鬼夜行絵巻』より(天保三1832年)。右上に変体仮名で「い楚可゛し」とある。

何の用事があってもなくても、年中忙しく駆け回っている……そんな人は、もしかして「いそがし」に憑かれているのかも知れません(お疲れ様です)。

『百鬼夜行絵巻』に登場するこの妖怪、名前と姿が描かれているだけでどんなイタズラをするか等の説明はないのですが、その身なりとネーミングで一目瞭然。

着物を肩まで開(はだ)け、両手をバタバタさせながら舌を出し、息せき切って駆け回る姿は、何だか見ているこっちまでせわしない気分になりそうです。

「あんまり金儲けばかり考えていると、その内『いそがし』に憑かれるよ!」

そんな中世人たちのメッセージが聞こえてくるようです。

■脛擦り(すねこすり)

雨の日って、なんだか足元がたよりなくて、歩きにくい事とかありませんか?もしそうなら、あなたは「脛擦り」に懐かれてしまっているのかも知れません。

岡山県に伝わる妖怪で、小さな犬が足の間や周りをウロウロして、その名の通り脛をこすり(かじられなくて何より)、歩きにくくするイタズラをはたらきます。

「だから雨の日はあんなに歩きにくいのか!忙しいのに邪魔しやがって!」

……なんて、先を急ぐあなたはイラついてしまうかも知れませんが、そういう時は「可愛いワンちゃん達がいっぱい足元に懐いてくる」光景を想像すると、ストレスもかなり中和されると思います。

間違っても「蹴散らしてやる!」とか思わないこと。脛擦りの中には意地悪な「脛っ転がし」もいて、あなたの足元をすくって転ばせます。

■幽谷響(やまびこ。別名:山彦、谺、呼子など)

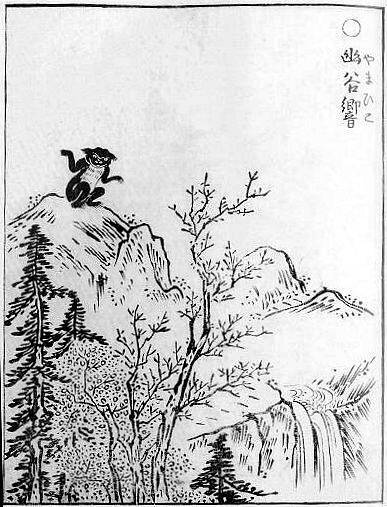

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より、山頂の幽谷響。安永五1776年

「ヤーッホー!……」

子供の頃、遠足で山に行くと必ず叫んでいた記憶があります。

現代では山の地形によって音が反響することくらい誰でも知っていますが、昔の人は山の向こう側に「幽谷響」がいて、同じ言葉を投げ返していたと信じました。

その姿は犬のようだったり猿のようだったり、あるいは子供のようだったりと様々で、その別名にもあるように、谺(こだま)=木霊つまり山に繁る木々の精霊だとも信じられました。

また、まったく同じ言葉をすぐに返せるのはこっちの心を先読みしているからだ、とも考えられ、覚(さとり)という相手の心が読める妖怪と同一視される事もあります。

自分の発した言葉は、そのまま自分に返って来る。

幽谷響は「相手に対する思いやりが、いつか自分のためになる」ことを教えてくれているのかも知れません。

■九十九神(つくもがみ。別名:付喪神など)

室町時代『百鬼夜行絵巻』(作者不詳)より。杖の馬に乗った古草鞋の妖怪と、同行する破れ傘の妖怪。右端の子は友情出演。

昔から「モノは百年使い続けると魂が宿り、神様になる」と言われ、一度神様になってしまうと、祟られないよう丁重にお祀りせねばなりません。

昔の人も「そんなの面倒くさい」と思ったようで、それじゃあ九十九年で捨てれば面倒がない、と捨てられたモノたちが、神様になれなかった悔しさと、散々使い倒しておいてロクに感謝もされない怨みから化けたものです。

室町時代の『付喪神絵巻』によれば、年末の大掃除で捨てられたモノたちが節分の夜に化けて一揆を起こし、夜な夜な京都の白河あたりに出没して人畜を殺し回りますが、最後は退治されて改心し、仏道に帰依する物語となっています。

我が国には古くから(そして、今も)八百万の神様がいらっしゃいますが、モノにも魂があり、あまり粗末に扱うと、必ず「その報いがくる」ことを教えてくれます。

■狐の嫁入り(きつねのよめいり)

歌川広重「東都飛鳥山の図 王子道 狐のよめ入」。

よく晴れているのに、なぜか雨が降っている。いわゆる「お天気雨」ですが、これは古くから「狐の嫁入り」と言われてきました。

なんと400語超あるとも言われる日本情緒あふれる「雨の呼び名」を一挙ご紹介

その由来には諸説あり、化かされたような天気だから狐だとか、ハレの日だけど花嫁の流す涙が雨になっているとか。

ちなみに夜は灯りをつけますが、それが遠くからは「人魂」「鬼火」「狐火」と認識された伝承も多く伝わります。

「狐火は台山の方で燃えるのを見た。三〇くらいの火がぱっとついた。ぴょっぴょっとついたり、消えたりしながら、二、三〇はうごく。お伊勢山あたりによく燃えた」話中に出てくる地名は筆者の地元・鎌倉市ですが、昔は狐も出たようで、お伊勢山とは現在の神明神社辺りなので、神前結婚式が挙げられたのでしょう。

「狐にばかされた話としては、うちのおふくろが、はなれ山の地蔵さまのところにかかると、急にさあっと麦が風もなかったのになびいちまった。そのとたんに、もらってきたお土産の重詰をとられちまった」

※鎌倉市教育委員会編『第7集 としより の はなし』平成二年9月1日 第五刷

そして化かし盗られた重詰は、もしかしてご祝儀代わりだったのかも知れません。

尻尾が九つに裂けるまで、末永くお幸せに。

狐の嫁入りをストーリー仕立てで描いた江戸時代の作品「狐廼嫁以李」が面白い!

■猫又(ねこまた。別名:猫股、猫叉など)

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「猫また」安永五1776年。尻尾が二本に裂けた猫は、二足歩行が出来る模様。

猫の平均寿命は15年前後と言われていますが、20年以上生きた猫は尻尾が裂けて二本(股=又)になるため、猫又と呼ばれます。

(※その後、伝承によって20年あるいは一定期間ごとに尾が裂けて九本まで増えたり、あるいはずっとそのままだったりします)

元々高い知能を持った猫は長く生きると妖術を身に着けると言われ、人を化かしたり、食い殺したりするような油断ならない存在となります。

(そのせいか、海の向こうのチャイナでも「猫鬼(マォグイ、びょうき)」などと恐れられてきました)

猫又にまつわる伝承は各地に残り、越中国の猫又山(現:富山県黒部市)や会津の猫魔ヶ岳(現:福島県耶麻郡磐梯町)など、その「爪痕」を数多く残しています。

よく「猫は自分の死期を覚ると、姿を消す」と言われますが、もしかしたら猫又にランクアップするためなのかも知れません。

■暮らしとユーモア・現代に生き続ける妖怪たち

「母さん。あれ、どこ行った?」

「あれ、じゃ分かりませんよ」

全国のご家庭で多発している(と思われる)身近なものの紛失。その代表的な一つに、テレビのリモコンがあります。

いつも決まった場所に置いている筈なのに、ある日突然なくなっていて、散々ないない探した挙句、もう諦めたり忘れたりすると、思い出したように見つかるアイツ。

もしかして、それも妖怪のイタズラなのかも知れません。

「妖怪リモコン隠し」

もちろん理屈で説明できなくもないけれど、妖怪のイタズラと思えばなんか許せてしまう。

そんなユーモアが、今も暮らしの片隅に根づきながら、私たちが忘れかけている何かを教えてくれるようです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)