お茶漬だけでも十数万円!?もてなしも値段も最高峰、江戸時代の三つ星料理店「八百善」

でも、最初から人気だったわけではないのです。かつて、八百善の栗山善四郎は八百屋と乾物屋を営んでいたそう。

■葛飾北斎も挿絵を描いた料理本「料理通」のヒット

そして、2代目のときに、料理屋に転身します。いよいよ料亭「八百善」開業ですね。そして、店が有名になる、最初のきっかけが、寛政3年(1791)の大津波です。深川洲崎の升屋さんが潰れたことで、そこの店の得意客が八百善に流れてくるように。

このチャンスを無駄にせず、コツコツと仕事に励むことで、お客様もどんどん増えました。俳諧や三味線などの付き合いもあったため、文人・絵師や芸人のお客様もたくさん!これが、料理本「料理通」のヒットにもつながるのです。

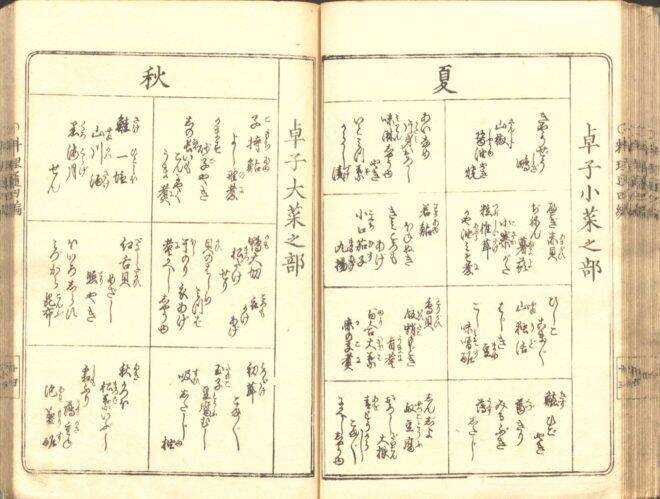

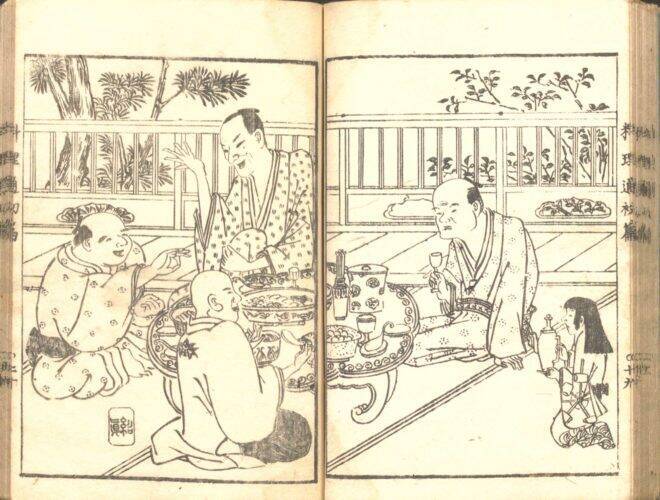

この本を簡単に説明すると…八百善の献立を識別に紹介するだけでなく、料理法などもわかりやすく書いているというものですね。この「料理通」の序文や挿絵を担当したのが、狂歌で有名な大田南畝(蜀山人)や詩人の菊池王山、絵師の酒井抱一、葛飾北斎など、名だたる豪華メンバー!

そう、彼らも八百善の常連だったのです。魅力的な内容で、序文や挿絵も魅力的とくれば、売れないはずがありません。第二編、第三編と次々と発行されます。

■新しいことに挑戦し人を魅了する八百膳

文政10年(1827)には、11代将軍・家斉さまが鷹狩りの際に御成りになり、八百善で休憩したこともあるそう。この頃には、超有名店だったのでしょう。このほかにも、商品券にあたる「料理切手」を発行したり、顧客への土産に「起こし絵」というものを渡したりと、話題が尽きることはありません。

八百善が人気店になったのは、他の店がやっていないことつまり新しいことに挑戦すること、お客様を大切にし日々精進する気持ち、旬のもの新鮮なものを使って、素材の味をいかして料理すること…さまざまなことが合わさって、多くの人を惹きつけたのではないでしょうか。

それにしても、2代目には感謝ですね。だって、そのとき料理屋に転身していなかったら、人気料亭・八百善は誕生しなかったのですから。

参考文献:江戸諸国萬案内

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)