中入り後の寄席。にぎやかな出囃子が鳴り響き、やがて盛大な拍手に迎えられるようにして、鮮やかなピンクの着物を身にまとった女性が、やおら高座に上っていった。

「二葉ちゃん!」

熱心なファンだろうか、歌舞伎の大向こうのような、大きな声援までが飛ぶ。

「はい、ありがとうございます!」

見台の前に正座し、深々と頭を下げたのは落語家の桂二葉さん(によう・35)。おかっぱ頭と、一度耳にしたら忘れられない独特の甲高い声がトレードマークだ。

「うれしいですねぇ、『二葉ちゃん!』言うて、ええ、今日は親戚のオッチャンが来てくれてますけどもね」

枕のそのまた冒頭で、もらったばかりの声援をネタに、まずはひと笑い、つかんでみせた。

ここは上方落語専門の定席、大阪の「天満天神繁昌亭」。昨年末、取材に訪れた日の昼席は「歳末吉例女流ウィーク」と銘打たれ、多くの女性芸人が舞台に上っていた。

「今日はぎょうさん、女性の落語家が出ておりますけれども、私がいちばんの正統派といいますか。え~、私ごとでたいへん恐縮なんですけれども、このあいだ、11月に行われましたNHKの……」

ここまで話すとまた、割れんばかりの拍手がわき起こった。

そう、二葉さんは昨年11月、若手落語家の登竜門といわれる「NHK新人落語大賞」(以下、落語大賞)で見事、大賞を獲得したのだ。

じつは同賞、72年に前身のコンクールが始まって以来、ずっと男性が大賞を独占し続けてきた。

そもそも落語は、男性がネタを演じることを前提として、その長い歴史を積み重ねてきた。二葉さん自身、入門前のいちファンだったころは「寄席で見た女性の落語家さんの噺に、違和感を覚えたこともありました」と打ち明ける。

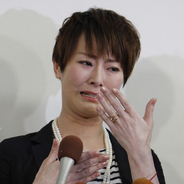

かように、女性にとっては難しい世界に飛び込んで10年。先輩はもちろん、稽古後に足を運ぶ飲み屋のおっちゃんたちからも、幾度となく「女に落語はできひん」と言われてきた。それでも、「絶対とる!」と宣言していた落語大賞を、女性として史上初めて、しかも審査員全員から満点の評価を勝ちとり、つかみとった。受賞会見では、

「満点というのはテストでもとったことがなかったので、意外でした。びっくりしています」

こう、涙ながらに喜びを語った二葉さん。さらに万感の思いのこもった、こんな言葉も飛び出した。

「ジジイども、見たか!」

彼女はいかにして、分厚く硬い“ガラスの天井”を、突き破ることができたのだろうか。

■テレビで見た鶴瓶に魅了され、追っかけに。次第に落語にハマり「これや!」と確信した

学童保育の指導員をしていた父と、会社員の母。二葉さんはそんな2人の長女として86年、大阪市東住吉区に生まれた。

「内気な子でした。

それは中学時代、音楽の筆記テストだった。

「『カッコの中に適当な名前を書きなさい』という質問で。作曲者の名前を書かなあかんのに、私は『これやったらいける!』と本気で自分の名前を。『適当な』やから、『テキトーでええんやな』と(苦笑)。あと英語の『M』と『N』の違いが長いこと、わからんかった。形も似てるし、音も似てるから」

娘のあまりのダメっぷりに「父はよう暴れてました」と笑う。

「『なんでこんなこともわからへんねん!』と、ひっくり返した昆虫みたいになって『わー!』って暴れはったのを、よう覚えてます(笑)。でも、そんなん言われても困んねんけど、こっちは別に悪気があってやってるわけじゃなし」

いっぽう母は「アホな娘を面白がり、見捨てずにいてくれた」という。

「家に図書室作るぐらい本が好きで、物知りで。懐ろも深いんです。『ええか、MはNより1本、多いんやで』言うて(笑)、私の横に座って、辛抱強く教えてくれた」

母は既成概念にとらわれることを嫌う人でもあった。

「幼いとき、3つ下の弟とけんかして。泣く弟に私『男のくせに泣くな!』と言ったんです。きっと、世間の人がそう言ってはるの、何かで聞いて覚えてたんでしょうね。でも、すぐ母に怒られた。『男でも女でも泣くやろ』って。そう言われて『そら、そうや』と。当たり前のこと注意されて、子供ながらに、めっちゃ恥ずかしかった」

さまざまな部分で男女の格差が依然、大きかった落語の世界。果敢に飛び込んだ二葉さんのなかにもきっと、母の教えが息づいていたのだ。

「落語家を志したのは大学生のときで」と切り出した二葉さん。「え、進学できたの?」と記者が問い返すと、いつもの甲高い声で大笑い。

「まず高校は偏差値37の女子校になんとか受かって。入ってみたらアホばっかり。

大学の3回生のころ。ふだんはあまり見ないテレビのなかに、人生の転機があったという。

「たまたま見た『きらきらアフロ』いう番組で。そこに出ていた人を『このおっちゃん、なんか素敵やな』って思ったんです。『格好いい、あわよくば付き合いたい』と」

若き乙女の心をつかんだ「おっちゃん」とは、笑福亭鶴瓶さん(70)。

「すぐ調べて、落語家してはるんやと知って。それまで落語の『ら』の字も知らんかったんですけど、落語会にも行き始めて」

追っかけファンになって、好きが高じて寄席でバイトもした。

「初めてお会いしたときは、相変わらず内気でしたから、小声で『好きです』言うんが精いっぱい。言われた師匠は、苦笑いしてはりました」

熱意は実り、やがて鶴瓶さんからごはんをご馳走になったり、落語会に無料で入れてもらえるようにも。

「見れば見るほど落語って面白いな、自分もやってみたいなと。それに漫才やコントと違って、古典なら、ネタを一から創作する頭脳がいらないのも魅力でした(苦笑)」

じつは二葉さん、幼いころからクラスの“いちびり(お調子者)”に憧れを抱いていた。

「いてるでしょ、先生に怒られてもアホなことして、いちびれる子。たいがい男子ですけど。『俺、砂場の砂、食えるしな~』とか言うて。アホやなと思いつつ魅力的に見えた。私こそ“ほんまもん”やのに、内気が邪魔してアホをさらけ出されへんのが悔しかったのかも。憧れは大人になってもありました」

寄席に通ううち、ここなら思いっきりアホができる、そう思えた。

「堂々とアホをやって、皆が喜んで見てくれはる、『これや!』って」

もちろん、女性の自分にはハードルが高いこともわかっていた。

「長年、男の人が演るために研究されてきたものですから。女性が演じることでお客さんが違和感を覚えてしまったら、それは笑いにつながりにくいんやろなと。

でも、と二葉さんは続ける。

「この人、頭いいんやろな、と思う落語家さんが演じるアホにも、私は同じように違和感を覚えてた。なんか無理してはるな、と。でも、私はほんまもんやぞ、私なら純度の高いアホを、無理なく演れるはずや、そうも考えたんです(笑)」

■90歳の理想の姿は「おばあちゃんやのに寄席で『うりゃー!』って全力で(笑)」

「次、なにを目指しますかね~」

こう言って二葉さん、頭をひねった。じつは落語の賞レース、大きなタイトルはあまりない。昨年獲得した落語大賞が、登竜門にして、最も大きな賞の一つでもあるのだ。

「そう、だから『次これとる!』みたいなんが、思いつかなくて。いまもお世話になってる鶴瓶師匠からは最近、『東京出てこい』とは言われました。だからというわけでもないんですが来月、東京で独演会、やることに決めました」

将来は「全国を独演会で回れる噺家になりたい」とも話す。

「それで90歳になったときの、理想の姿はあるんです。ヨボヨボのおばあちゃんやのに寄席に出て『うりゃー!』って全力でアホをやったら面白いやろうなって(笑)」

ここまで聞いた記者が「それで、最後は米朝大師匠のように人間国宝に?」と問いかけると、

「あ、いいですね。目標はそれにします、人間国宝とります!」

こう言い放った二葉さん。その笑顔はまぎれもない、ほんまもんの顔だった。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)