「健康診断の数値から、実は “隠れた腸トラブル”のサインが見えることも」と語るのは、『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活!』の著者で、10万人の腸を診てきた消化器内視鏡専門医の平島徹朗さんと秋山祖久さんです。

健康診断で低い数値を発見した問いの対処法や腸の状態を改善してくれる食材まで、日々の腸の状態を改善するテクニックをご紹介します。

(本記事は『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活!』より一部を抜粋し、再編集したものです)

健康診断の低い値も、きちんとチェックすべき理由とは?

実は、多くの医師も同じで、「数値が基準値を超え、なにかしらの細胞障害(=病気)が起こったら対処する」という流れで診察をしています。健康診断の結果が基準値の範囲内だった場合は、もし、たんぱく質が不足していても、そこには焦点が当たらず、ほぼスルーされてしまいます。

つまり、健康診断結果は、基準値のオーバーの部分だけに着目して、低い値(不足している部分)にはあまり目をむけない傾向があるのです。

でも、このように診察した結果、受診者が抱えている問題を見逃してしまい、対処が遅れることもありえます。たとえば、更年期にさしかかり、悪玉コレステロール値が基準値を超えてしまった女性が投薬で数値を低下させたところ、体調を崩し、うつ病になってしまったというケースもあります。

身体のだるさや疲労感は、たんぱく質不足かも?

そして、この症状は、たんぱく質をはじめとしたさまざまな栄養不足が原因であることが多いのです。

つまり、健康診断の数値だけで「異常なし」としてしまうと、「数値が低く、栄養不足で体が弱っている」ことを見逃しがちになってしまうのです。一般的な健康診断に関していえば血液検査の結果を見て「数値が基準値内だからOK」などと安易に思わず、自分の体に足りない数値を見つけてみましょう。

卵を積極的に食べて、たんぱく質摂取量の底上げを!

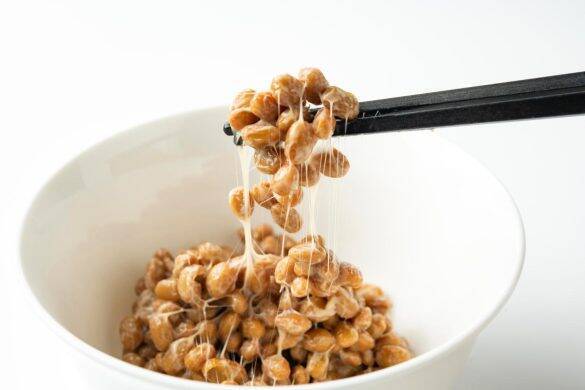

腸活で大切な栄養素のひとつが、たんぱく質。動物性と植物性があるたんぱく質は「1:1」でバランス良く摂ることが理想です。なかでも動物性たんぱく質ならば卵、植物性たんぱく質なら納豆でそれぞれ摂取するのがベストといえます。そのくらいこの2つは、腸にとってすばらしい食材なのです。

コレステロールが気になる方がいるかもしれません。しかし実際はコレステロールは肝臓からつくられるものが80%、食事から摂取するものが20%であるため、食事からの摂取に関してはあまり気にする必要はありません。1日の摂取目安量は3個です(ただし基礎疾患がある人は1日1個)。

腸の状態を改善するため、食べてほしい食材は……

さらにナットウキナーゼによる血栓予防、アルギニンによる成長ホルモンの分泌促進、腸内フローラの改善と良いことだらけ。おすすめしたい食材ナンバーワンです。

納豆の効果を最大限に生かすなら、夕食で摂ることもおすすめです。血栓を溶かす効果があるナットウキナーゼや成長ホルモンの分泌を促進させて、アンチエイジングや免疫力アップにつながるアルギニンは就寝中に大きな効果を発揮するからです。そして熱々のごはんにのせないことにも注意しましょう。

また冷蔵庫から出してすぐ食べるよりも、10~20分ほど常温に置いたほうが発酵が進み、栄養吸収率が高まります。

肉や魚を中心とした食事の中に、卵と納豆をプラスアルファすれば、たんぱく質や食物繊維の摂取量を効率良く底上げできるのです。

ブロッコリーやキムチ……食べておきたい腸漏れ改善食材とは?

■ブロッコリー

食物繊維、ビタミンC、ミネラルの含有量はトップクラス。若返りの成分「NMN」も多く含まれている。

■アボカド

ビタミンE をはじめとする豊富な栄養素と食物繊維を含む。低糖質で悪玉コレステロールを下げてくれる働きがある。

■ねぎ

ビタミンB1と一緒に摂ることで疲労回復、抗酸化作用に。動脈硬化を予防するビタミンCも摂れる。

■キノコ類

ビタミンDが豊富。便のカサを増して便通を良くする。

■キムチ

発酵食品の代表。たんぱく質や食物繊維、ビタミンB・C も摂れて乳酸菌が豊富。

■しらす干し

体内で合成できない必須アミノ酸がバランス良く含まれており、体の健康を保ち免疫機能の維持などに役立つ。

■鶏むね肉

良質なたんぱく質が摂れて、脂質が抑えられる低糖質な食材。

これらの食材を日々の料理などに少し加え、意識的に摂取することで、腸のコンディションはぐっとよくなるはずです。ぜひ、日常に取り入れてみてくださいね。

【平島徹朗】

ひらしま てつろう

1973年神奈川県生まれ、大分県育ち。日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本抗加齢学会専門医。佐賀大学医学部卒業後、大分大学医学部附属病院消化器内科、国立がん研究センター中央病院内視鏡部などの勤務を経て、「たまプラーザ南口胃腸内科クリニック」「福岡天神内視鏡クリニック」を開設し、院長、理事長を務める。

「薬の服用は最小限に、食事と生活習慣の改善が最優先」をモットーに横浜と福岡で診療を行っている。趣味はトライアスロン、筋トレ、ランニング、YouTube撮影。豆柴犬をこよなく愛す

【秋山祖久】

あきやま もとひさ

1975年佐賀県生まれ。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医。中学生のころ、急性虫垂炎で入院したときの主治医のやさしさに感動し、医師を志す。

長崎大学医学部卒業後、長崎大学病院消化器内科に入局。多くの総合病院勤務を経て、「福岡天神内視鏡クリニック」院長に就任。年間4000例以上の内視鏡検査を行っている。ビタミンDを愛し、ビタミンDの大切さを熱心に語ることから「ビタミンD先生」と呼ばれている。趣味はトライアスロン、読書、スポーツ観賞。早歩き通勤が日課

<構成/女子SPA!編集部>

【女子SPA!編集部】

大人女性のホンネに向き合う!をモットーに日々奮闘しています。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)