また、本記事では古い端末やバージョンでも設定可能な項目を中心にまとめています。おすすめの初期設定を紹介する記事には、最新の機種・OSの新機能が多く含まれていることが多いですが、印刷所への入稿の関係で最新のOSにはバージョンアップしていないグラフィックデザイナー、エディトルデザイナー、DTPオペレーターといった印刷関連のクリエイター業の方にも参考としていただける内容になっています。

【 クリエイターなら知っておきたいmacOSの初期設定10選 】

Time MachineとiCloudを設定してリスクマネジメント

1.「バックアップ」と「ストレージ」の設定

●自動でバックアップを作成してくれる「Time Machine」

ハードディスクの容量を節約したい場合は、メニューバーにTime Machine表示させて定期的にバックアップを行いましょう。

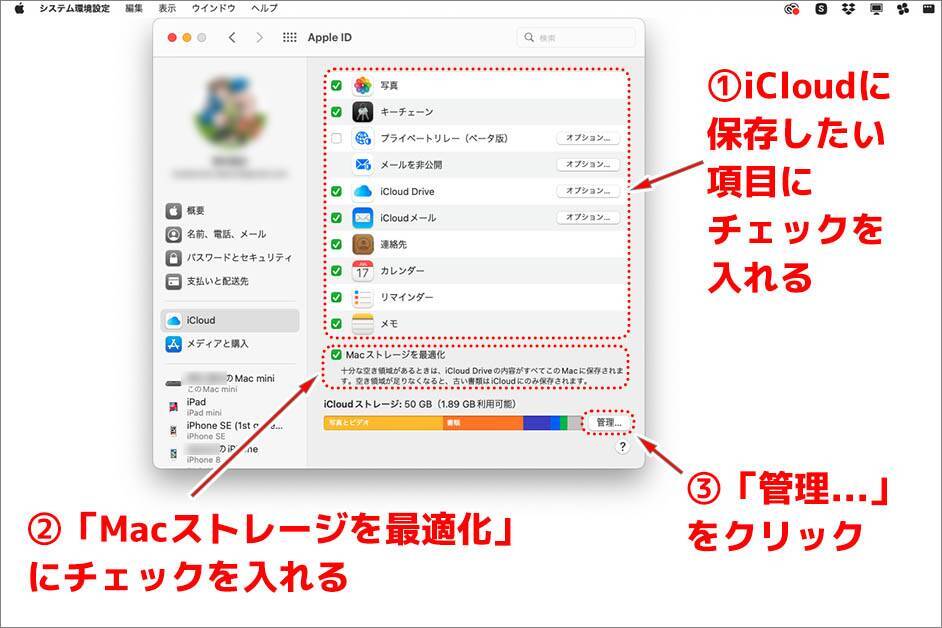

●すべてのデバイスで自動的に最新状態を保つ「iCloud」

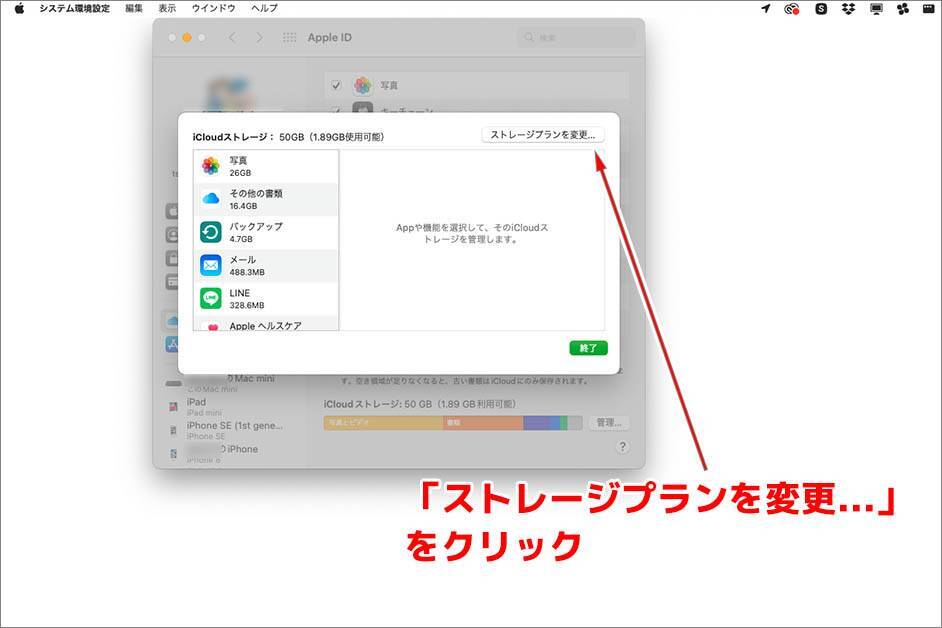

ストレージの使用状態がわかるバーの横にある「管理」をクリックすると、ストレージプランを変更できます。

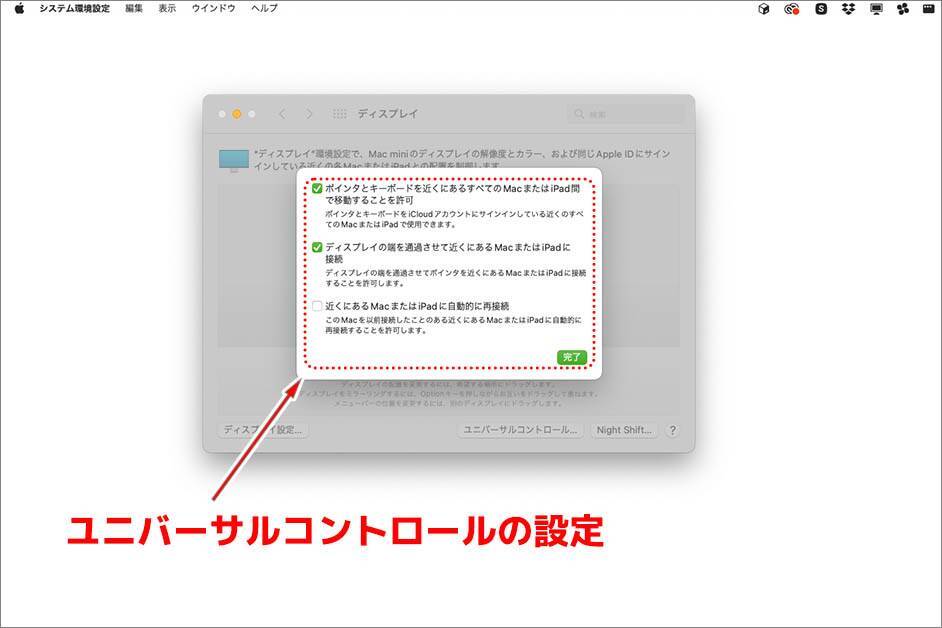

カラープロファイルやユニバーサルコントロールなど

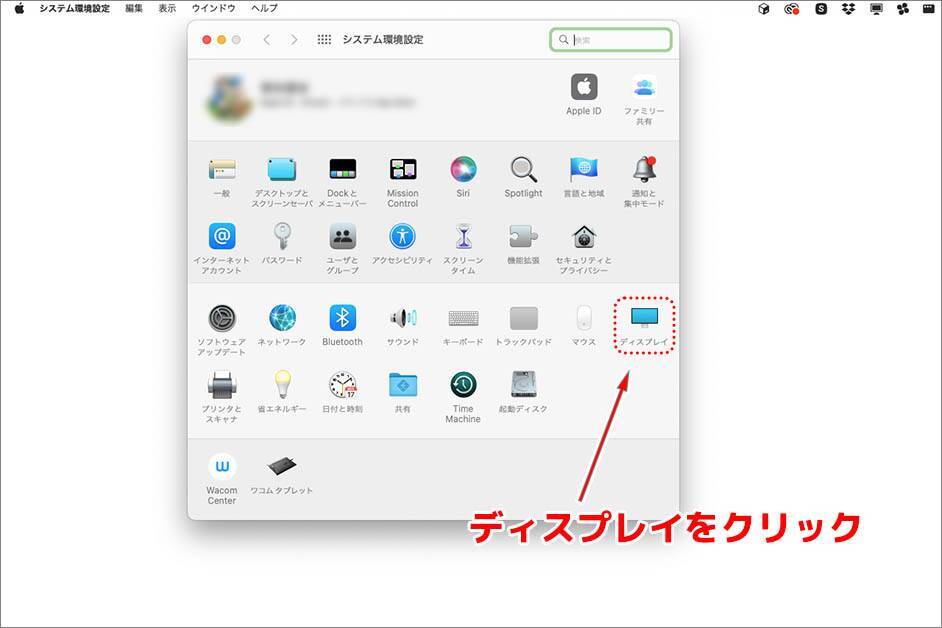

2.必ず確認しておきたい「ディスプレイ」の設定

ディスプレイや解像度は、MacBookやAppleの純正モニターを使っている場合は基本的に設定を変更する必要はありません。また、他社製の外部モニターを利用している場合であっても、通常は接続しているモニターの種類に合わせた設定を選択します(モニターに関してはデバイスの機能に依存します。クリエイターの場合は、複数のディスプレイを使う、広色域のディスプレイを使う、モニターの解像度を変更して作業するといったように、ディスプレイの設定をカスタマイズする必要も出てきます。ここでは、おすすめの初期設定方法ではなく、初期設定の際にディスプレイの設定で確認しておきたいポイントを紹介します。

また、ミラーリングの設定も可能です。ミラーリングとは、例えば液晶タブレットを使う場合など、メインのディスプレイとサブのディスプレイ(この場合は液晶タブレット)に同じ画面を表示したい場合に用いる設定です。複数枚のディスプレイを用いて作業環境を広げたい場合は、「ミラーリング停止」を選択すると複数のディスプレイを繋げたデスクトップ環境になります。

ディスプレイ設定では、ディスプレイの使用形態や解像度などが設定できます。

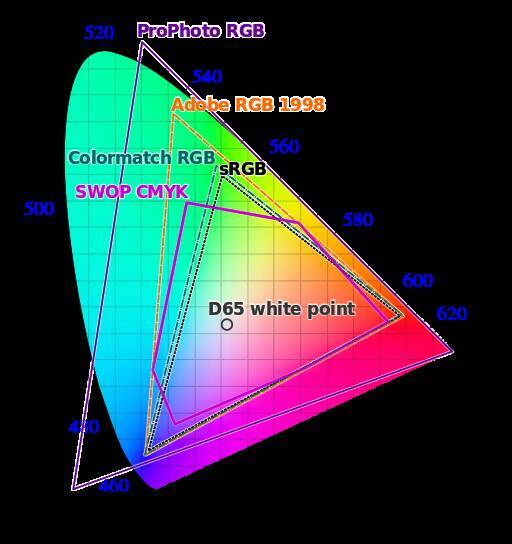

カラープロファイルとは画像や映像などデジタルメディアで色を定義するための規格です。Apple製品同士でデータのやりとりをしている場合は、あまり気にする必要はないのですが、他社製のディスプレイやカメラ機器を用いて作業を行なう場合はカラープロファイルの設定に注意を払う必要も出てきます。

例えば、クライアント側がWindowsを使っている場合、フォトグラファーや映像作家がプロ用の機材で作成した写真・映像データを編集する場合などは、カラープロファイルを業務に合わせた設定にしておくと、色を正確に共有できるようになります。クリエイターが知っておきたいカラープロファイルの種類を以下にまとめましたので、参考にしてください。

クリエイターが知っておきたい主なカラープロファイルの種類

表1.主なカラープロファイルの種類名称説明sRGBIEC(国際電気標準会議)が制定した標準規格。色域は比較的狭く、約1677色が表現できる。Adobe RGBAdobe社によって提唱された規格。デザイナーやフォトグラファーが用いることが多い。sRGBよりも色域が広く約1億色が表現できる。ProPhoto RGBKodak社によって提唱された規格。フォトグラファーや映像系のクリエイターの中でも特に色の表現を重視する人が用いることが多い。

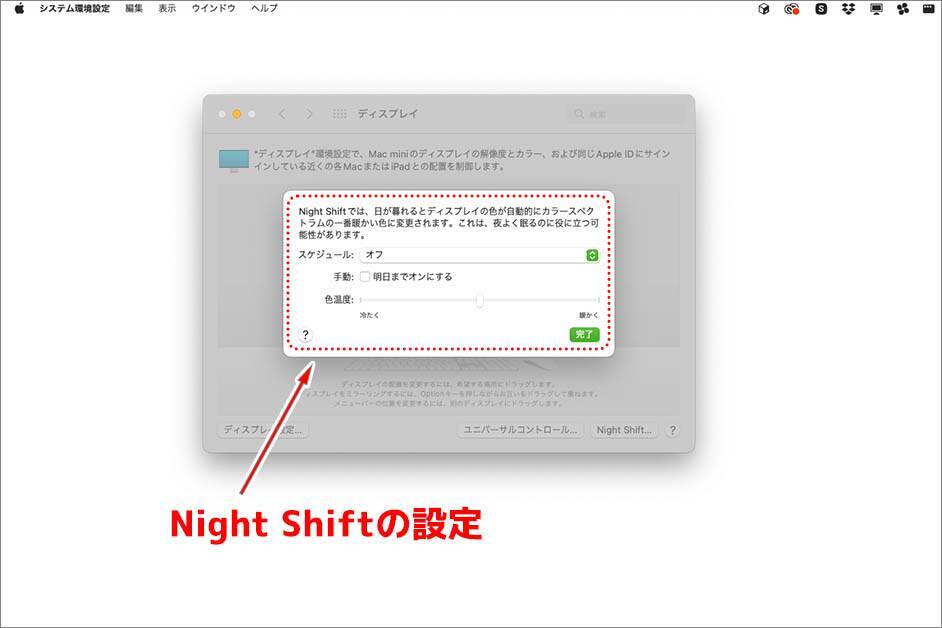

Night Shiftは、目が疲れないように夜間にMacを使う場合にブルーライトを軽減してくれる機能です。ただし、Night Shiftはモニターのカラー表示が変わってしまう機能なので、カラー設定が重要となる職種のクリエイターはオフにしておく必要があります。夜は一切仕事をせずプライベート利用だけという場合は、カスタムで開始・終了時間を設定しておくと良いでしょう。

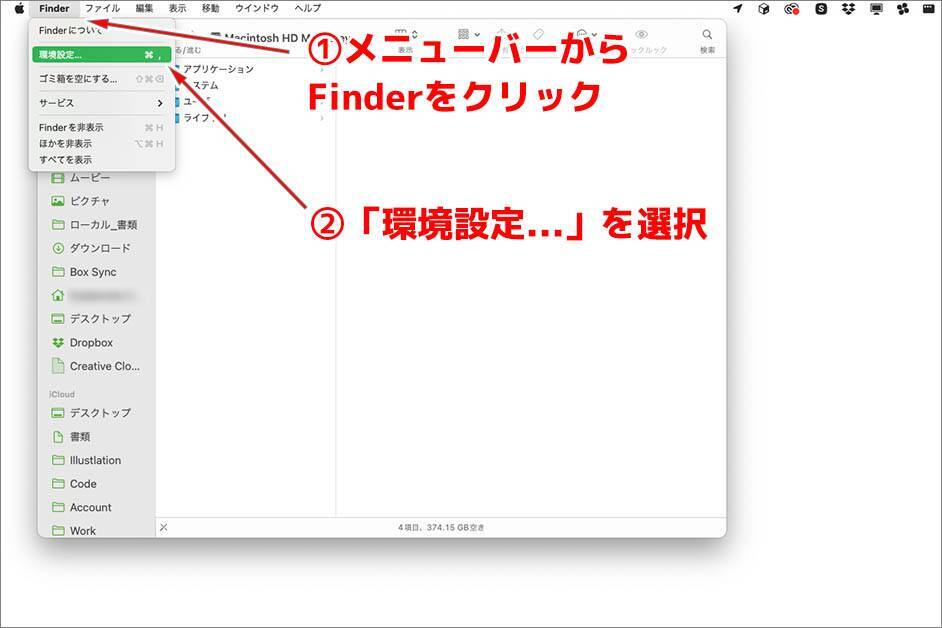

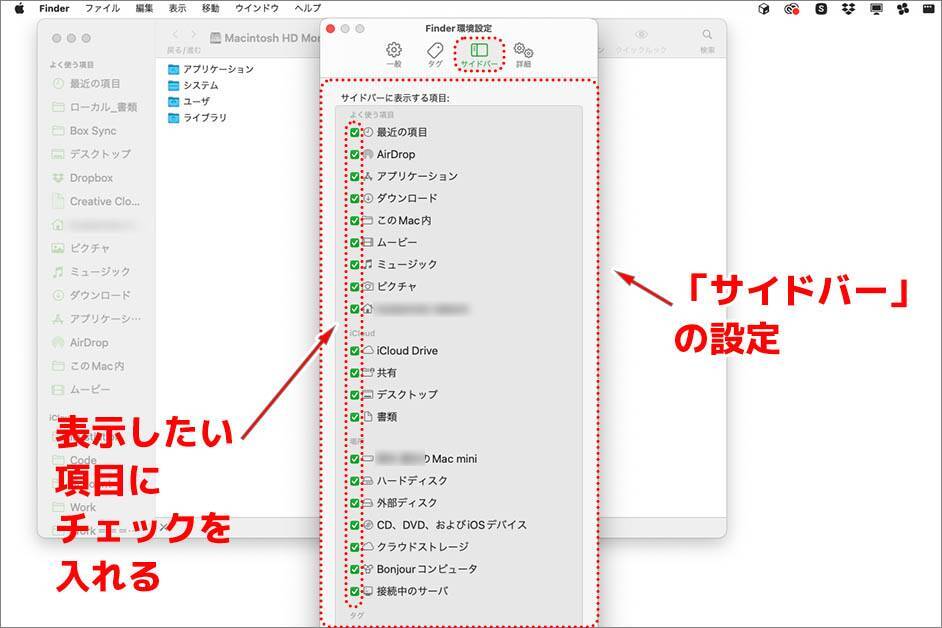

目的のファイルへアクセスしやすくしよう!

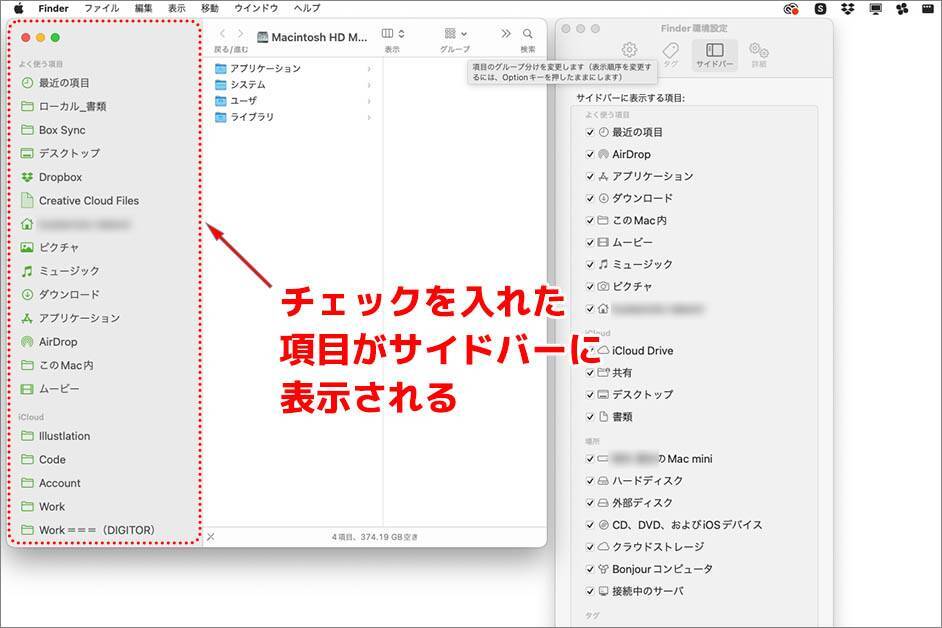

3.「Finder」のカスタマイズ設定

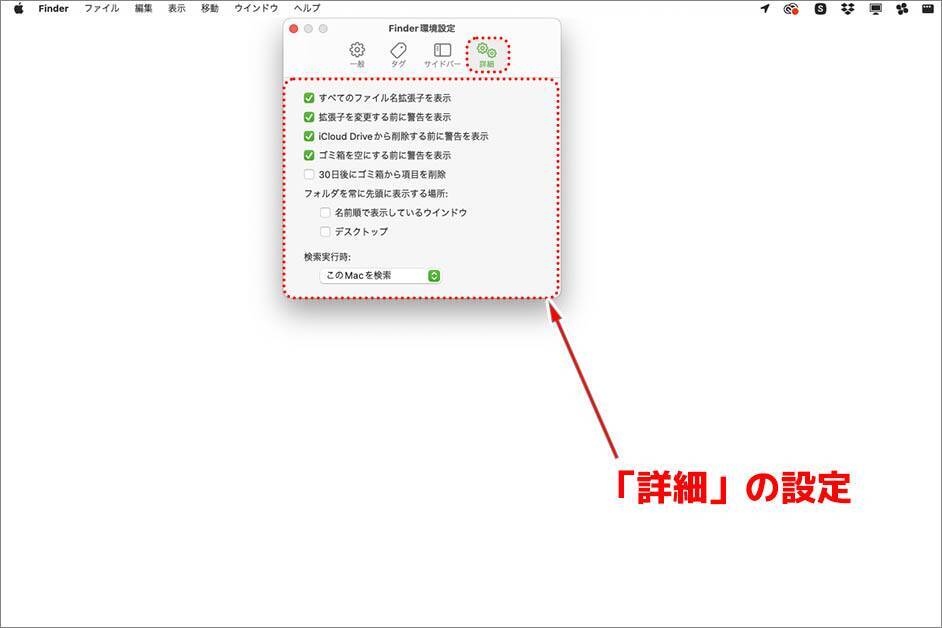

「詳細」では、拡張子や削除に関する設定が可能です。クリエイターの場合はファイルの拡張子はすぐに分かったほうが作業しやすいので「すべてのファイル名拡張子を表示」という項目にチェックを入れておきましょう。

整理・整頓されたデスクトップ環境を構築!

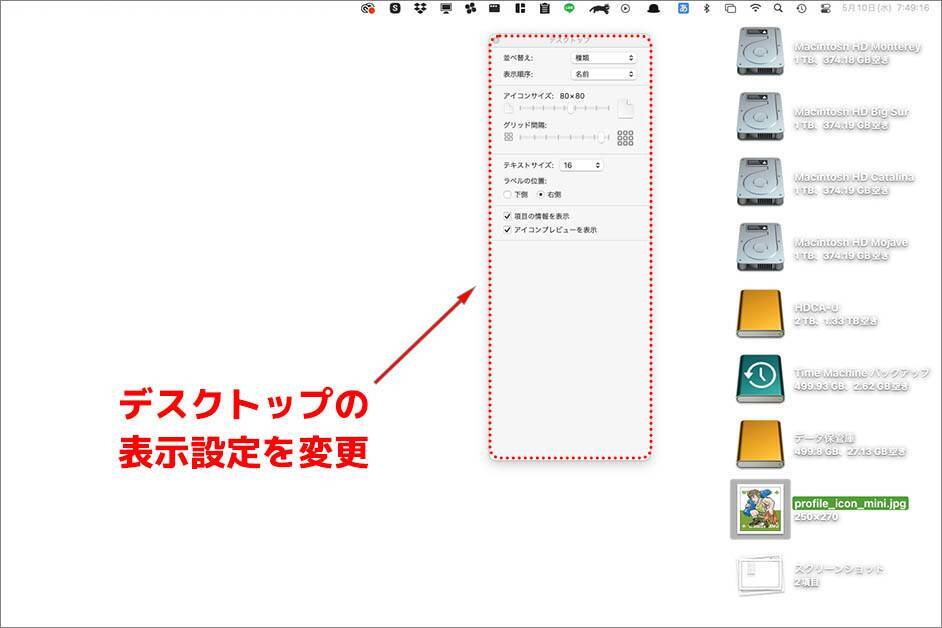

4.作業環境を快適にする「デスクトップ」の設定

表示オプションパネルでは、デスクトップに表示するアイコンのサイズやグリッド間隔、テキストのサイズ、ラベルの位置、並び替え・表示順序などを設定可能です。また、「アイコンプレビューを表示」という項目にチェックを入れておくと、ファイルの内容をアイコン画像から確認できるようになります。写真やイラストなどもアイコンで判別できるようになるので、ONにしておきましょう。

カーソルの移動速度をアップして作業タイムパフォーマンスを高める

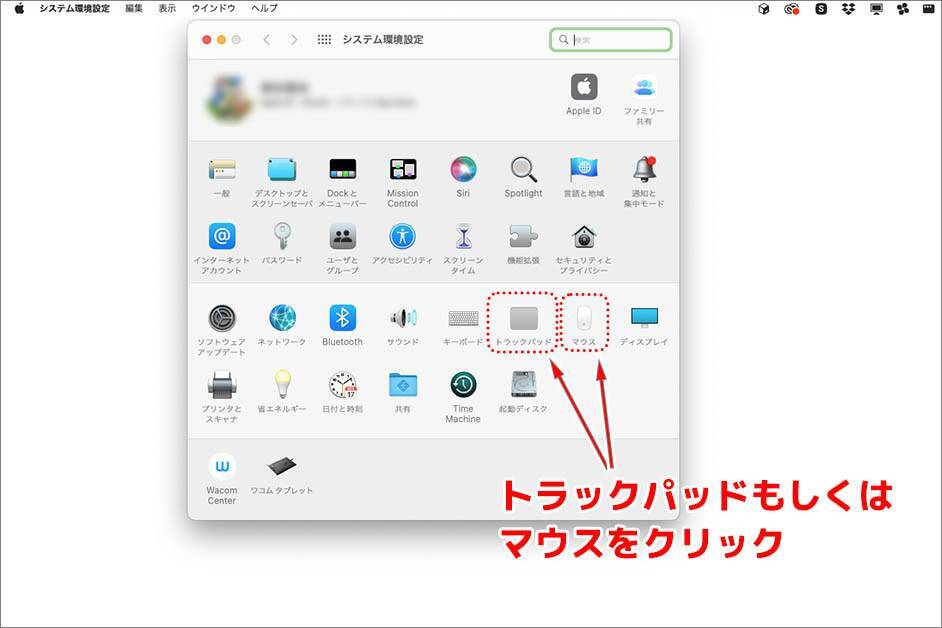

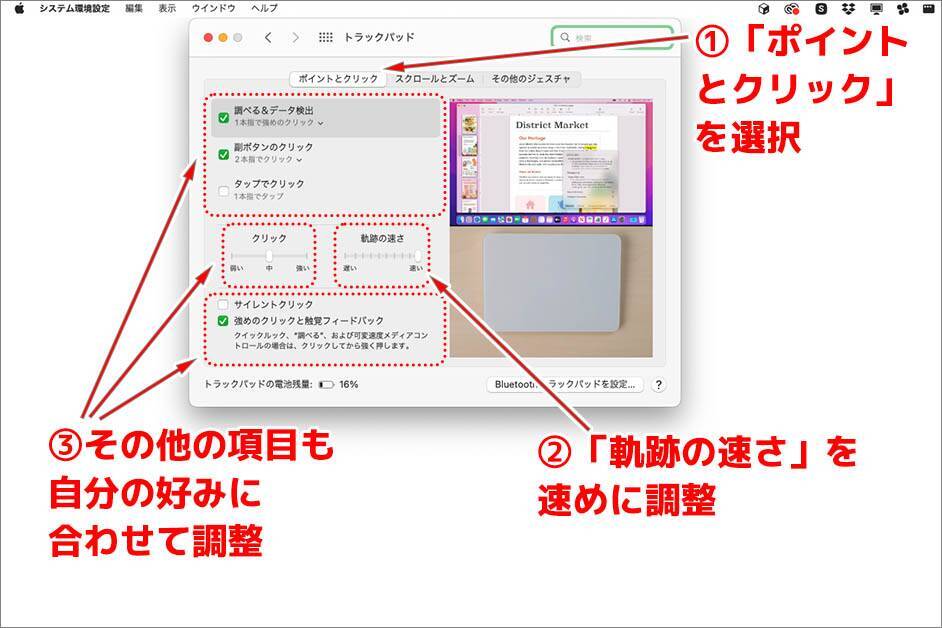

5.「トラックパッド」と「マウス」の設定

作業効率のアップを図るために重要なのは、このうち「ポイントとクリック」にある「軌跡の速さ」の設定です。この項目で「軌跡の速さ」の値を速めに設定すると、カーソルの移動速度が速くなります。最初は違和感を感じるかもしれませんが、カーソルの動きの速さに慣れるとタイムパフォーマンスが向上します。

ビジネスマンやエンジニア向けの記事では、速度をMAXに設定することが推奨されていることが多いようです。ただし、クリエイターの場合、描画やレイアウト調整、動画編集などでピクセル単位の微調整が必要になることもありますので、自身の作業環境も考慮して最大限の速さ設定を見極めることが大切です。

「ポイントとクリック」には他にも「調べる&データ検出」「副ボタンのクリック」「タップでクリック」というクリックの動作に関する設定、クリックの強弱に関する設定、「サイレントクリック」というクリック音に関する設定、「強めのクリックと触覚フィードバック」というクリックに付随した感触に関する設定などの項目があります。

実際の動作については、パネル右側に表示される動画で確認できますので、自身が作業しやすいように任意の項目にチェックを入れましょう。

「その他のジェスチャ」には「ページ間をスワイプ」「フルスクリーンアプリケーション間をスワイプ」「通知センター」「Mission Control」「アプリケーション Exposé」「Launchpad」「デスクトップ表示」といった設定項目があります。

上の画像はデスクトップ用の純正トラックパッドになっていますが、MacBookのトラックパッドも同様の設定ができます。サードパーティ製のトラックパッドについては、似たような設定項目があると思いますが、細かな違いはあるかもしれませんので説明書等を見て確認しておきましょう。

「ポイントとクリック」は他にも「スクロールの方向:ナチュラル」「副ボタンのクリック」「スマートズーム」といった設定項目があります。

「その他のジェスチャ」には、「ページ間をスワイプ」「フルスクリーンアプリケーション間をスワイプ」「通知センター」といった設定項目があります。

上の画像はデスクトップ用の純正マウス(乾電池式充電のMagic Mouse 1)です。最新のMagic Mouseでは仕様も異なっていますが、基本的な設定項目は同じです。

キーの反応速度をアップしてテキスト入力を快適にする

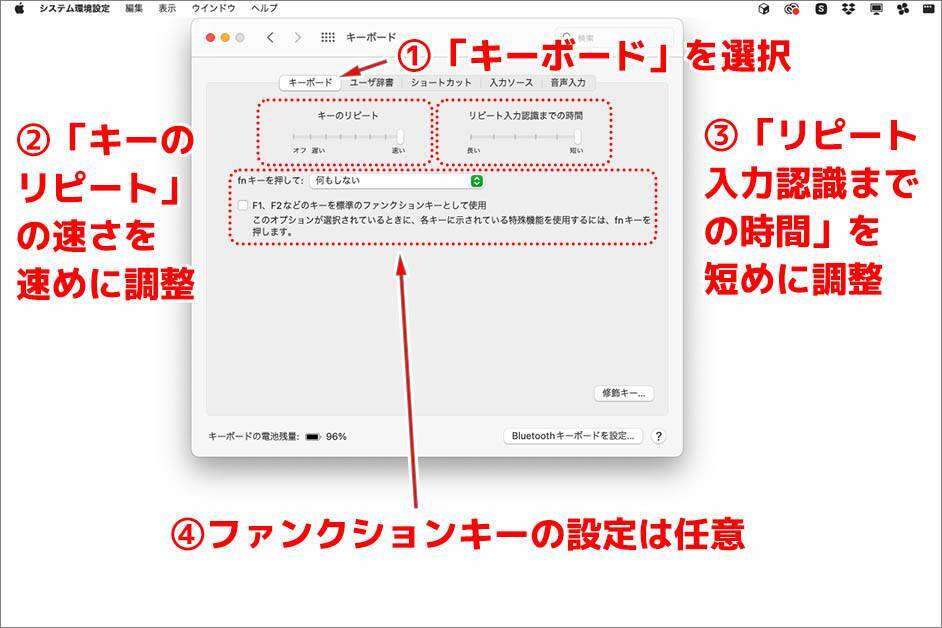

6.最適な「キーボード」の設定

「キーのリピート」の速さは、キーを押し続けた際の入力がリピートされる速度の設定です。このキーのリピート速度を体感しやすいのは、Deleteキーを押し続けて文末からテキストを削除する作業です。「キーのリピート」の速さを速めに設定にしておくと、このDeleteキーの連続打ち込みを含めてキーボード入力の作業効率がアップします。

「リピート入力認識までの時間」は、キーを押し続けてリピート入力が開始されるまでの時間を設定する項目です。「キーのリピート」と同様にDeleteキーを押し続けて文末からテキストを削除する作業で設定時間の変更を試してみましょう。この時間が遅いと、間違って文字を削除してしまうリスクは減らせますが、作業がもたつく感じがすると思います。こちらも時間を短く設定しておくと、キーボード入力がサクサク進むようになります。

キーのリピートに関する設定は、クリエイティブな作業に影響は少ないので、設定はMAXしておくことをおすすめします。

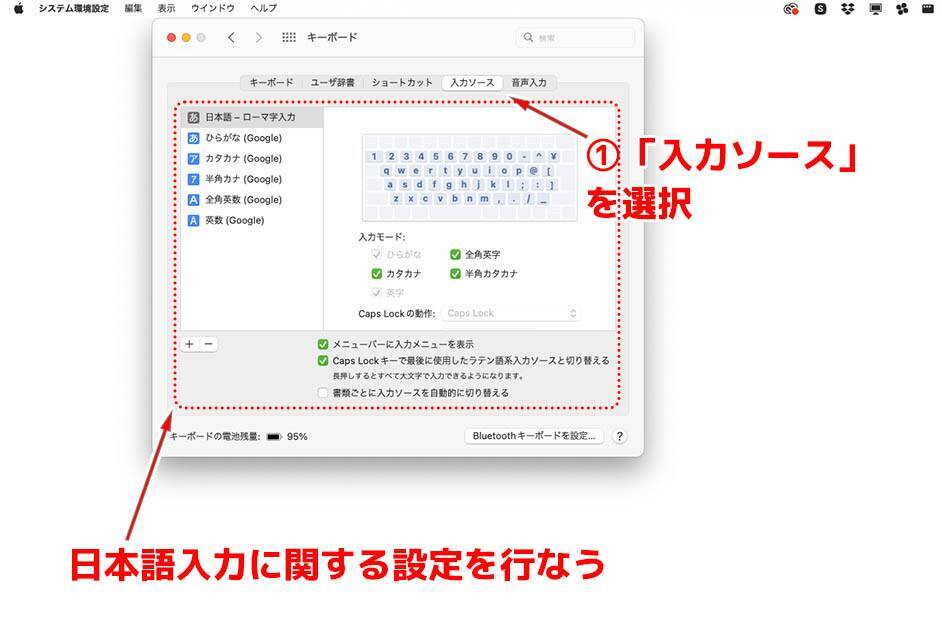

日本語入力をカスタマイズして文章作成をスムーズに!

7.「日本語入力」の設定

頻繁に行うスクショは保存先や選択部分の記憶までカスタマイズ

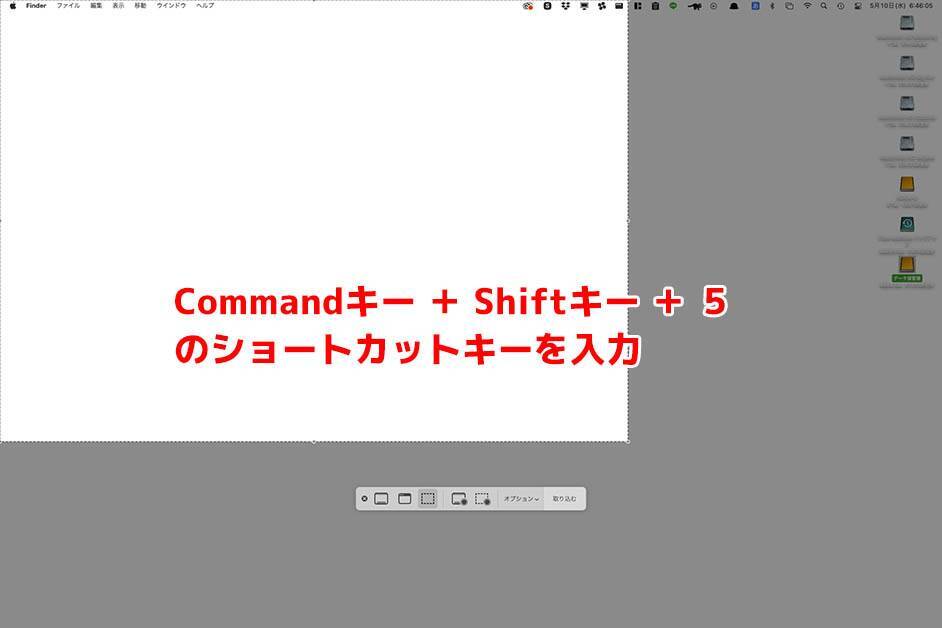

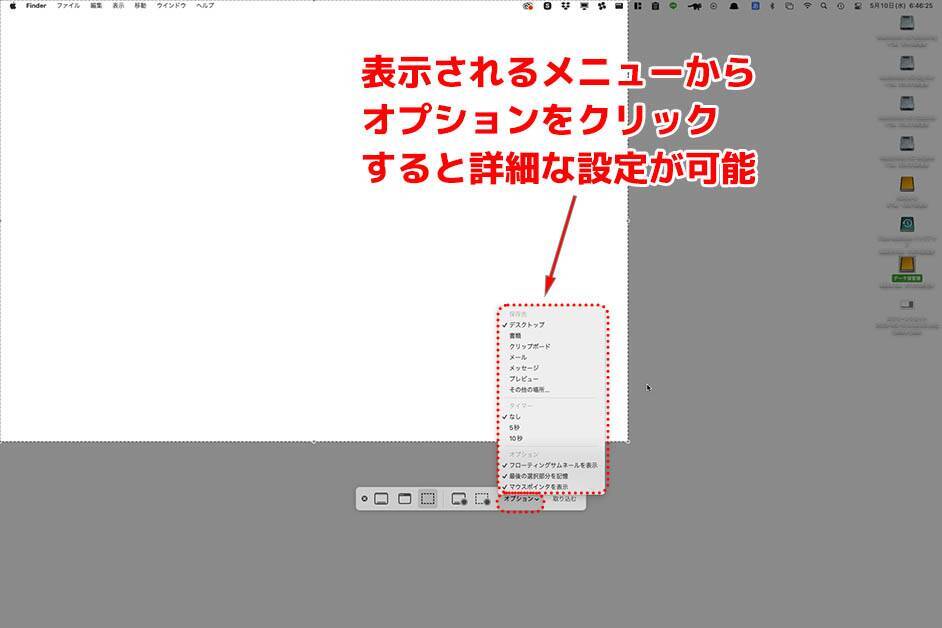

8.「スクリーンショット」の設定

また、「最後の選択部分を記憶」という項目をONにしておけば常に同じサイズのスクリーンショットを同じくCommandキー + Shiftキー + 5のショートカットキーで撮影可能になります(全画面ショットはCommandキー + Shiftキー + 3、フリーハンドで選択部分を指定するショットはCommandキー + Shiftキー + 4で撮影可能)。

通知OFFで集中して作業できる環境を手に入れる

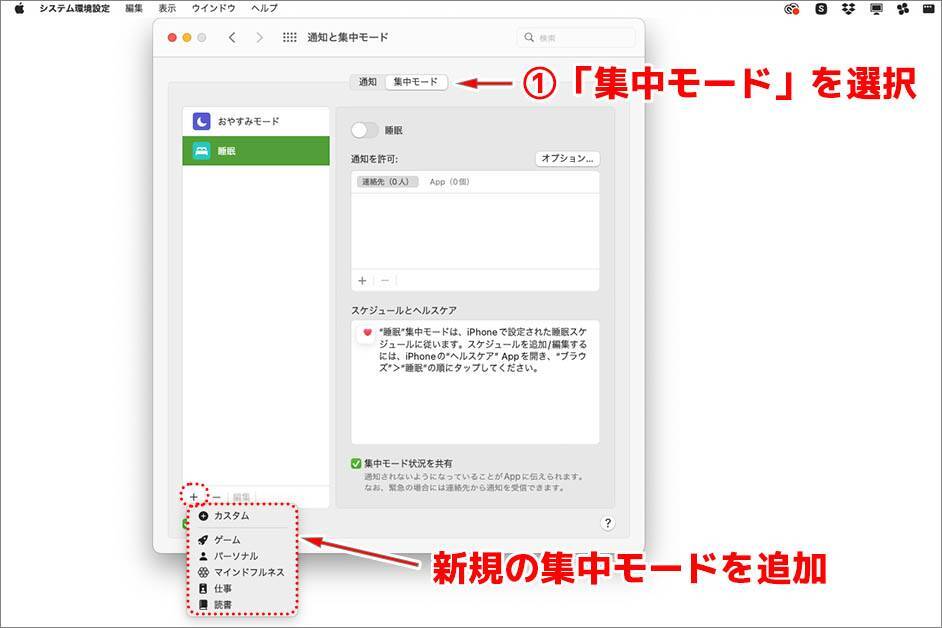

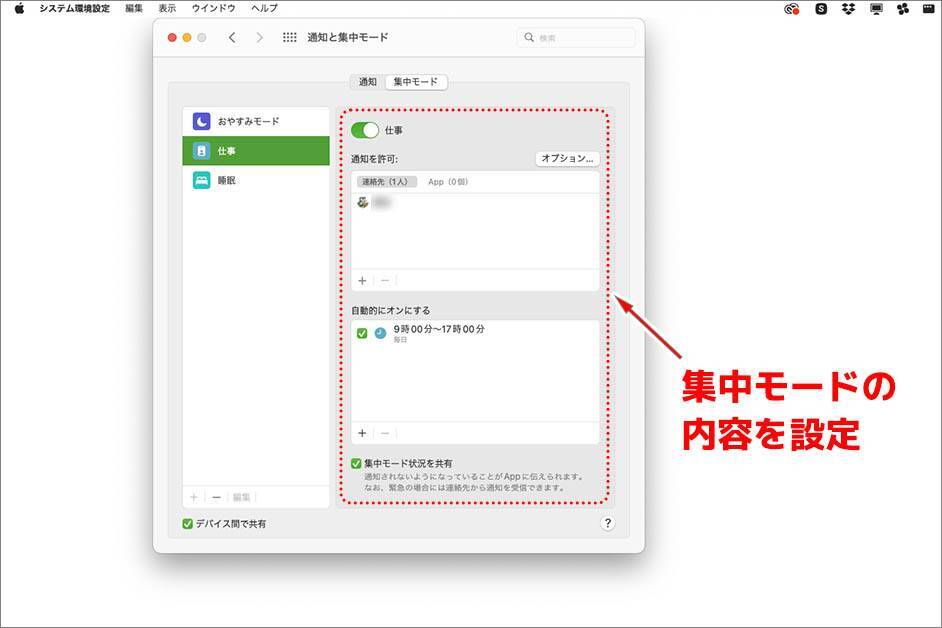

9.「通知と集中モード」の設定

ちょっとした小ワザや工夫で作業環境・作業効率をアップする

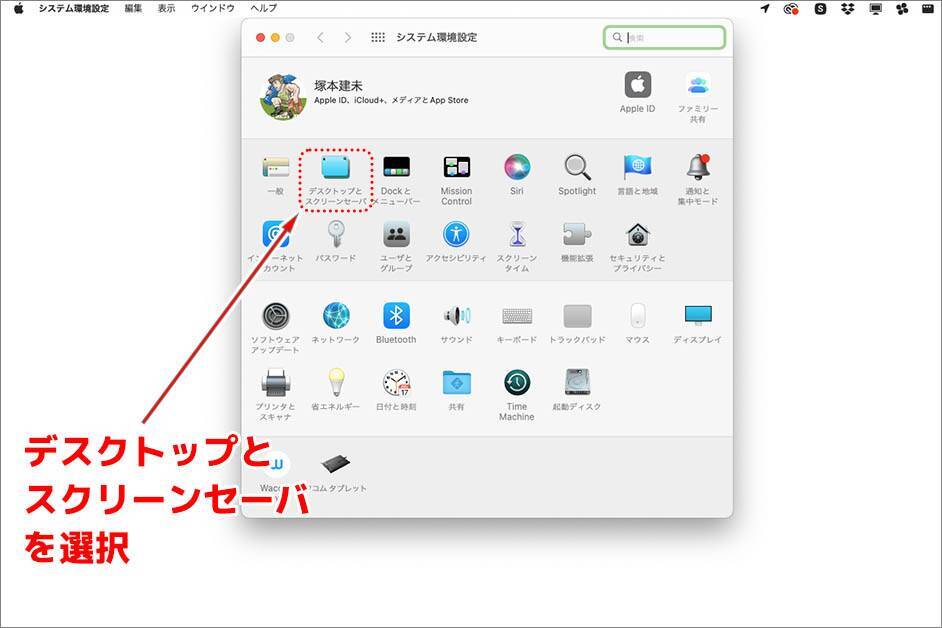

10.その他「壁紙・スクリーンセーバー」の設定

「読み上げコンテンツ」の設定

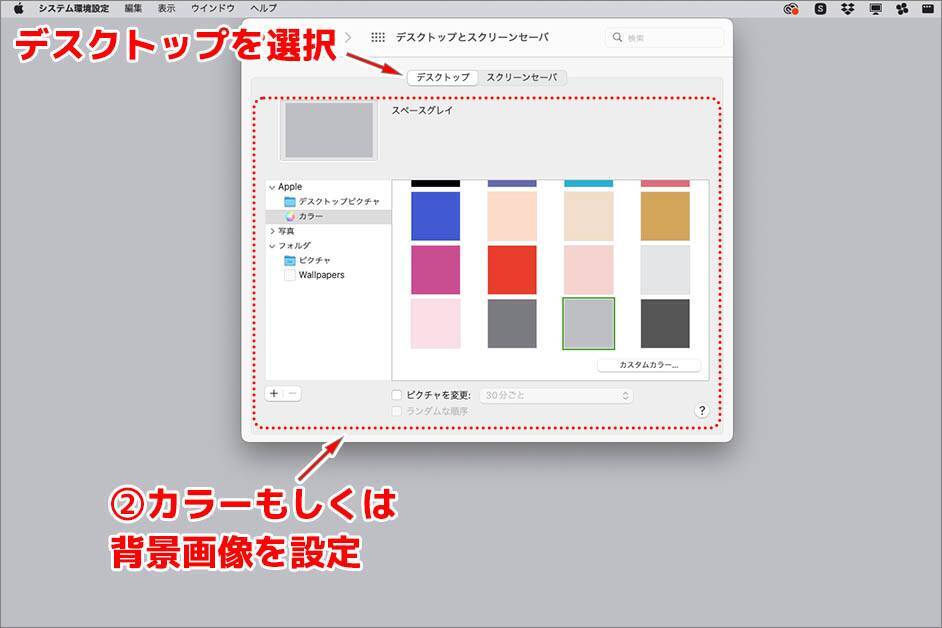

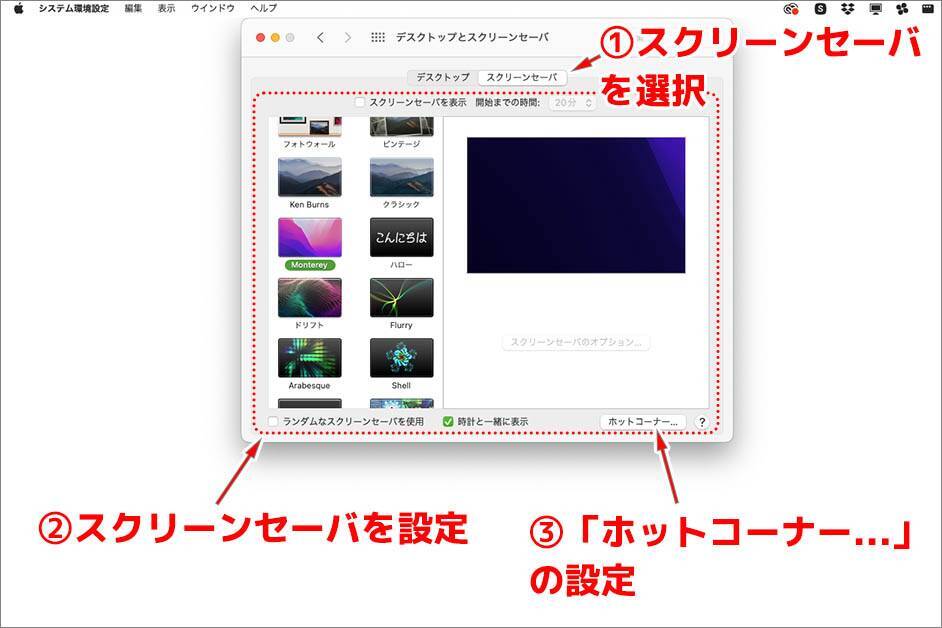

●壁紙・スクリーンセーバーの設定

また、画面右下にある「ホットコーナー...」というボタンをクリックすると、画面コーナーへ機能を割り当てる設定が可能です。Mission Controlや通知センターなどよく使う機能を割り当てておくと便利です。ただし、画面コーナーまでカーソルを動かすような作業をしている場合は、かえって煩わしくなりますので、割り当てはなしにしておきましょう。

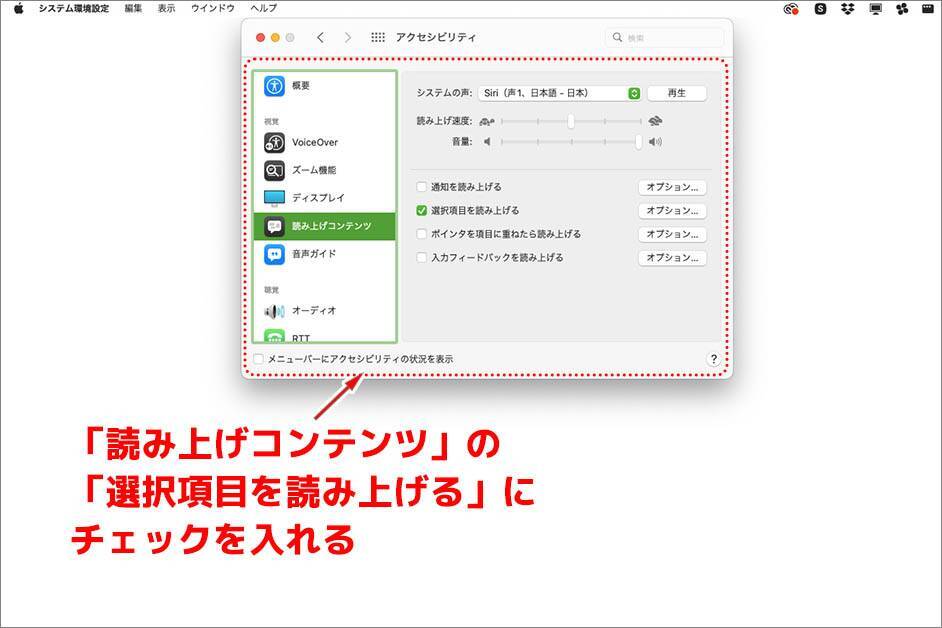

●読み上げコンテンツの設定

~本記事のまとめ~

本記事で紹介した以外にも、macOSの初期設定に関する便利な機能は沢山あります。時間のあるときに一つひとつ試していくと、自分の使いやすい作業環境に役立つ機能を見つけられるかもしれません。本記事で紹介した初期設定の方法は、作業効率をアップする上で重要な項目ばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)