そこで今回は、Google検索からAI検索へと人々の検索行動が変化する中で、クリエイターはどのような対策を取るべきかといった視点に立ち、次世代SEOとWeb最適化について詳しく解説します。また、そうした次世代SEOやWeb最適化に伴って、クリエイター自身は、どういう方向性を模索するのがベストなのかといった問題についても考察します。

※本記事は前後編の2回に分けて解説します。〈後編はこちら〉

目次

「探され方」の常識が変わる!生成AI時代の検索最適化

生成AIの進化は、インターネット上での「探す方法」を根本から変えつつあります。まず導入として、ここでは主に最新のGoogleのAI検索に関する基本知識を確認しておきましょう。▶従来のSEOとAI Overviews(旧SGE)の違い

従来のSEOは、キーワード最適化で検索結果(SERP)の「10個の青いリンク」からWebサイトへのクリック(トラフィック)獲得を目指すモデルでした。しかし、GoogleのAI Overviews(旧称:Search Generative Experience/SGE)は、AIが検索結果上で直接要約回答を生成するため、ユーザーはサイトにアクセスせずに疑問を解決できるケースが増えました。これはいわゆる「ゼロクリック検索」の増加につながり、Google検索からの流入低下が報告されています。この変化はユーザーの検索行動に大きな影響を与え、Webサイト運営者は従来のSEO戦略の見直しを迫られています。

※参照記事:SEOの常識が変わる? AI Overviews登場後「自然検索流入が減少」が約6割【キーワードマーケティング調べ】(Web担当者Forum)

※参照記事:ゼロクリック検索とは?SGE時代の検索の変化や5つの対策を解説(SEOタイムズ by GMO)

▶GEO(Generative Engine Optimization)とは

GEO(Generative Engine Optimization)とは、AI Overviewsのような生成AIが組み込まれた検索エンジンで、コンテンツが最適に評価・表示されるための新しい最適化を指します。

▶AI時代のアクセス制御:「LLMs.txt」と「robots.txt」

多くのクリエイターは直接関与する事が少ないかもしれませんが、次世代SEOの技術的側面についても補足しておきます。従来の検索エンジンのクロールを制御する「robots.txt」ファイルに加え、将来的には「LLMs.txt」と呼ばれている新しいアクセス制御ファイルの重要性が増す可能性があります。robots.txtは、検索エンジンのクローラーがサイトのどのページを読み込むかを指示するデータファイルです。一方、議論が進められているLLMs.txt(仮称)は、大規模言語モデル(LLM)がWebサイトのコンテンツを学習データとして利用する方法を指示するためのファイルとして提案されています。これらのファイル設定を正しく理解し適切に活用することで、WebサイトがAIにどう扱われ、どう表示されるかをコントロールすることができます。これにより、コンテンツの著作権やプライバシーを守りながら、適切に「検索される」基盤を築けるのです。

▶さらに進化する検索体験「Google AI Mode(仮称)」

Googleは、現在のAI Overviewsをさらに進化させ、まるで専属コンシェルジュのように検索体験を根本から変える「AI Mode」とも呼べる機能の実現を目指しています。現在はまだ試験運用中または一部地域での限定的な提供ですが、このAI Modeは単に答えを出すだけでなく、ユーザーの過去の行動や会話から次の行動を予測し、必要な情報や機能を検索インターフェース上で積極的に提案してくれるようになります。

例えば、旅行先でホテルを予約したいと思った場合、検索画面からホテルの予約手配までをAIが「先回り」して完了してくれるようなイメージです。このAI Modeは、ユーザーの「探す」手間を削減するだけでなく、その先の行動も支援することで、AIが選んでくれる情報がより身近になる、全く新しい検索体験を提供してくれるでしょう。

動画URL:Google「AI Mode(仮称)」の解説動画

▶次世代SEOにおけるWebデザイナーの役割

Webデザイナーにとって次世代SEOに向き合っていく上で重要なのが、今まで以上にエンジニア開発チームやWebプロデューサー、Webディレクター、Webマーケターといったその他のスタッフと密な連携を意識してWebデザインを構築してくことです。AIがコンテンツを正確に理解し評価するため、デザインだけでなく、AIに意図を伝えるHTMLのセマンティックな構造化(意味を正しく伝えるマークアップ)と、ユーザー体験を重視するAIのためにパフォーマンス最適化(画像圧縮や高速化)がより重要になってきます。

AI時代の次世代SEOを理解する主要用語

GEOをはじめとした次世代SEOやWeb最適化を実践するためには、AIがどのように情報を理解し、ユーザーに届けるかを理解する以下の用語が鍵となります。以下に次世代SEOで知っておきたい主要な用語とその意味をチェックしておきましょう。▶AIO(AI Overviews Optimization)

▶LLMO(Large Language Model Optimization)

LLMOは、大規模言語モデル(LLM)がコンテンツを正確に理解し、効果的に利用できるようにする最適化を指します。AIがコンテンツを「学習データ」や「参照元」として利用する際、その構造や記述が明確であるほど、誤解なく情報が活用されます。具体的には、明確な見出し構造、箇条書き、Q&A形式など、AIが情報を取り込みやすい論理的で分かりやすい構成が求められます。

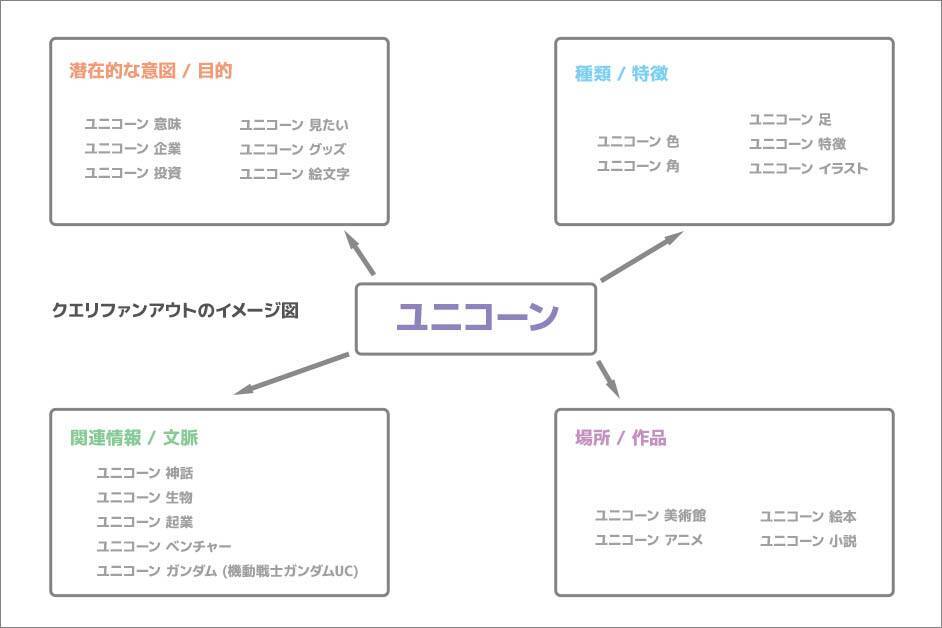

▶クエリファンアウト

また、クエリファンアウトによって、発話における口語表現のクエリの「ブレ」(揺らぎや曖昧さ)なども、より正確に拾い上げられることになります。そのため、口頭での質問からユーザーの検索意図を読み取ることの正確性だけでなく、AIによって動画コンテンツや音声コンテンツから抽出された口語表現のテキストも正確に読み取ることができるようになります。こうした口語表現なども含む自然言語理解(Natural Language Understanding/NLU)の進化によって、文脈全体や発話の意図を理解する能力が向上することにより、以前はテキストコンテンツがメインだったSEOも、テキスト化できる要素を含む動画や音声を含んだリッチコンテンツにまで拡大していく傾向が強まります。

なお、クエリファンアウトと同様のシステムは他の検索AIツールでも同様に実装されていますが、Googleはこのクエリファンアウトを特に重視しAI検索戦略の重要な柱の一つにしています。

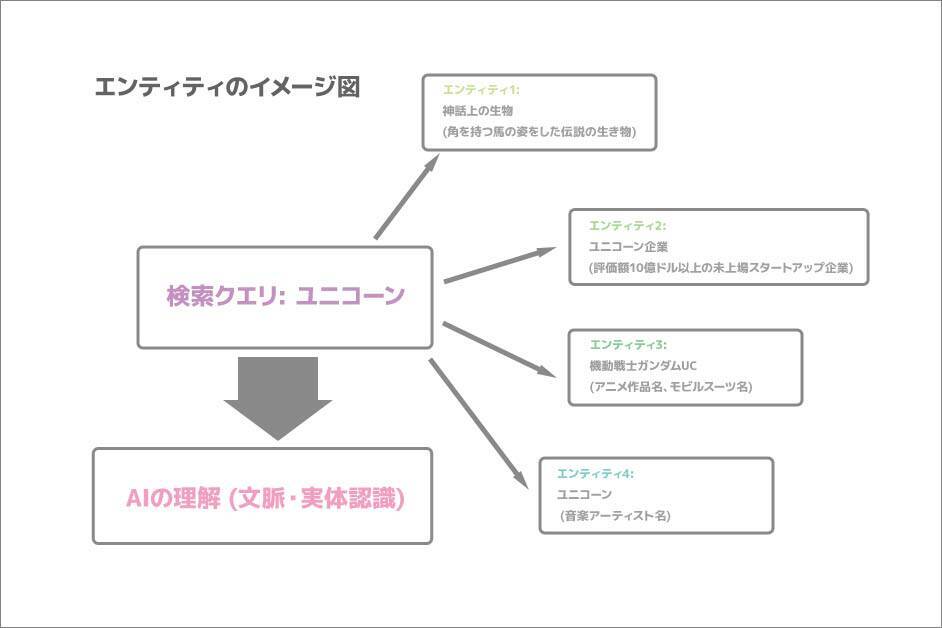

▶エンティティ

また、クエリファンアウトが主にテキスト情報を扱うのに対し、エンティティはマルチモーダル検索(画像、音声、動画などを含む検索機能強化)の進化により、ビジュアルコンテンツに対しても大きな影響力を持っています。今まではalt属性やファイル名といったテキスト情報に頼るしかなかったイラストや写真なども、AIによるエンティティ認識の進化によって、コンテンツ内のビジュアル要素(例:イラスト内の猫、人物、スタイルなど)を直接理解し、関連するテキスト情報や作品を制作したクリエイターのプロフィール情報などと結びつけて一つの実体として捉えることが可能になります。加えて、エンティティはデザインに関しても理解を深めます。例えば、ユーザーが「フラットデザインのWebサイト」や「和モダンのデザインのWebサイト」の成功事例を知りたいと検索した場合、AIはこれらのデザインスタイルをエンティティとして理解し、関連するWebサイトやコンテンツを提示します。これは、人間が視覚情報とテキスト情報をシームレスに結びつけるように、AI検索エンジンがより深くコンテンツを理解できるようになったことを意味し、次世代のSEOに大きな影響を与えています。

なお、エンティティに関する対策は、Google以外のAI検索ツールも含む対策となります。

▶E-E-A-T

新しい概念ではありませんがE-E-A-Tも次世代SEOを紐解く上で重要なキーワードです。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)が、コンテンツの品質を評価する上で重視されるというGoogleの「検索品質評価ガイドライン」で示される基準の一つです。これについては「日常的に使いやすい生成AI「Gemini」とその関連サービスからGoogleのAI戦略を紐解く」という記事でも詳しく解説していますので、参照してみてください。

これら次世代SEOに関する主要用語の概念を理解し、コンテンツ戦略に組み込むことで、自身・自社のコンテンツがAI検索において「探してもらえる」「見つけてもらえる」可能性を最大限に高めることができるのです。

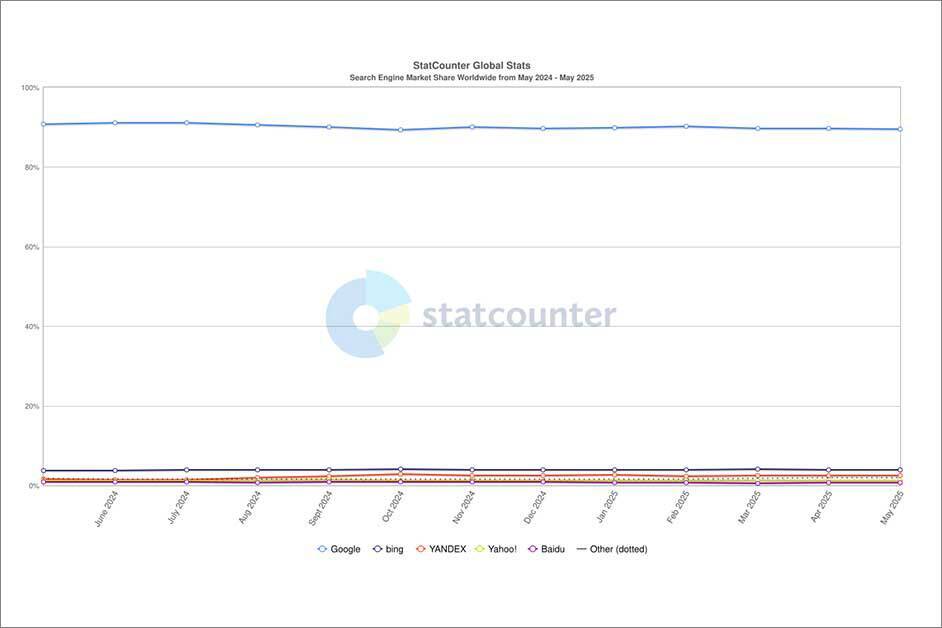

AI検索市場の現状とGoogleの揺るぎない地位

※参照ページ:Search Engine Market Share Worldwide(StatCounter Global Stats)

▶Googleが圧倒的に優位な理由

Googleの優位性はの3つの要因に支えられています。1つ目の要因は、世界最大規模の検索インデックスであることです。Googleが長年構築してきた膨大なWebデータプールは、AIが学習・参照する最も広範で質の高い情報源として機能しています。2つ目の要因は、Googleの持つ強力なエコシステムがあります。Chromeブラウザ、Android OSなど日常に深く浸透したプロダクト群が検索サービスへの強力な「入口」として機能し、AI機能もシームレスに統合できる点が強みです。3つ目の要因として、技術的優位性が挙げられます。E-E-A-Tなどの複雑な品質評価基準をアルゴリズムに組み込む能力、長年の経験で培われた情報収集・整理・評価技術、そして膨大なユーザーフィードバックによる継続的な改善システムを持っている点がGoogleの優位性を確固なものにしています。

▶AI検索市場の今後の展望

MicrosoftはCopilotをWindows・Microsoft 365に統合し、既存エコシステムからのBing利用を促進しています。ChatGPTも、特にWeb検索機能においてBingをメインに活用していますが、GoogleのGeminiに対抗していくためには、Bing検索だけでは不足する広範な情報源の補完が、今後の課題として浮上する可能性があります。

加えて、OpenAIが独自ブラウザの開発を進め、リリースを予定していることも注目すべき動きです。これは、ブラウザというユーザーとの接点を確保し、自社のAIサービスをより広範に展開することで、新しい検索体験や情報アクセスの可能性を追求したいというOpenAIの意図があると考えられます。

さらに、ChatGPTを提供するOpenAIとMicrosoftの関係性に変化の兆しがあるとの報道なども見られます。こうした動向も、Bingが今後Googleとの差を埋める上での懸念材料になるかもしれません。その他にも、AIネイティブな検索エンジンとして独自価値を追求しているPerplexityは、Appleが買収を検討しているといった報道もあり、今後の動向が注目されます。現時点ではGoogleが最重要であることに変わりはありませんが、他のAI検索の動向も注視しておくべきでしょう。

※参照記事:米オープンAI、ウェブブラウザー発表へ クロームに対抗(Reuters)

※参照記事:OpenAI、Microsoftとの蜜月終わる 出資比率や独占販売巡り対立(日本経済新聞)

※参照記事:アップル、AI検索のパープレキシティ買収を社内で検討(Bloomberg)

ユニコーン記事(コンテンツ)の重要性

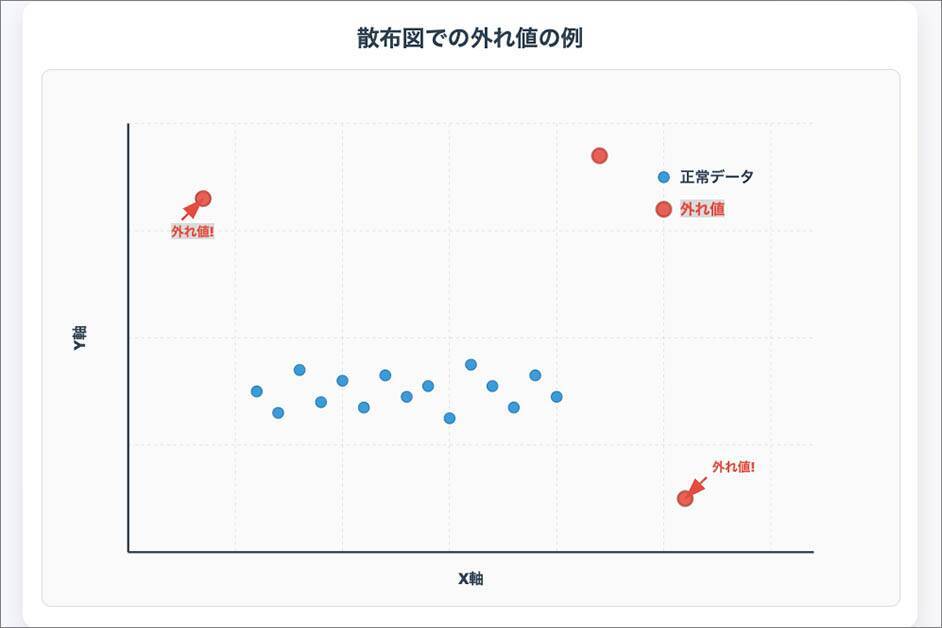

生成AIの急速な進化は、ライティング業界をはじめとするクリエイターとメディアのあり方を根本から変えつつあります。この急激な変化の中で、多くのクリエイターは自身のスキルセットと提供価値の再定義を迫られています。まさに今、コンテンツが持つ「価値」の源泉がどこにあるのかを問い直す、本質的な変革期に差し掛かっていると言えるでしょう。▶生成AIの得意分野と「外れ値」の重要性

生成AIは、学習用のデータセットだけでなくインターネット上にある膨大なテキストデータも学習し、自然言語による回答などを生成します。テキスト(自然言語)を生成するには、ある程度まとまったデータが必要です。統計学でいう「平均値」や「中央値」のように、まとまったサンプルが収集できるボリュームゾーンの情報を統合し、再構成するのが生成AIの得意な領域です。

▶次世代SEOを牽引する「ユニコーン記事」とは

成功したベンチャー企業の統計上の希少性を表す「ユニコーン企業」という言葉は、神話の幻獣「ユニコーン」が持つ希少性のイメージに由来しています。この「ユニコーン」という言葉は、その希少性や唯一性といった文脈で、ベンチャー企業以外のビジネス用途でも広く使われるようになりました。こうした「ユニコーン」的な存在であることは、統計上の「外れ値」として、革新性や独自性を有していることに通じています。次世代のSEOにおいては、こうした「外れ値」としての独自性や革新性を目指すことが、より重要なタスクとなるでしょう。従来型SEOのイメージから、テキストデータを例に解説していますが、この傾向が強まるのはビジュアルコンテンツにおいても同様です。ここでは、こうした「外れ値」としての独自性や革新性を持ったコンテンツを「ユニコーン記事(コンテンツ)」と呼んで分析を進めていきます。

▶Webサイトへの流入を高めるのは価値提供型コンテンツ

これまで解説したように、次世代SEOでは、AIが効率的に情報を抽出し要約するための構造化された情報提供型コンテンツの作成が重要になってきます。しかし、「ゼロクリック検索」が増加する中で、AI検索に拾われるための対策ばかりに注力しても、AIによる回答や要約の素材になるだけで、Webサイトへの直接的な流入には繋がりません。本来、SEOの目的はWebサイトへの流入を高め、商品・サービスの購入などのコンバージョンを得たり、企業のブランディングやエンゲージメントを向上させることにあります。AIにいくら評価されても、サイトにユーザーが流入しなければ、この本来の目的は果たせないのです。

こうしたAI向けの対策が重要である一方で、AI検索エンジンにおけるクエリファンアウトやエンティティといった機能強化は、人間が感情を動かされ、深く共感できる物語性や創造性豊かな価値提供を持つ「ユニコーン記事(コンテンツ)」を発見しやすくするルートを構築する進化も含んでいます。今までは小手先のテクニックで対策されたSEOコンテンツに埋もれ、ネット上の森の奥深くに潜んでいたユニコーンを見つけ出しやすくするために、道を整備する機能強化がこそがE-E-A-Tといった評価基準とクエリファンアウトやエンティティといった新技術なのです。

▶固有の価値を提供するメディアとは

ここで再確認しておきたいのは、Google検索から生成AIへと検索行動が変わっていくのは、情報提供検索の領域であるという点です。「おすすめのレストラン」「ツールの使い方」「商品のレビュー・ランキング」といった情報提供は、今後ますます多くの人が生成AIに尋ねるようになるでしょう。

一方で、情報検索ではなく読み物としてのコンテンツを提供しているメディアは「価値」を提供しています。マーケティング担当者なら「AdverTimes.」「MarkeZine」「Web担当者Forum」といった専門Webメディアを欠かさずチェックしている方も多いでしょう。古い例では、「ビジネスパーソンなら日経新聞を読め」といったことが社会人の常識のように言われていた時期もありました。このように、メディアそのものがブランド力を持っている場合、それは単なる情報提供ではなく、固有の「価値」を提供していることになります。加えて、こうした読み物としての「価値」が高いコンテンツは、その性質上、検索流入に過度に依存しない傾向が強くなり、ブックマークから定期的に流入があるなど検索エンジンに左右されにくい他の流入経路も持っています。こうした検索以外のチャネルを有していることは、次世代SEOにおいて、検索流入だけが評価基準ではない傾向が強まっている流れにおいても重要な要素です。また、広告収入以外に、有料のプレミアム記事を提供するなどして上手に収益化できているメディアも存在します。この「価値提供型コンテンツ」こそが、次世代SEOにおいて最も重要なメディアのあり方を認識する上で極めて重要な概念なのです。

〈後編に続く〉

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)