【卵はパックごと冷蔵庫へ】が令和の常識だが…「開封するとパカパカする」問題をどうする!?こうする!

日本の”全”国民がおそらく知っているであろう日本人の共通言語「ラジオ体操」。そもそも、これ、何なんでしょう?いつ作られたのでしょう?

画像出典:フォトAC

ということで、まずは、ラジオ体操の歴史について触れておきましょう。

そもそも「ラジオ体操」って何?えっ、誕生は100年前!?

画像出典:フォトAC

「ラジオ体操」が誕生したのは、なんと、今からおよそ100年前に遡ります。

1920年代、アメリカのラジオで健康体操が放送されていることを知った逓信省簡易保険局(現在のかんぽ生命保険)の職員が、「日本でもやってみよう」と提案したことがきっかけでした。逓信省簡易保険局は、日本放送協会(NHK)や文部省(現在の文部科学省)などの協力を得て、「ラジオを活用して国民の健康を増進しよう」と、「国民保健体操」を考案。1928年(昭和3年)から、NHKでの放送が始まりました。

これが、現在のラジオ体操「第1」へとつながる、ラジオ体操の始まりです。

当時は、ラジオ体操(国民保健体操)を普及させるため、簡易保険を扱う全国の郵便局員が、ラジオ体操の振り付けを図解したパンフレットを持参して各地で講習会を開いたそうです。そして、1932(昭和7)年にはラジオ体操「第2」が、1939(昭和14)年には「第3」の放送が開始、時代とともに進化していきました。

郵便局員さんたちの努力の甲斐あって、ラジオの普及とともにラジオ体操は国民に浸透し、ラジオ体操の放送開始から10年後の1938(昭和13)年には、日本各地のラジオ体操の集会に、年間のべ1億5700万人も参加したそうです。…集客力、すごっ。

しかーーーし!

第二次世界大戦後の1946(昭和21)年。日本の占領政策を実施したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によりラジオ体操の放送が中止になりました。

大勢の人が曲に合わせて一斉に行うラジオ体操は、全体主義的だと捉えられたようです。

確かに、朝から多くの日本人が同じ動作をする光景は、外国の方からしたらちょっと異様に映るかもしれませんね。

そこで、中止された同じ年、これまでのラジオ体操とは異なる、2代目のラジオ体操(第1、第2、第3)を放送することに。

なかなかの執念です。

しかし、体操の動作が複雑で、ラジオの音声だけではわかりづらいことなどを理由に定着せず、この2代目のラジオ体操は、第1、第2、第3いずれも、1947(昭和22)年に放送が中止されました。

とうとう、日本からラジオ体操が消えてしまうのか…と思いきや…。

その後、ラジオ体操復活を望む国民の声が政府やNHKに数多く寄せられたため、老若男女を問わず誰でもできる、3代目となる新しいラジオ体操第1が考案され、1951(昭和26)年から放送が開始されました。

そして、この3代目が、わたしたちが知っている、現在のラジオ体操第1です。

ただ、3代目のラジオ体操は「第1」と昭和52年から放送を開始した「第2」のみでした。

つまり、今回注目する”幻”のラジオ体操「第3」とは、1946(昭和21)年4月14日~1947(昭和22)年8月31日のわずか1年半放送されただけの、2代目ラジオ体操の「第3」のことです。

でもまぁ、2代目ラジオ体操の「第1」と「第2」も同じく1年半放送されただけなので、幻といえば、幻だけど…(笑)。

ちなみに、3代目のラジオ体操になぜ「第3」がないのか、その理由については不明らしいです。初代および2代目のラジオ体操「第3」の普及率は、「第1」「第2」と比べ、けっこう低かったようなので、それが原因なのかも。…どうなんでしょうね。

さて、ここからが本題。80年ちかく前にわずか1年半だけ登場した2代目ラジオ体操の「第3」とは、いったいどんなラジオ体操だったのでしょう。

1年半だけ登場した幻のラジオ体操「第3」とは?実際にやってみた!

ラジオ体操の長い歴史の中で、幻と化していた、2代目ラジオ体操の「第3」ですが、2017年に龍谷大学の安西将也教授(社会学部 現代福祉学科)と井上辰樹教授(社会学部 コミュニティマネジメント学科)が文献や資料を参考に蘇らさせたそうです。

百聞は一見に如かずということで、YouTubeチャンネル『毎日体操ちゃんねる』を見ながら、一緒にやってみることに。

画像出典:YouTubeチャンネル『毎日体操ちゃんねる』

やばっ、楽しーーーい。疲れるけど(笑)。

なにより曲が好き。80年前に作られたものなので、音楽に昭和を感じます。

ちなみに、曲調はト長調。ト長調のイメージは活発、輝き、優美。色は空色や黄色のイメージなんだとか。

動きは、11種・16の躍動的な運動で構成され、テンポよく、体を大きく動かすイメージ。「第1」「第2」よりテンポが速く、2倍ハード。時間は3分くらいです。

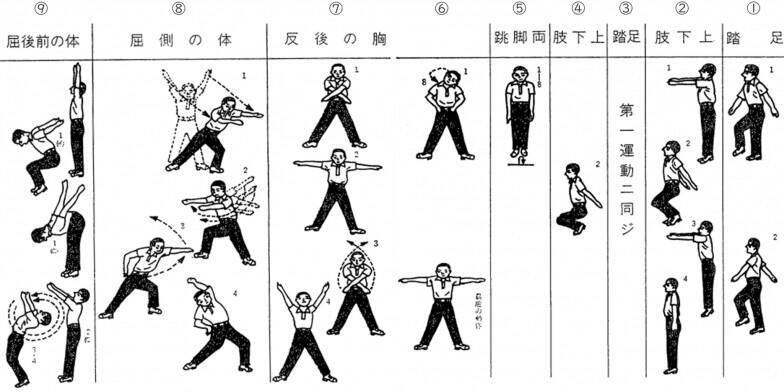

画像出典:『新しい朝が来た‐ラジオ体操50年の歩み-』(簡易保険加入者協会)

食と農の楽しさを伝えるWEBマガジン「Mog-lab」龍谷大学

図解を見るだけでも、大きな動きが要求されるのがわかりますよね(笑)。

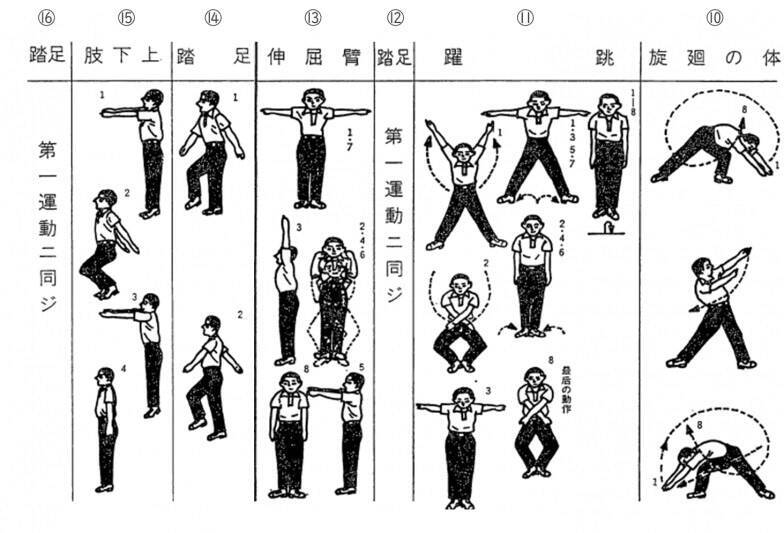

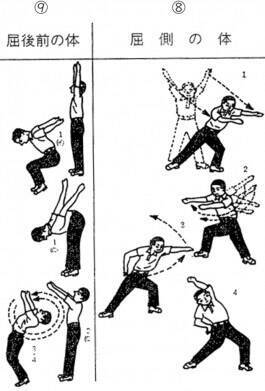

画像出典:『新しい朝が来た‐ラジオ体操50年の歩み-』(簡易保険加入者協会)

食と農の楽しさを伝えるWEBマガジン「Mog-lab」龍谷大学

両腕を大きく回転させて後ろにのけぞったり、深~く膝を曲げて屈伸したり、

高く飛び上がる大の字ジャンプもあるんですよ。

画像出典:YouTubeチャンネル『毎日体操ちゃんねる』

このように「第3」は、「第1」「第2」より運動強度(運動時の負荷やキツさに相当)が高く、有酸素運動も筋力トレーニングもバランスよく含まれているそうです。

ということで今回は、80年前の1年半だけ表舞台に登場した幻のラジオ体操「第3」について紹介しました。「第1」「第2」では、”物足りない”なんていう体力自慢の方にもおすすめの活発な体操でした。

ラジオ体操に初代と2代目があることも初耳で、それぞれ、どんな曲のどんな体操だったかも気になるところ。身近なラジオ体操ですが、知らないこともたくさんあって、けっこう奥が深いので、自由研究のテーマにしてもおもしろそうですよ。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)