当初計画していた2030年度末から2038年度末へと、開業が大幅延期となった北海道新幹線の新函館北斗―札幌間。しかも、国土交通省の有識者会議が国に提出した最終報告書では、ここからさらに数年単位で開業時期が遅れる可能性があることも触れている。

それでも延伸区間の工事はすでに始まっており、新設される延伸区間の新幹線停車駅についても同様だ。38年度末に開業できたとしてもまだずいぶん先のことだが、現在どの程度作業が進んでいるのか、各新駅の建設予定地を巡ってみることにした。

新駅は牧場地帯のど真ん中?

最初に訪れたのは、新函館北斗の次の停車駅となる新八雲駅(仮称)。特急停車駅でもある並行在来線の八雲駅は市街地にあるが、新八雲駅はここから約3km西。夏場の東京でこの距離を歩くのは厳しいが、取材に訪れた6月下旬の某日は曇り空で気温もそれほど高くなかった。近くに路線バスも走っていなかったため、歩いて向かうことにした。東京23区の約1.5倍の面積を持つ八雲町の人口は、わずか1万4349人(※5月末時点)。20分も歩くとすっかり郊外の景色に変わり、周囲には緑が広がる。

しかし、新幹線の高架橋や駅の建設用の足場が組み上がっており、大型のクレーンが何台もある。すぐ隣には酪農の畜舎のような建物もあって、コンセプトのままとはいえ、新幹線とのギャップを感じてしまう。

新八雲駅の周辺は「ヒグマ出没」の危険性も…

しかも、『ひぐまっぷ』という八雲町のヒグマ出没情報をチェックすると、新八雲駅の周辺に出没を示す印が多数入っているのを確認。北海道である以上、こうしたリスクが付きまとうのは仕方のないことだが、建設に従事する作業員にとってはいろんな意味で命懸けだ。その後、再び歩いて八雲駅に戻る途中、複数の住民に新八雲駅について尋ねてみたが、地元に新幹線が通ることに対しては概ね歓迎というスタンス。

たしかに、八雲町は大勢の旅行者が訪れるような場所ではなく、延伸開業後すべての新幹線が停車するとは考えにくい。地元は人口減少が進んでおり、住民の利用促進と観光客の誘致が今後の大きな課題になりそうだ。

長万部は延伸開業後の新たな特急始発駅に?

北海道新幹線の延伸開業後は、長万部が室蘭本線経由札幌行きの特急列車の始発駅となることが予想されている。沿線には洞爺湖や登別といった人気の温泉もあり、新幹線から在来線への乗り換え客が多くなりそうだ。

そんな長万部は今や各地で駅弁になっている『かにめし』発祥の地。駅構内で販売はされていないが、駅前の『かなや本店』で購入できる。私はここでかにめし弁当を購入し、次の電車を待つ間、駅の待合スペースで食べることに。

かにめし弁当を食べたのは久々だったが、ほぐしたカニ身と錦糸卵、椎茸煮、酢飯が絶妙なバランスで美味い。何度食べても飽きのこない味だ。延伸開業後は昔のように駅構内で駅弁を購入できるといいのだが……。

倶知安駅で外国人客の姿も

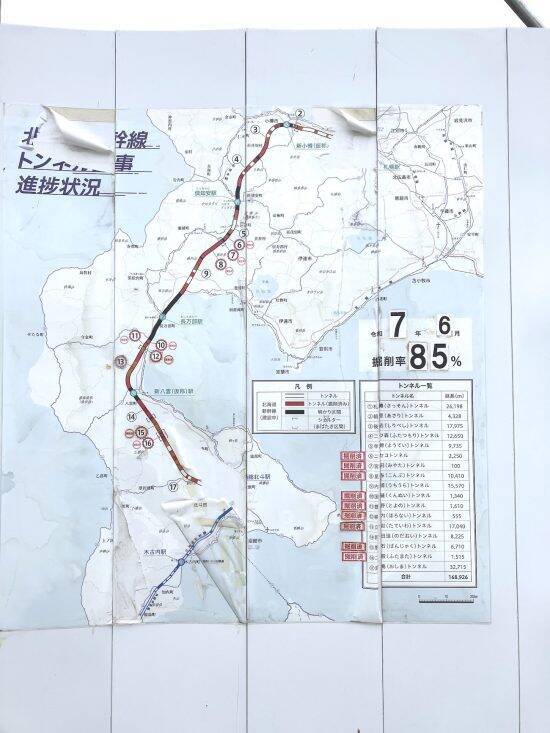

さらに駅の周辺を歩いていると、ある工事車両の出入口付近にトンネル工事の進捗状況を示す貼り紙を発見。

夏場はこの地域にとってはシーズンオフだが、それでも外国人の姿がチラホラ。まだ営業前の早い時間帯だったが飲食店の数も多く、北海道の田舎町らしからぬ活気を感じた。ニセコの外国人バブルはすでに弾けたとの一部報道もあったが、この調子なら新幹線開業後も多くのスキー客が訪れそうだ。

なお、駅の反対側にある公園『くとさんパーク』からは工事の様子や在来線ホームがよく見える。

小樽の町はずれにある新小樽駅

倶知安を離れ、在来線の終点・小樽で路線バスに乗り換えて訪れたのは新小樽駅(仮称)の建設現場。小樽駅から4kmほど南の山間の谷間に位置し、トンネルとトンネルに挟まれた場所に駅が設けられる。

高台の高架駅のため、立地的に駅のホームから小樽市街を一望できると期待している人もいるかもしれないが、目の前の高架橋が景観を遮ってしまうのがネックである。これがなければビュースポットになったかもしれないが……。

札幌には全長約1.3kmの屋根付き車両基地を建設中!

このままだと延伸区間の各駅とも開業よりかなり早い段階で駅舎は完成しそうな気もするが、その状態で何年も開業を待たなければいけないのはもったいない。中国の高速鉄道のように駅舎を造っても未開業のまま放置ということはないと思うが、とにかく1日も早い開業を願うばかりだ。

<TEXT/高島昌俊>

―[シリーズ・駅]―

【高島昌俊】

フリーライター。鉄道や飛行機をはじめ、旅モノ全般に広く精通。3度の世界一周経験を持ち、これまで訪問した国は50か国以上。現在は東京と北海道で二拠点生活を送る。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)