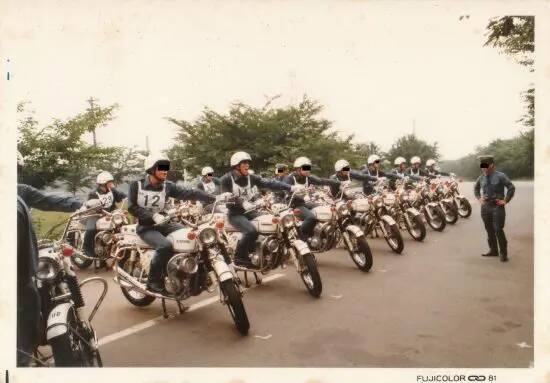

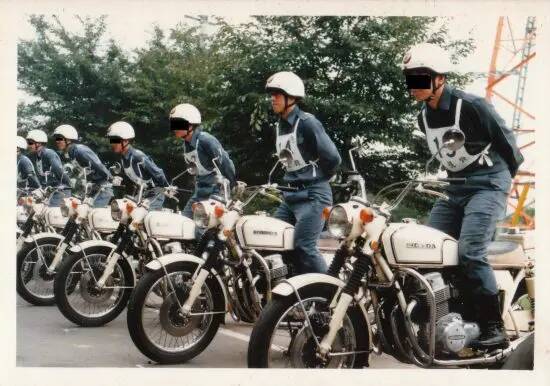

その歩みと実態を語ってくれたのが、洋吾さん(67歳)。警視庁で33年にわたり勤務し、そのうち22年間を白バイ隊員として過ごした。バイク好きが高じて警察官となった洋吾さんは、白バイ乗りという仕事の裏側には、「いつも『ノルマ』という現実がつきまとっていた」と語る。

バイクに夢中の青年時代。警察官を目指したのも「白バイに乗ってみたかった」から

1970年代、世は空前のバイクブームに沸いていた。ナナハンに代表される大型バイクが若者の憧れとなり、街や峠にライダーがあふれていた時代。洋吾さんもまた、バイクに魅了された若者の一人だった。しかし、「バイクに夢中で勉強はまるでダメでした」と振り返るように、大学受験にことごとく失敗。進路に迷い、あてもなく街をふらついていた時のことだ。

「偶然、白バイ隊員と女性警察官が一面を飾る警察官採用試験のポスターを目にしたんです。『この手があったか!』と思いました。ただただ白バイに乗ってみたい。

当時の警視庁は、今では考えられないほど“広き門”だった。警察官の仕事は元祖「3K(きつい・汚い・危険)」と呼ばれ、不人気職種の代表格だったからである。試験日当日には校門で机を広げ、飛び込み受験まで受け付けていた。会場には長髪やひげ、ジーパン姿など、受験生らしからぬ格好の者も少なくなかったという。

「健康で日本語が話せ、面接で急に思想の話でもしださない限り、バカでも入れると言われていました。ここも受からなかったら、いよいよ人間失格だとさえ思うほどでした」

結果は無事に合格。洋吾さんは晴れて警察官となる。しかし、警察官になればすぐに白バイに乗れるわけではない。警察学校を卒業後、まずは警察署に配属され、通常の業務にあたりながら選考に選ばれた者だけが年に二度行われる白バイ養成訓練に参加。厳しい試験を突破して初めて「白バイに乗る資格」が与えられるのだ。洋吾さんも2年間の交番勤務を経て、ようやく白バイ養成訓練に臨むことができたという。

その後、部署異動の関係でレスキューなどを行う機動隊に配属されるなど遠回りをしながら、1985年、念願の交通機動隊に配属される。警察官になってから6年9か月後のことだった。

「努力目標」は建前。ノルマに追われる日々

「白バイ隊員の評価は、交通違反を取り締った数で決まる。反則金や罰金は国の貴重な現金収入だからです。ノルマは存在しないとされていますが、『努力目標』という数値が設けられており、警察官特有の頭の固さ……いや、真面目さゆえに、実際はノルマ同然でした」

一件も取締りできていない状態を「グリコ」と呼び、「今日はまだグリコなのか」と叱責された。大阪・道頓堀のグリコ看板が両手を掲げる姿を“お手上げ”になぞらえた業界用語である。月末が近づくと、未達の小隊は夜勤明けで勤務終了間際である早朝に数を稼ぎに走った。

「街を走りながら違反者を探す『流し』と、特定の場所に張り込む『街頭監視』という二つの手法がありますが、効率がいいのはもちろん後者。

時には、ノルマ達成のために「本当に卑怯なやり方」も横行した。

「車両進入禁止のスクールゾーンで、バリケードを車両1台がやっと通れるぐらいわざと開けて車を進入させ、そこを取り締まるといった例もありました」

また、バイクに乗っている以上は、ノルマだけでなく事故のリスクもつきまとう。

「運転のプロである白バイ隊員といえども、事故は少なくありません。逃走を図る悪質な違反者との危険なカーチェイスも何度も経験しています。とはいえ、深追いは原則禁止。また、白バイが入れない狭い道に逃げ込まれると、それ以上は追えなくなります。もっとも、これを読んで『じゃあ狭い道に入れば逃げられる』なんて考えないでくださいね」

洋吾さん自身も、車にはねられた経験があるという。

「前方に違反者を見つけ、一瞬そちらに意識を取られた瞬間、横からドンと。8メートルも吹っ飛んでいたそうです。意識がもうろうとしつつも『バイクは大丈夫かな』と考えていたのは、我ながら呆れました(笑)」

取り締まり件数は「昇進」に直結

「評価の高い隊員ほど、『白バイは腕じゃない、口で乗るんだ』とよく言っていました。

時には議員や医師、有名人から権力をちらつかされ、「見逃せ」と圧力をかけられることもあった。さらには、同じ警察官を取り締まるようなことも珍しくなかったという。

「同僚が、警察署主催の講演会に向かう途中の有名アスリートを取り締まったことがありました。『もう二度と警察に協力しない』と激怒されたそうですが、それでも切符を切ったと。本人いわく『ノルマがヤバかったから』って(笑)」

もっと厄介だったのが、車に閉じこもり免許証を見せようとしない違反者だ。

「こうしたケースは通称『亀の子事案』と呼ばれ、最悪の場合は窓を割って身柄を引きずり出し、現行犯逮捕することまで認められています。ただ現場の感覚としては、逮捕の手続きに時間を取られてノルマが進まない。『亀の子事案』に限らず、手間ばかりかかってノルマ達成の妨げになる事案は“ハズレ”とされ、まとめて『クソ掴み』と呼ばれていました」

洋吾さんは「本来、悪質な違反者を逮捕するのは正しいことなのに、『クソ掴まされましたわ』という会話が日常茶飯事だった。本末転倒ですよね」と苦笑する。

白バイ隊員がここまでして取締り件数に躍起になるのは、単にノルマだからというだけではない。昇進にも直結していたからだ。

「実力社会の警察では、取締り件数が多い者ほど優遇され、時には不祥事さえ黙認されました。古い話ですが、1990年代初頭に流行し、援助交際の温床として問題視されていた出会い目的の有料電話サービス『ダイヤルQ2』を、あろうことか隊内の電話で利用していた班長がいたんです。本来なら即刻免職のはずが、取締り件数が圧倒的だったため、処分は班長の地位の剥奪と隊内での異動のみ。それどころか最終的には、同隊内で昇進までしていました」

勧奨退職、そしてバス運転手へ

2011年、53歳を迎えた洋吾氏は、自ら退職を決意した。「年を取って巡査部長にまでなったんですが、これ以上昇進すれば警部補になってしまう。そうなると白バイの現場から外れて、事務や管理ばかりになるんです。おかしな話だと思われるかもしれませんが、昔から『白バイを降りるときが警視庁を辞めるとき』と心に決めていました」

「昇進より白バイ愛」。その思いを貫いた洋吾さんは、制度上は「勧奨退職」という形で現役から退くことに。退職後の今は、バスドライバーとして働いているという。

「機動隊時代によく大型バスを運転していたので、再就職先はバスドライバーと決めていました。中途退職した警察官は潰しが効かないと言われ、再就職先は警備員か『ワッパ回し(ドライバー)』というのが昔からの定番ルートなんです」

最後に、白バイ隊員を縛り続けた「ノルマ」について、洋吾さんはこう結ぶ。

「今の警察はだいぶまともになり、昔のようなめちゃくちゃさはなくなってきています。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)