だが、このほど『「就職氷河期世代論」のウソ』を上梓した、雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏は、そのイメージに異議を唱える。

40~50代の年収激減は、氷河期世代だからなのか?

「『氷河期は大惨事で、今も熟年フリーターが多数、将来は生活保護が続出』のように、マスコミは煽りに煽るわけですよ。現実にそういう方はいますが、統計を見ればごく少数で、どの世代にいる。世代にかかわらず貧困対策で支援するべきで、もう“氷河期世代支援”は必要ないんです」

刊行にあわせて、著者・海老原氏と江夏幾多郎氏(神戸大学経済経営研究所 准教授)など有識者とのトークイベントが行われた。そのうち、収入についての対談をお届けする。

例えば、45~54歳・男性サラリーマンの実質平均年収は、2000年の718.6万円→2021年の647.7万円に、約71万円も激減している(※)。「氷河期世代だから」かと思いきや、35~44歳も約66万円減っているのだ。一体なぜなのか?

※『男女共同参画白書 令和5年版』より。国税庁「民間給与実態統計調査」を2000年の物価指数で補正

「定年延長」で、現役世代の給与が下げられた

海老原:「氷河期世代の人は、生涯にわたって低年収」というイメージも根強いですよね。確かに平均で見れば、氷河期世代が何パーセントか収入が低いのは事実ですが、あくまでグラデーションの範囲。それに、様々な社会変化を「なんでも氷河期のせい」にしがちなんですよ。

近藤絢子さん(東京大学社会科学研究所教授)が昨年書いた『就職氷河期世代』によると、2000年卒の大卒は、1984年卒より、卒業後20年間の年収が平均7%低いと。

また、同書では卒業後15年の年収をグラフ化していますが、バブル世代→前期氷河期世代→後期氷河期世代と、少しずつ下がってます。ところが、ポスト氷河期世代(2005~09年卒)は、就職が良かったのに、年収は低いままなんです。むしろ前期氷河期より低い。つまり景気だけの問題じゃないんですよ。

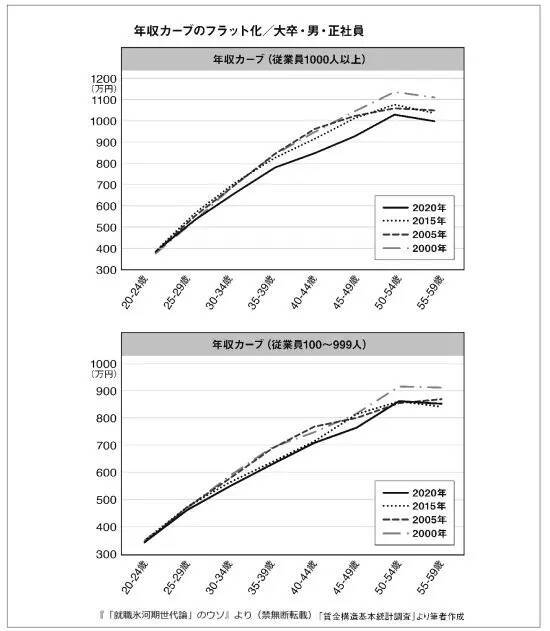

大きい要因は、給与制度が変わったことです。今回の本で、正社員の新卒~59歳までの年収カーブ(2000~2020年)を載せてますが、どの世代もきれいに少しずつ下がっている。理由は、「雇用延長」なんです。

60歳定年だったのが、65歳まで雇うことが、2000~2013年に徐々に義務化されました。そこで企業は給与原資をどうにかしなきゃ、ってことで現役世代の給与を下げたんです。定年延長で生涯賃金は上がるけど、現役世代の給与は下がる。

年功給は、働く人にとって幸せなのか

江夏:定年延長以外にもいくつか要因があり、その主なものの一つに、いわゆる「成果主義」があります。もともと日本の賃金は、労働者それぞれの右肩上がり傾向の強さを、人事評価で調整してきました。

江夏:「社員の生活の面倒を見るのは企業の義務だ」という前提が今もあるんでしょうね。年齢が上がるほど生活にお金がかかるから、年収も上げる。「生活の面倒を見てくれる企業の命令に、社員は従う義務がある」というような、労使の交換関係です。

海老原:それって、“男型社会”が基本にあるからだと、僕は思う。

江夏:そうなんです。

欧米の“右肩上がり給与”とは中身が違う

海老原:年齢と共に、食わせなきゃならない家族が増えるから、大黒柱の男の給与を増やしてやる、っていう話でしょ。でも、もし女性がもっと働きやすくなれば、結婚した瞬間に二馬力になって世帯年収2倍になるから、もう年功給なんて必要なくなるじゃないですか。年功給って、古い性別役割の残滓だと僕は思ってるんです。江夏:「いつでも、どこでも、なんでもやります」が一馬力の働き方だったので、二馬力にするとなると女性も男性も働き方を変えないといけませんよね。

ひとつ補足しておくと、給与が右肩上がりなのはどの国でもそうです。

海老原:いや、ちょっと待ってください。欧米も平均を取れば右肩上がりカーブだけど、その中身は全然違う。一部のエリートは年齢と共に年収4倍とかになって、それ以外の人は年収が横ばい。30代から、仕事の中身も給与もほとんど変わらない人が、たくさんいるじゃないですか。

江夏:そう。そうです。

海老原:日本企業も、そうしたらいいと思うんですよ。ずっと同じ仕事で、出世しなくてもいい、給与が上がらなくてもいい、という正社員のコースを作る。そうすれば、正社員同士の夫婦でも、育児や介護ができるでしょう。今の日本企業は、正社員なら全員出世を目指して頑張らなきゃいけない。

「週3日勤務の正社員」はなぜできない?

江夏:確かに、「企業にフルコミットできる人が世帯に2人」というのは、もう無理ですよね。家庭が立ちゆかなくなる。海老原:だから、女性が辞めてパートにならざるを得ないわけでしょう。氷河期世代で40~44歳で非正規就労の人のうち、実は85%が女性で、その大半が“主婦のパート”なんです。

今の正社員は週5日勤務ですけど、例えば週3日勤務の正社員にして、1.6倍の人数を採用するってどうですか? 給与は6割になったとしても、そういう働き方ってキラキラするじゃないですか?

でも,それぞれのクラスターの中は多様なわけです。「週3日勤務いいね、残りは自己研鑽や副業をしよう」と思う労働者と、「活動の幅が広い人に来てほしい」と思う企業が出会えばいい。

もっといろいろな人事制度が出てきてほしい

海老原:日本企業って、頭が固すぎませんか? 正社員で週3日勤務とか、残業一切ありませんとか、たとえ給与が安くても人気出ると思うけどなあ。例えば、僕が以前いたリクルートは、40年も前から日本型雇用なんて全然やってないじゃないですか。20代で課長とか、30代で役員とかになる人もいるけど、ダメだとパッと見切りをつけられて、誰も終身雇用なんて期待していない。それでうまくいってるのに、なぜ他社はマネしないんですかね?やってみればいいのに。

江夏:私も、やりたいのならやってみればいいのにとは思いますよ。うまくいかなかったら、その時考えたらいいわけで。

海老原:日本企業は、なぜ横並びで一生同じことやってるんだろう。

江夏:氷河期からどんどん話がそれてますが、大丈夫ですか?

雇用の不安定さや所得水準における氷河期世代の特徴は、だいぶ消えたけれども残っている。そのことと、日本の企業と労働者が、それぞれのやりたいことをもっと追求する余地があったことは、相関しているのかもしれません。

氷河期世代をめぐる誤解の数々

対談と同書では、この他にも・氷河期世代の大卒無業・フリーターは、35歳頃までに大半が正社員に就職している。特に大卒男性は、正社員の約5割が「大企業・官公庁・団体」に勤務。

・氷河期世代はもらえる年金額が少ない、というイメージは誤りで、バブル世代とほぼ同額。

などなど意外な実像が明らかにされる。

また、薄く広く損をした氷河期世代に「政府が105万円を配る仕組み」を、海老原氏が提案している。

【海老原嗣生(えびはら・つぐお)】

雇用ジャーナリスト。サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。

<文/日刊SPA!編集部>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)