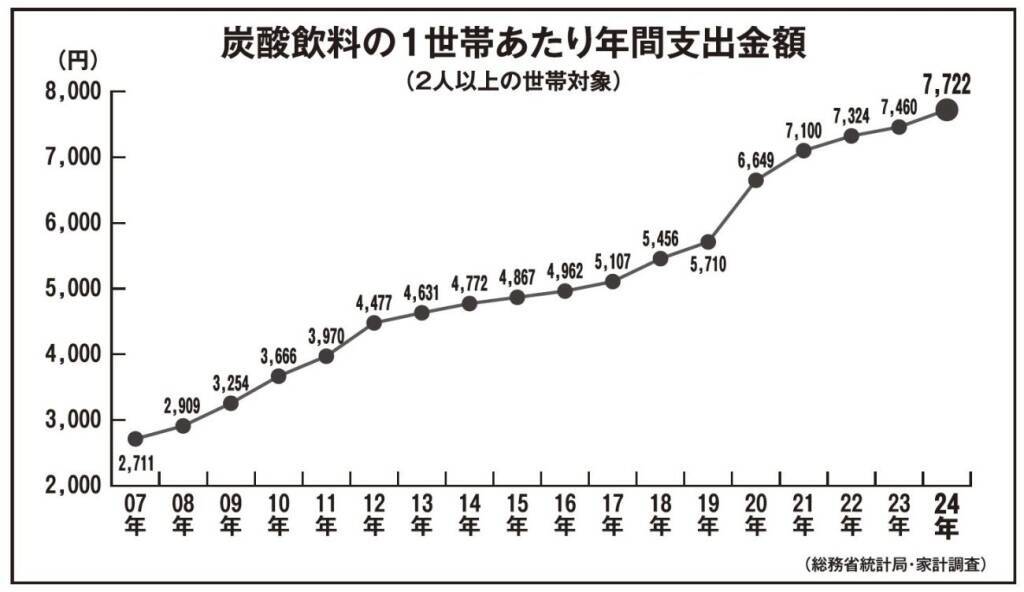

緑茶や水など、無糖飲料が主流になってきている日本で、炭酸飲料が存在感を増している。総務省の家計調査では、二人以上世帯の年間支出額が18年連続で増加。

清涼飲料各社は、Z世代の感性や生活文脈に対応した提案を強化している。日本コカ・コーラは「夢中全開。」をテーマに、若者の情熱や自己肯定感に寄り添うプロモーションを展開。SNSや音楽イベントと連動し、「いまこの瞬間を夢中になって楽しむ体験」を提案している。2025年2月に東京・渋谷で開催したイベント「瓶コーク横丁」では、2週間で約3万人を動員。「コカ・コーラ ゼロ」の売上は通常期比20倍となり、ブランドとの接点づくりが購買にも波及している。

アサヒ飲料の「三ツ矢サイダー」は、“澄みきる瞬間。”というキーメッセージを掲げ、夏祭りをテーマにした店舗施策やスマホ連動の体験施策など、140年を超える伝統ブランドの鮮度アップを図る。若年層との新たな接点をつくり、情緒価値を伝えるコミュニケーションを重視している。

高校生に寄り添い続ける大塚食品の「マッチ」は、“青春ボーナスタイム”をキーワードに、部活後や放課後のリフレッシュに焦点を当てたWEB動画を展開。

一方、健康感に着眼したブランドも支持されている。サントリー食品インターナショナルの「ペプシ〈生〉BIG ZERO」は、“豪快に飲めるゼロコーラ”という価値観を提示する。堂々と飲めるゼロ系として、昨年のリニューアル以降需要が拡大。「同 LEMON」の投入により、果汁炭酸ユーザーも取り込みながら、ゼロ市場に新たな選択肢をもたらしている。

キリンビバレッジの「メッツ プラス レモンスカッシュ」は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能性表示食品。ゼロカロリーながら、爽快感のあるレモン風味で健康志向とおいしさの両立を図っている。パッケージは視覚的な爽快感を強調し、新たな飲用習慣を提案している。

ポッカサッポロフード&ビバレッジの「キレートレモン」は、来年ブランド誕生25周年を迎えるロングセラー。今年は「心・美・体の輝きをサポートする体感飲料」として再定義した。春にリニューアルした「キレートレモン Wレモン」は、レモン2個分の果汁やクエン酸3000mg、ビタミンC1000mgを配合。CMでは気持ちの切り替えを後押しする情緒価値を発信している。

飲料各社の取り組みに共通するのは、炭酸飲料を単なる嗜好品ではなく、炭酸だからこそ提供できる価値をそれぞれのブランドが掘り下げていることだ。

日本では、無糖飲料の構成比が50%を超えるなど、炭酸など有糖飲料中心の海外市場とは飲料のラインアップが異なる。その中で、炭酸飲料の生産量は全体の16.5%と、茶系飲料(23.9%)、ミネラルウォーター類(21.3%)を下回っている。だが、2024年の炭酸飲料の販売金額は、8790億円(前年比110.5%、全国清涼飲料連合会調べ)と、市場は成長を続けている。

その背景には、炭酸でしか満たせない爽快感、健康志向に応える機能性製品、若年層との共感型コミュニケーションといった多面的な価値提案がある。炭酸飲料は、自らの特性を武器に、世代を超えて〝前向きな気分をつくる飲み物〟として、その領域を広げている。

一方で、海外では砂糖税の導入など、甘味料を含む清涼飲料に対する規制や課税の動きが進んでいる。健康志向がさらに進むなかで、炭酸飲料が今後も選ばれ続けるためには、単なる嗜好品ではなく、炭酸ならではの価値を社会に向けて発信することが求められる。

日本でも炭酸飲料の多面的な魅力を磨き続けることが、持続的な成長の鍵となる。

![日清食品 ラーメン山岡家 醤油ラーメン [濃厚豚骨スープの旨みが広がる] カップ麺 117g ×12個](https://m.media-amazon.com/images/I/51YlvYcaKyL._SL500_.jpg)