◆伝統と革新で未来を拓く

明治屋は2025年に創業140周年を迎えた。9代目の磯野太市郎氏はコロナ禍の2021年に社長に就任し、大幅な組織改革に着手。多角的事業を生かし、老舗ブランド経営を推し進めている。

――明治屋について教えてください。

当社は1885年に横浜で創業しました。食料品を船舶に納入するシップチャンドラー業に始まり、食料品や酒類の小売・製造販売、輸出入の分野へと事業領域を広げ、発展してきました。時代は流れても、創業精神のフロンティア・スピリットは社内に息づいており、当社の経営理念“いつも いちばん いいものを”へと受け継がれています。

おかげさまで2025年に創業140年を迎えました。10年後の150周年へ向け、今年は改めてインナーブランディングを強化しています。従業員向けに当社の歴史をまとめた動画を作り、従業員とそのご家族向けに東京・京橋の本社ビルでイベントを開きました。

――京橋ビルにも歴史を感じます。

京橋ビルは1933年に建てられました。地下鉄銀座線京橋駅と一体で建設された国内最古の民間建造物として、中央区指定有形文化財の第1号になりました。

明治屋のアルファベット表記「MEIDI-YA」は、外国の方にも読みやすいように「JI」ではなく「DI」を選びました。このような一面は当社の長い歴史があってこそのストーリーです。

◆多角的事業を強みに

――現在の事業体制と売上高を教えてください。

2005年に卸売事業を明治屋から分離し、三菱商事との合弁会社・明治屋商事へ移しました。現在は、「小売事業本部」「商品事業本部」「海上事業本部」「チェスタートン事業本部」「不動産事業本部」の5本部体制としています。

2024年度(2月期)の売上高は、前年比2%増の307億円でした。就任初年度の21年度比では11%増となります。これまでは事業部ごとに縦割り色の強い組織でしたが、意識的に各事業本部の連携を進めてきました。今後はさらに、明治屋全体でシナジー効果を発揮していきます。

――どのように取り組んでいきますか。

2023年から27年を対象とする5カ年の中期経営計画を立てました。事業構造の変革と安定的な収益基盤の構築に取り組んでいきます。社長就任時から掲げている3つのスローガン「シームレス」「スピード」「チャレンジ」のもと、各事業のポジショニングを再構築していきます。

祖業の海上事業本部は、明治屋のシンボルとして更に輝かせたいと考えています。

商品事業本部の国内商品におけるジャムの売り上げは、約50%を占めています。したがって、まずは明治屋を象徴するジャム事業の活性化を図ります。今年は主力ブランドの「果実実感ジャム」シリーズを全面的に刷新しました。従来品よりも甘さを抑えて果実のおいしさを引き出し、お客様の嗜好の変化に応えます。

当社は1911年にジャムを発売してから、ジャムを起点とする西洋スタイルの朝食文化の普及と発展に貢献してきました。100年以上ジャムを作り続けてきた背景を含めて、当社のジャム商品の魅力を発信していきます。

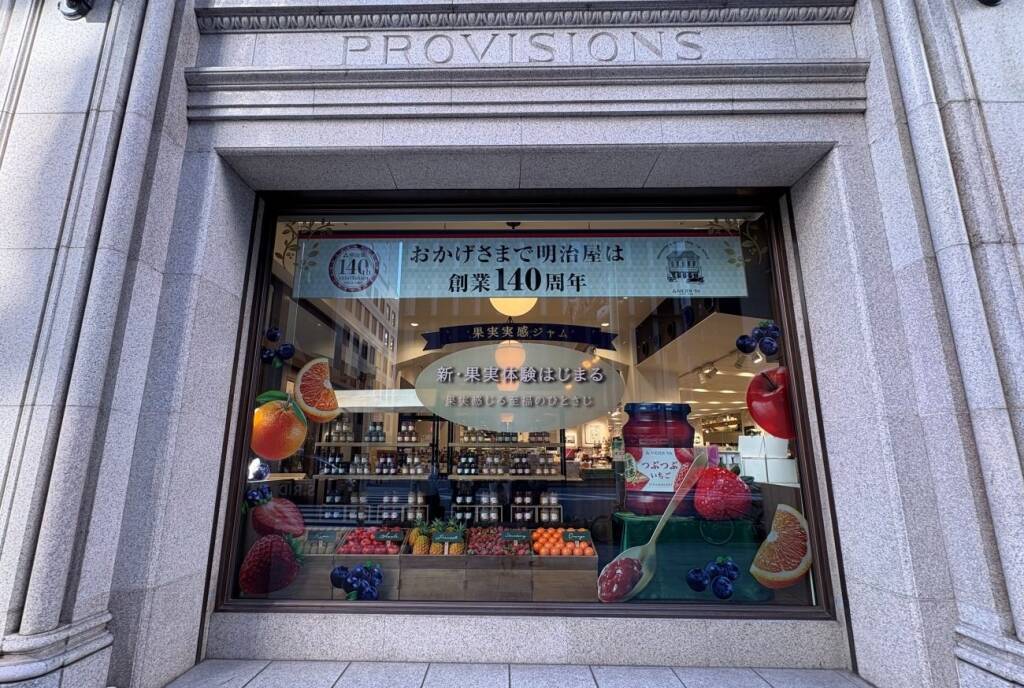

京橋ストアーでは大通りに面したガラスを広告に見立て、「果実実感ジャム」を装飾しています。店内には複数箇所に商品を陳列し、視認性を高めています。このように商品と売り場が一体となってプロモーションを展開できるのは当社の強みです。

――一方で、日本のジャム市場は緩やかな減少傾向が続いています。そうした現状をどのように受けとめ、対応していきますか。

当社のジャム商品はロングセラーということもあり、固定のお客様に支えていただいています。しかしながら少子高齢化を見据えると、他のロングセラー商品と同様に、次世代ユーザーの育成は喫緊の課題です。

これほど食文化が豊かになっても、日本の朝食喫食率は低くなっています。そのような社会課題に対し、ジャムを通じた朝食喫食の習慣化を促す提案を2025年秋以降に始めます。大学の食堂等に「果実実感ジャム」を提案し、メニュー化してもらう産学連携の取り組みです。この活動を通して、若年層のジャムの喫食機会をつくりたいと考えています。

新たな食べ方の提案にも力を注ぎます。ジャムはパンやヨーグルトのお供というイメージが定着していますが、食シーンを広げることで消費量の拡大につなげます。

――輸入酒類については。

当社は宮内省御用達制度が始まる前の1888年から宮内省に「ぶどう酒」の納入を始めており、1908年ごろにはボルドーのワイン商ジェ・ジェ・モルチェとの取引を活発化させました。こういった歴史と背景もあり、今後のワイン事業においてもフランス・ボルドーワインは重要な位置付けにあると考えています。

近年では消費者の節約志向が高まっていますが、価格訴求型のワインでは大手メーカーにはかないません。

◆質の高い生鮮三品を取りそろえ、来店を誘致

――小売事業本部の展開は。

国内の人口は減っていきますが、買い場は増えています。ECも広がっています。しかしながら当社では人と人の対面によって生まれるホスピタリティを重視しています。そのためには従業員の確保が大切です。

現中計の中で、人財育成を重要事項に挙げています。これまで人事評価は全社共通でしたが、事業本部ごとに評価制度を改め、組織の在り方を変えていきました。ワークライフバランスを重視し、働きがいのある職場になるよう従業員のモチベーションを高めていきたいと考えています。

コロナ禍を機にネットスーパー事業も立ち上げました。Uber Eats様やmenu様との協業で、利便性を向上させています。

店舗については生鮮三品を取り扱う総合スーパーの新店を都内・城南エリアを中心に出店します。

――城南エリアを強化するねらいは。

今後も人口が増えるエリアであること、そして昨年春に出店した麻布台ストアーが好調に推移しており、城南エリアのポテンシャルの高さを実感したことが理由です。周辺に競合店があるにもかかわらず順調です。コロナを機に、お客様の行動範囲が狭まったことも影響しているようです。

明治屋は高級スーパーと言っていただくことが多いのですが、当社としては高品質でクオリティの高いスーパーをめざしています。品質の違いがよくわかるのは生鮮で、当社の強みだと認識しています。

◆シンガポールで海外事業のビジネスモデルを構築

――海外事業ではシンガポールへ進出していますね。

1978年にシンガポール駐在員事務所を開設し、現在3店舗を展開しています。総合スーパーが2店、日本産の酒類に特化した店が1店です。売り上げの中心は日本酒ですが、ウイスキーもよく売れています。

シンガポールから日本には年間約70万人が訪れており、日本の食文化に対する関心は高いようです。

――他の国へ進出する予定はありますか。

シンガポールは国としても成長しており、物価高やインフレの影響がみられます。まずは、それに耐えうるビジネスモデルを再構築したいと考えています。国内と同様に生鮮三品を軸に強化します。

シンガポールのフリーポート(関税がかからない区画)は、ビジネス的にも魅力があります。三温度帯(常温・低温・冷凍)の管理と物流網を整えることで、越境ECにもビジネスチャンスがありそうです。リアル、ECどちらも見据えて取り組んでいきたいと考えています。

――今後の目標は。

次の150周年へ向けて現中計で取り組んでいることを着実に進め、具現化していきます。商品やサービスを通し、お客様へ期待以上の感動を届けていけるよう、時代の変化をふまえながら今後も挑戦を続けます。

【プロフィール】

![日清食品 ラーメン山岡家 醤油ラーメン [濃厚豚骨スープの旨みが広がる] カップ麺 117g ×12個](https://m.media-amazon.com/images/I/51YlvYcaKyL._SL500_.jpg)