トヨタが頼った謎のAI半導体メーカー──。2017年に某有名経済紙で付けられた見出しです。

(執筆:平岡 乾)

「謎企業」にSNS界が沸いた

2017年、「謎のAI半導体メーカー」との表題に対しては、SNSでも話題になりました。「経済紙の記者は不勉強なのか?」「いや、注目を集めるための『釣り』見出しではないか?」「記者ではなく、見出しを付ける担当者が知らなかったからか」といった推測がされました。

確かにある程度ビジネスに詳しい人であれば、すでにエヌビディアは「知らないでは済まされない」ほどの有力企業。とはいえ、さらに針を昔に戻して2010年ごろとなると、エヌビディアの一般知名度は決して高くはありませんでした。

創業からしばらくの間、エヌビディアの半導体の主な用途はゲームでした。ちなみに、創業間もない1990年代半ば、エヌビディアが経営危機に見舞われた際、ゲーム会社大手のセガに救われたという逸話が残っています(*1)

1990年代後半から2000年ごろにかけて、ゲームではかつての「ドット絵」の2次元映像から、3次元(3D)空間の物体(ポリゴン)を描写するグラフィックへと進化していました。

3Dグラフィックでは膨大な計算処理が必要です。その一方で、処理そのものは足し算や掛け算のようなシンプルな計算です。そこで3Dグラフィック向けに同時かつ並列で処理することに特化したのが「GPU(グラフィック処理ユニット)」です(*2)。

パソコンにはインテルなどが手がける「CPU」が搭載されています。ゲーミングPCには、CPUに加えて「グラフィックボード」(グラボ)が搭載されています。グラボには「GPU」というグラフィックに特化した半導体チップが載っています。

ゲーミングPCは、2010年代は10万~45万円程度、物価が高騰した2022年以降は15万~100万円もします。比較的高性能で知られるソニーのゲーム機「PlayStation®」のような、「コンソール」と呼ばれるゲーム機の本体価格よりも、2~10倍強も高い価格です。

それでも、現実と見まがうようなリアルな描写で、かつ滑らかな映像を堪能したいという人は、高価なゲーミングPCを選びました。

このゲーミングPCの需要は着実に成長を遂げ、ソニーが2013年末にPlayStation®4を発売した際には、明らかにゲーミングPCを競合として意識していたほどです。

ゲーム愛好家やコンピューター業界の一部の人々の間に限られていたとはいえ、エヌビディアはすでにその市場で圧倒的なポジションを占める、いわば「ニッチトップ」企業になっていたのです。

世界を震撼させた「ネコ論文」

2012年、伝説の論文が世に出ました。「キャットペーパー」と呼ばれる、グーグルが発表した論文です。グーグルの研究チームが、今ではおなじみのディープラーニング(深層学習)という手法を使い、コンピューターに猫を認識させたという内容です。

人間なら、猫を識別するくらいは朝飯前。ところが、「ふわふわした体」「ピンと立った耳」いわゆる「猫目」といった人間の感覚による識別は、コンピューター(AI)にとっては苦手でした。

それを克服したグーグルのアプローチというと、半導体の進化という果実をフルに絞るという発想でした。

具体的にはYouTubeなどにある大量の猫画像データ、今でいうところのビッグデータを使って学習させます。しかも、ルールや原理ではなく、統計/確率的なアプローチで猫を認識させました。半導体の処理能力と大量のデータを生かして、半ば力づくでAIに学習させたのです。この論文を機にAI開発は、ルールではなく、統計/確率のアプローチへと大きくシフトしていきました。

興味深い逸話があります。

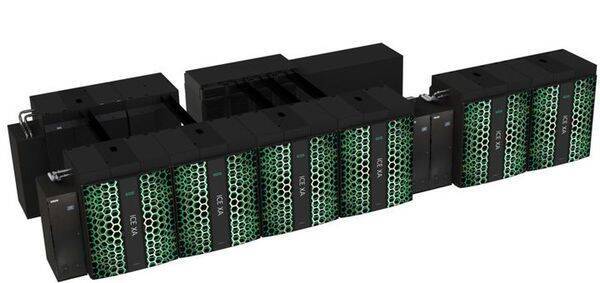

実は、世界に先駆けてGPUを次世代コンピューターの原動力に活用したのは日本です。東京工業大学(現東京科学大学)が2008年に自前のスーパーコンピューター(スパコン)「TSUBAME」にGPUを導入。世界で初めてGPU駆動型のスパコンとして運用しました。併せてGPU向けのプログラミングの授業も始めました。

その際、エヌビディア創業者のジェンスン・フアンも東工大キャンパスを訪れ、「エンジニアの未来を語ろう」と題した講演をしたそうです(*3)。

ポリゴンからAI、IoT、暗号資産まで

2010年代半ばに差しかかると、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT(モノのインターネット)といった概念が広がってきました。

世の中のあらゆる現象をデータ化し、クラウド(データセンター)で解析して価値を生み出そうとする機運が高まった時期でもありました。

半導体や通信の技術進化という恩恵を受けて、コンピューターの中での計算にとどまらず、リアル領域にもデジタル技術を広げる試みです。

リアルな領域といえば、日本が得意とする領域です。トヨタ自動車、建設機械のコマツ、産業ロボットのファナックなど、その業界のトップ各社がエヌビディアと連携するようになりました。かくして、エヌビディアは日本でも脚光を集め、今をときめく企業となりました。

こうして「トヨタが頼る」ようになった2017年ごろには、半導体業界売上高ランキングで10位以下のエヌビディアが、半導体業界、いや経済界全体で見ても最も注目される企業の一社となったのです。

その後もエヌビディアの注目度は、上がることはあっても下がることはありませんでした。

例えば、仮想通貨/暗号資産に注目が集まった際、「マイニング」という処理に向いていたのもGPUでした。コンピューター上に仮想空間を描く「メタバース」が流行となった際にも、そして2022年にいよいよ生成AIが話題になったときも、注目されたのはGPUとエヌビディアがありました。

過去10年ほど、デジタル領域のトレンドには、ほぼ必ずGPUが関わってきます。業界の主役は、コンピューターの頭脳に相当するCPUのインテルから、同時並列的な処理を得意とするGPUとそれに特化したエヌビディアへと、交代したのです。

ビジネス教材としての「エヌビディア無双」

GPU市場ではエヌビディアのシェアは9割以上と、ほぼ独占状態です。AMDという一応の競合企業はいるものの、GPU性能だけをとってもエヌビディアに一日の長があります。

加えて、エヌビディアはいわゆる「プラットフォーマー」としての顔も持ちます。それは「CUDA」と呼ばれる、同社が提供する開発の基盤です。研究者や開発者は長年、CUDAの開発環境に慣れ親しんできました。

いわば「業界標準」であるため、他の開発環境に切り替えるには負担が大きくなります。経済学的にスイッチングコストと呼ばれます。パソコンやスマートフォンの「OS」と同様、一度覇権を握ると、簡単には切り替えられにくいという圧倒的な優位性を獲得できるのです。

対抗馬としては、近年では「ハイパースケーラー」と呼ばれ、クラウド事業の大手であるアマゾンやマイクロソフト、グーグルのほか、AIやメタバースに注力するメタが、ブロードコムという米半導体メーカーとの共同でカスタムAI半導体の開発に力を入れています。

このような「内製化」の動きに加え、先述のAMDは2025年に入り、低価格&技術無償開放という大胆な攻勢に打って出ています。こうした対抗軸によってエヌビディア王国の優位性は崩れるのか...今はまだ、未知の部分を多く残しています。

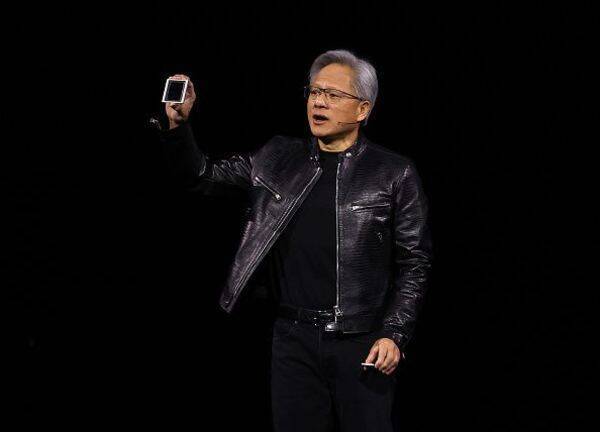

なお近年は、エヌビディアという組織の特徴や、ジェンスン・フアンという創業者のリーダーシップなど組織論の観点からも注目が集まっています。

フアン氏は、1on1ミーティングをしないことで知られています。

なんとフアン氏には60人もの直下の部下がおり、現場のメンバーともやり取りすることもある、超フラット組織を心掛けています。また、業績が良くてもリストラ(人員削減)を繰り返す、米国のIT企業とは対照的に、エヌビディアは人員削減をしないことで知られています。

その代わりにモーレツに働くことを求め、株式報酬を含めて莫大(ばくだい)な社員還元で報います。まるで、終身雇用の下でモーレツに働いて成長してきた高度経済成長期の日本企業と、ストックオプションを含めて大きなリターンで報いる米国企業、双方の特徴を足し合わせたハイブリッド企業のようです。

参考文献

*1:破綻寸前のNVIDIAを救ったセガの入交副社長 日経クロステック

*2:GPUとは何か?GPUがなぜAIの学習・推論に有効なのか TELESCOPE Magazine

*3:東工大、世界初のGPU採用スパコンに進化した「TSUBAME 1.2」を解説 ~NVIDIA CEOフアン氏は特別講演を実施 PC Watch

(トウシル編集チーム)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)