国内市場では、日経平均・TOPIXが最高値を更新しました。ポスト石破を選ぶ自民党総裁選が「政策の変化期待」を高め、相場を押し上げるエンジンとなっています。

日経平均は再び最高値を更新:「脱デフレ」と「成長期待」がエンジン

国内市場では、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)が昨年に続き今年8月にも最高値を更新しました。デフレ脱却(物価上昇)を主因とする名目国内総生産(GDP)拡大(4-6月期は年率633.3兆円)、トランプ関税交渉の決着(関税率24%→15%)、ナスダック総合指数主導の米国株高基調に続き、今週は石破茂総理辞任表明を受けた政策変化期待が「V字型相場」を支えてきました(図表1)。

図表1:日経平均は幾度の調整を乗り越え10年で2.3倍に成長してきた

相場を動かすのは「景気」の「気」と言われます。与党自民党は昨年秋から衆院選・都議選・参院選で連敗し閉塞(へいそく)感が漂っていましたが、石破総理が7日、辞任表明したことで、総裁選に向けて経済政策の変化期待が急浮上。10日の日経平均は3週ぶりに最高値を更新しました。

自民党総務会は9日に国会議員票とそれと同数の党員・党友票の合計を競う「フルスペック方式」の総裁選実施を決定。「解党的出直し」を打ち出す中、政局が本格始動しました。総裁選管理委員会は選挙の告示を9月22日(月)、投開票は10月4日(土)と決めました。

次期総理は誰?三つのシナリオで株式市場を予想

図表2は「政局シナリオ別の相場見通し」を整理した一覧です。12日午前時点で、総裁選に立候補を正式表明したのは茂木敏充前幹事長と小林鷹之元経済安保相のみです。それぞれの有力候補者は、立候補に必要な党所属国会議員20人の推薦を確保することが必要です。

一覧表に記載した「次期総理(予想)」と「経済政策の方向性(予想)」は、各種報道や観測に基づく参考情報です。そして、自民党総裁選後の解散総選挙の有無と与野党連携の動き次第で株式市場の評価が変わる可能性にも注目です。

図表2:政局シナリオ別相場予想:与野党連携次第で日本株は一段高も

(注:図表2で示したシナリオ一覧は、あくまで「株式市場へのインパクト(好影響)が高い」と考えられる順番に並べたもので、当選確率(可能性)の高い順番ではありません)

10月4日の総裁選にかけての焦点は、誰が「新総裁(首相候補)」に選ばれ、どのような政権構想を打ち出し、どの野党と組むか。これ次第で国内株式市場の「一段高」か「上値限定」かが決まりそうです。

一部報道では「本命・小泉進次郎、対抗・高市早苗」「小泉氏と高市氏の一騎打ち」などと伝えられています。

図表2のシナリオAでは「日本初の女性総理」を目指す保守派の高市早苗前経済安全保障担当相が「財政拡張(リフレ策)」と「経済成長戦略」を軸にした政策を訴えて当選する場合、「アベノミクスの再来期待」(昨年秋の総裁選で高市氏は自らの政策を「サナエノミクス」と呼びました)で株式市場の株価収益率(PER)が切り上がる可能性があります。

政策が似ている国民民主党との連携で玉木雄一郎氏を財務大臣に指名し積極財政を打ち出す可能性も。

一方、シナリオB(小泉進次郎農水相が当選)なら日本維新の会と連携して規制改革や大阪副都心構想を推進する展開が有力ですが、財政政策に不透明感は否めません。「財政拡張」や「成長戦略」に重点を置くとの見方が強いシナリオAがシナリオBよりも「株式相場の一段高」に分がありそうです。

加えて、総裁選や解散総選挙の過程では「対米交渉でトランプ大統領と渡り合える政治家としての胆力や外交能力」も焦点となります。メディアでの公開討論会や政策議論を通じて政治能力の優劣や日本のリーダーとしての資質が試され支持率の変化に影響を与える可能性があります。

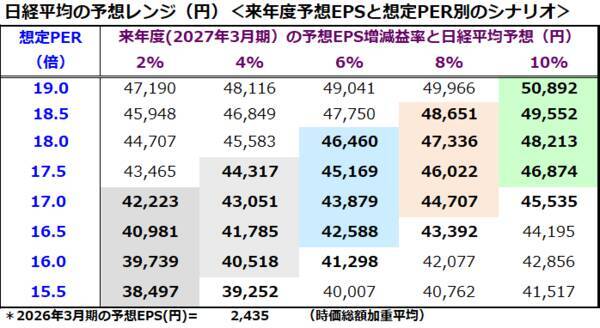

今後1年の日経平均予想:来年度業績と想定PERで探る

足元の相場は、本年度(2026年3月期)の業績がトランプ関税と為替(円高)の影響で最終減益なのは相当程度織り込み済み。相場には「常にForward Looking(先読みする)」と呼ばれる特性があり、年末にかけては来年度(2027年3月期)の増益転換に目を向ける見込みです。

図表3は、日経平均ベースの来年度予想1株当たり利益(EPS/時価総額加重平均)と想定PERの積で試算した「今後1年程度の日経平均のレンジ予想」を示します。「来年度の増益転換予想」と新政権による経済政策の変化(チェンジ=Change)期待が投資家心理を改善させる(PERは拡大する)と、日経平均は年内に4万5千円を突破し、来年(2026年)中には「5万円」を目指す動きも視野に入ってきそうです。

とは言うものの、外部環境(米国株価や為替)の変動を受けた市場需給の短期的な悪化に応じた想定PERの縮小は株価形成に影響を与えるリスク(相場のブレ)は想定しておきたいところです。

図表3:日経平均の今後1年想定レンジ(予想EPS×想定PER)を試算

日経平均の予想PER(時価総額加重平均)は2012年以降2025年9月10日までの算術平均で15.2倍(平均±1σ(標準偏差)=12.4~18.1倍)でした。そうした中、2013年の強気相場(アベノミクス相場)では4月25日に予想PERが23.41倍まで拡張しました。市場参加者の「デフレ脱却期待」がPERを押し上げた一例として記録にも記憶にも残っています。

直近の予想PER(本年度の業績に基づく)は17.97倍です(9月10日時点)。10月4日に明らかとなる自民党・新総裁(総理候補)の財政政策・成長戦略、その後の野党との「多党連携」に伴う経済政策合意次第で、PERが切り上がり日経平均の上値余地が拡大することを期待したいと思います。

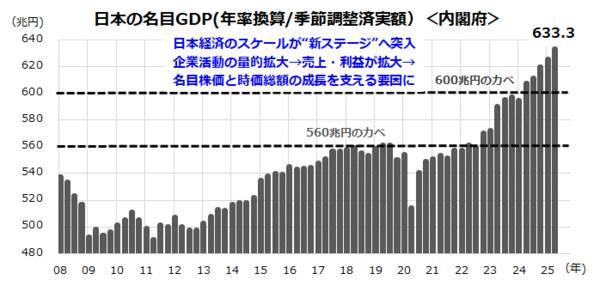

日本の名目GDPが新たな成長ステージに入ったトレンド

内閣府が8月15日に発表したGDP統計では実質成長率が5四半期連続でプラス、名目GDPは年率換算で633.3兆円と史上最高水準を記録しました。あいにく物価上昇は家計に逆風ですが、名目金額で示される企業収益(売上高や利益総額)・株価には概して追い風です。

「株式リターンはインフレを上回る」(In the long run, stocks outpace inflation)との米国市場の格言がいよいよ日本市場でも現実味を帯びてきました。

図表4が示す通り、かつての「560兆円のカベ」や「600兆円のカベ」を超えた日本の名目GDPは新しいステージに入りつつあります。国際通貨基金(IMF)の見通し(本年4月更新)によると、2030年に日本の名目GDPは4.995兆ドル(=約749兆円/1ドル=150円を想定)に達すると予測。

昨年秋の衆院選と今年7月の参院選で躍進した国民民主党が掲げる「新・3本の矢(手取りを増やす、投資を増やす、教育・科学技術予算を増やす)」は若者・現役世代を中心に支持を集め、同党の目標である「今後10年で名目GDP1,000兆円、税収120兆円を目指す」との構想が注目されています。

上場企業の株価純資産倍率(PBR)、資本効率(株主資本利益率)、ガバナンス(経営統治)の向上や人工知能(AI)利活用による生産性向上などミクロ面の業績改善傾向に加え、今秋は自民党新総裁のリーダーシップと与野党連携の方向性が「日本経済の成長期待」(マクロ面の改善)を市場参加者、特に海外投資家に印象づけるかどうかを見極める動きとなるでしょう。

図表4:日本の名目GDPは新しいステージで成長を続けるか

(香川 睦)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)