ANAが導入したことでも知られる3発ジェット旅客機ロッキードL-1011「トライスター」は、どのようなモデルだったのでしょうか。特徴的なデザインとは裏腹に、軍用機の名門のテクノロジーが詰まったその中身を見ていきます。

ANA(全日空)が初となる国際線の定期便として1986(昭和61)年に開設したのが成田~グアム線。この初便を担当したのが、3発ジェット旅客機であるロッキードL-1011「トライスター」でした。ANAにとっては色々なじみ深い同機ですが、もしかしたら実機を見たことのない……という方も多くなってしまったのかもしれません。

筆者(種山雅夫、元航空科学博物館展示部長 学芸員)の主観でいえば、旅客機史上もっとも美しいデザインと信じており、とくに離陸時に斜め前から機首が上がったときの美しさは、よだれが出るほどです。どのような旅客機だったのでしょうか。

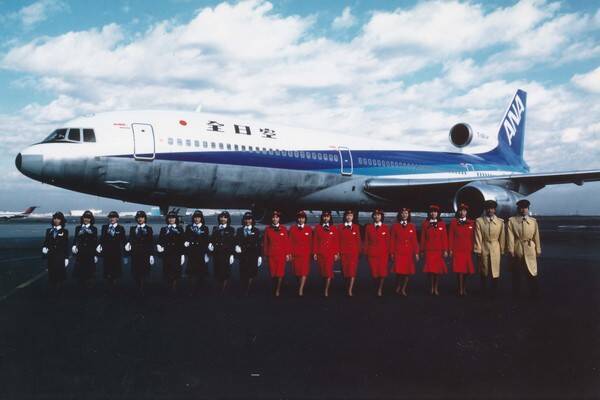

ANAのロッキードL1011「トライスター」(画像:ANA)。

「トライスター」のデビューは1972(昭和47)年ですが、それ以前のロッキード社では、実は旅客機分野において、ジェット機より、プロペラ推進のターボプロップ機が燃費もよく売れると考えていました。

同社は「トライスター」誕生前の1959(昭和34)年、L-188「エレクトラ」というターボプロップ機を開発したものの、旅客機としてはヒットとなりませんでした。ただその後、「エレクトラ」ベースの軍用機タイプとして生まれた「P-3」対潜哨戒機がアメリカ海軍に大量採用されると、日本を含め世界中で採用され、こちらは海洋哨戒機として今でも現役で使用されています。

その後、ジェットエンジンが進化し、効率性の高いターボファン・エンジンが開発されると、1960年代後半から「ジャンボジェット」ことボーイング747といった超大型旅客機も開発されるようになっていきます。

しかし「ジャンボジェット」では、アメリカ大陸横断路線に使用するには航続距離も座席のキャパシティも大きすぎるという課題も。そこで、アメリカン航空から旅客機メーカーに「ジャンボジェット」よりもワンランク大きさの小さい新型機の開発要求が出されます。

とはいえロッキードは、軍用機の世界では名門であるもの、ジェット旅客機メーカーとしてはボーイングやダグラスなどと比べて実績がありませんでした。そこで、それらメジャーメーカーに挑むために、ロッキードは最新技術を武器にしようと考えます。よって「トライスター」の特徴は、デザインだけではなかったといえるでしょう。

「トライスター」の最大のウリとはまず最大のウリといえるのは、エンジンにイギリス、ロールズ・ロイス製の高バイパスターボファン・エンジン「RB211」を採用した点です。イギリスが国運をかけて世界中に売り出そうと開発したもので、燃費の良さや、静粛性などの点で優秀なエンジンでした。ちなみにRB211は、当初こそ「トライスター」向けだったものの、その後ボーイング747にも採用されています。

ところが、技術的に凝りすぎたのか大きく開発費がかさみ、このことでロールズ・ロイスは経営危機に陥ります。これにイギリスは国を挙げて後押しし、開発成功にこぎつけたものの、「トライスター」の開発に影響をあたえてしまったのです。

ただ、RB211の搭載によって、「トライスター」は航続性能、静粛性能に強みを持つ機体に。たとえば、同モデルを導入したかつてのアメリカのメガキャリア、イースタン航空では、センターエンジンのカウルに「Whisper Liner(囁く旅客機)」と奥ゆかしく描いています。

ロッキードL1011「トライスター」(画像:ロッキード)。

また、当時「トライスター」を採用したANAでは、RB211に関する整備のノウハウなどが同社発展にとってプラスになったとも。なぜならば、先述のとおりこのエンジンは構造が複雑なため、ANAのエンジン整備関係者からするとメンテナンスが大変だったそう。とくにセンターエンジンは吸気ダクトがS字型となっており位置も高く、なおかつ内部が滑り易いので、点検と性能維持のためのクリーニングに苦労したという逸話も残っています。

しかし、それゆえにANAにとって“良い教材”になったようで、関係者に話を聞くとL-10(エルテン)と親しげに呼んで、ちょっとはにかみつつもプライドのある顔をされていることを記憶しています。また、ANAの工場見学で垂直尾翼のエンジン上からS字ダクトを見たことがありますが、とてもセクシーでした。

珠玉のテクノロジーはコクピットにあり!また、なかには「トライスター」で初めて実用化された新技術もあったりします。そのひとつが、当時先進の自動航法装置。計器着陸装置の精度は「CATIIIA」に対応しており、これにより、着陸時に視界がほぼゼロの状態でも着陸できる性能を有していました。これは、ヨーロッパでの採用を狙っていたひとつのアピールポイントかもしれません。

ANAのロッキードL1011「トライスター」(画像:ANA)。

また、着陸時に機能するDLC(ダイレクト・リフト・コントロール)というシステムも装備していました。これは他の旅客機ではあまり見られませんが、着陸時に飛行データと少し上げたスポイラー(主翼上で立ち上がる板。

また、客室も先進的で、「トライスター」はギャレイ(キッチン)を客席下の貨物スペースに設置し、温めた機内食をリフトで客室に持ち上げて提供するようになっていました。床下で××なんて、映画にも採用されたような……。

先端技術いっぱいだったのに営業的には惨敗 その後は?先進の設備を備えた「トライスター」は、日本の航空会社に対しても激しい売り込みが展開されます。その結果、先述のとおりANAが採用します。一方、JAL(日本航空)は、3発ジェット機の競合モデル、ダグラス社のDC-10を導入。これは、DC-8以来、同社との関係性が深かったためといわれています。

ただ、売り込み合戦は政治の世界にまで波及し、大規模な汚職事件「ロッキード事件」まで巻き起こしました。これは最終的に当時の政界トップである田中角栄元首相の逮捕にまで至ったことで、どうしても日本では、ロッキード製というだけでダーティなイメージが付いてしまったのも確かでした。

JALが導入したDC-10(画像:JAL)。

その後、ロッキードは、想定通りに売れなかったのか、はたまたイメージ悪化を防ぐためか(そんな玉ではないとは思いますが)、旅客機の開発から手を引いてしまいました。

とはいえ、「トライスター」がエアライナーの一時代における象徴的な存在となったことには変わりありません。かつて筆者(種山雅夫、元航空科学博物館展示部長 学芸員)は、「着陸の難所」といわれた香港の啓徳(カイタック)空港で、最終進入を駐車場から見ているとキャセイパシフィック航空の緑の「トライスター」が一生懸命進入して、思い切ったように豪快に逆噴射して停止するさまを覚えています。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)