ここ数年、既製仕掛けの商品群が非常に充実してきた。サビキから投げ釣り仕掛け、川釣りの仕掛けまで、釣具店では一つのコーナーを形成している。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・牧野博)

針の色とサイズで釣果は変わるのか実験

既製仕掛けは、はじめて釣りに入門する人や、ある程度経験のあるアングラーが新しいジャンルにチャレンジする時に、強い味方になってくれる。

それらの商品を見ると、仕掛けの装飾やハリのタイプもさまざまで、真剣に迷ってしまう。だがこれらの装飾やハリの選定は、何か実釣面での理由があるはずだ

今回のレポートは、あくまである釣り場と条件における一つのテスト結果であるが、アングラーが仕掛けを自作されるときの参考になればと思っている。今回はハリをとりあげ、色や形を変えた仕掛けを作り、実釣テストで評価してみた。

ハリの色を変えた実釣テスト

ハゼの仕掛けには、赤い色が良いとされている。市販の仕掛けやバラ売りの針なども、赤に塗られた針がよく見受けられる。そこで、ハリの形や号数を変えずに色だけが違うものを使って仕掛けを自作し、実釣で試してみた。

タックルとテストの場所・日時

竿:並み継ぎヘラ竿 4.2m

道糸:穂先から0.5mをナイロン2号とし、その下竿1本分まで3.7mをPE0.8号にした。

オモリ:ミニL天(赤)1.3号に3cmほどの二本よりを直結、仕掛け側には小型のハリス止めをつける

仕掛け:次のA、B2種類の連続仕掛けを用意し、2本バリにカットして使用。針の形はまったく同じで、ハリの色だけが違う(赤袖は赤、金袖は金)。

A:ハリ 赤袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

B:ハリ 金袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

エサ:イシゴカイ

実釣テストの場所:紀ノ川河口、北島橋周辺(左岸)

実釣テストの日時:8月27日 15:50~18:20

テスト時の川の状況:濁りあり

具体的な実釣テスト方法

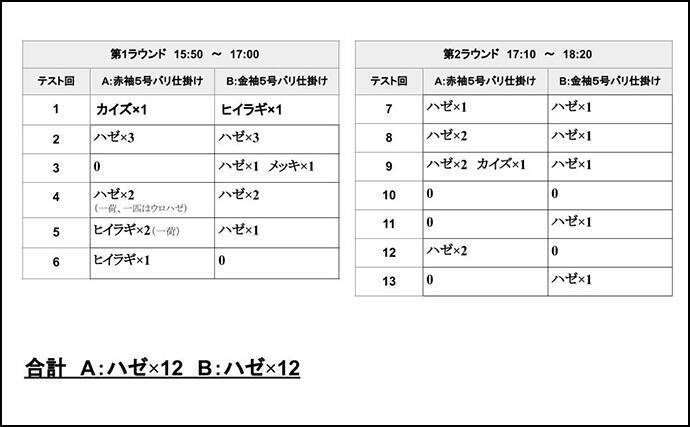

上記A、Bの仕掛けを2本バリにカットする。3投ごとにハリス止めから下の2本バリの部分をA(赤バリ仕掛け)からB(金バリ仕掛け)に交換して実釣を行い、釣果をハゼ、外道も含めすべて記録、テスト終了時に釣れたハゼの総数をA、Bで比較した。

テスト釣行の実釣時間の間にも、潮汐の状況は次第に変化してゆく。特に大河川の河口部では川の流れも加わって非常に複雑な潮の動きをする。

このような潮の変化の影響をできるだけ少なくするため、短いサイクル(3投)で仕掛けの交換を繰り返し、テスト後のハゼの総数を比較するという方法を取ってみた。

ハリの色で差はあまり出なかった

同じ袖型のハリの同じ号数で、色だけが異なる仕掛けでテストした結果、次のようなことがわかってきた。ハリの色による、ハゼの釣果に差は出なかった。赤バリの仕掛けには、外道が多く来る傾向が見られた。

これらのことから、ハゼのミャク釣りにおいてハリの色はあまり釣果に大きく影響しないと考えられる。ただ、赤バリが金に比べ負けているという部分は見当たらない。

また、濁りの入った悪い条件の中で、一荷(2点掛け)はただ一回、赤バリの方であった。A、Bいずれの場合にもオモリは赤く塗られた錘を使用している。ミャク釣りに使う錘を自分で赤く塗るという使い方をするアングラーもおられると聞いており、仕掛けに赤い色を使うことは間違っていないと考えられる。

外道の状況を見ると、赤バリが、かなり多くの魚種に有効ということもいえそうであるが、ハゼの総数を見る限り、自身で仕掛けを作るときも、赤バリでないために釣果が半減するといった可能性は低いのではないか。

ハリの形を変えた実釣テスト

次の段階として、ハリの形を変えたテストを実施した。

キス釣りなどでもよく議論されるが、活性の低いときに、単純に短軸の小針が良いとも言い切れない時がある。読者の方々もよくご存じのように、キツネ型か、袖型のタイプか、キス釣りのハリも実に多種多様の形のものが販売されている。

このことはハリの形ということの悩ましさを物語るものであり、さらに深く突き詰めてゆくと竿の調子などとも関連し、非常に難しい問題であるともいえる。

今回はハリの形以外の要素をできるだけ共通化するため、同じ赤色のハリ同士で、ふところの大きさや形もできるだけ近いものを選び、短軸と長軸の比較の形を取ってみた。

タックルとテストの場所・日時

タックルは、竿、道糸、オモリまでは先のハリの色を変えた実釣テストの時と同じである。

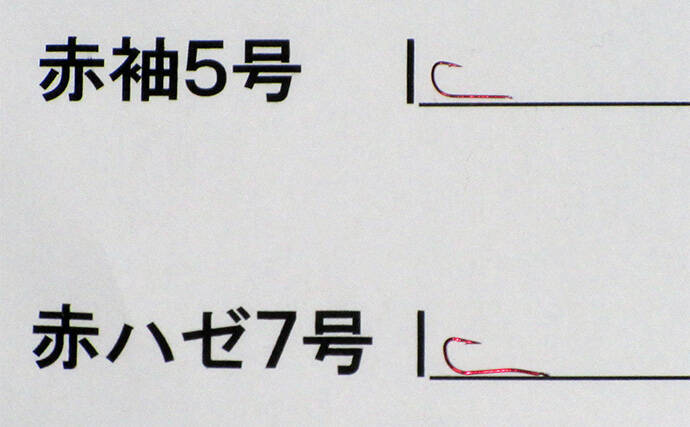

仕掛け:次のA、C2種類の連続仕掛けを用意し、2本バリにカットして使用。針の色は同じで、ハリの形だけが違う。赤袖は袖型、赤ハゼは流線袖型(長軸)。

A:ハリ 赤袖5号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

C:ハリ 赤ハゼ7号 ハリス1号 モトス2号 枝バリの間隔15cm

この2つのハリはともに赤色である。針の表示号数は異なるが、ふところの大きさはほぼ同じで、短軸か長軸かの違いといえる。ともに針にヒネリは入っていない。

エサ:イシゴカイ

実釣テストの場所:紀ノ川河口

実釣テストの日時:10月14日 13:50~18:00(右岸2か所、左岸1か所、3か所のポイントで実釣)

・第1ラウンド:紀ノ川右岸 紀之国大橋下の河原(13:50~14:30)

・第2ラウンド:紀ノ川右岸 市民スポーツ広場前の護岸(14:50~15:40)

・第3ラウンド 紀ノ川左岸 北島橋下(17:00~18:00)

テスト時の川の状況:濁りなし

天候:雨

具体的な実釣テスト方法

実釣テスト2と同様で、3投ごとにハリス止めから下の2本バリの部分をAからCに交換し、釣果をすべて記録した。また、釣れてくるハゼのサイズも大まかではあるが調べた。

釣れてくるハゼのサイズは、第3ラウンド>第2ラウンド>第1ラウンドの順に大きかった。

針の形で釣果に差が出た

同じ赤い色のハリで、袖型(短軸)と赤ハゼ(長軸)の実釣比較テストを実施した結果、次のようなことがわかった。

・長軸の赤ハゼバリの方が、ハゼの匹数の面でやや優勢であった。

・赤ハゼバリの仕掛けでは、2点掛けがあった。また、良型がくる傾向が見られた。

赤ハゼバリは、ハゼ用として市販されているハリである。ハゼがエサを食う時の習性なども考え、メーカーでも繰り返し実釣テストをされていると思う。特に、今回のテストの第2ラウンドでは、赤袖のハリに対してダブルスコアの差をつけた。

袖バリの方は、主に淡水での汎用のハリである。短軸なので、一般的な考え方からすれば吸い込みはいいと考えられるが、今回のテストでは、赤袖バリの場合、アタリがあっても素バリを引くことが多かった。

しかし、小型のハゼが多かった第1ラウンドでは赤ハゼバリよりもハゼの数で上回っているなど、ハゼ釣りに適したハリであることは間違いないと思う。

なぜ長軸の赤ハゼバリが釣果で上回ったのか

長軸の赤ハゼバリが釣果で上回った原因について、さらに突っ込んで考えてみた。一つは、私自身の釣り方の癖があると思う。

私は投げ釣りの発想からハゼのミャク釣りに入ったので、魚信に対して強めに糸を張って竿を少し起こすだけの、どちらかと言えば向こう合わせの釣り方である。

これは素バリを引いてしまった時に魚を散らさない様にするためであるが、袖型のハリはどちらかというと「合わせて掛ける」釣りに使われることが多いのではないだろうか。

オイカワのウキ釣りなどはその例であると思う。ちなみに今回の実釣テスト中もそのことが気になったので、あえて数回、アタリ即合わせの釣り方をしてみたところ、袖バリはしっかりとハゼをハリがかりさせることができた。

したがって、前触れのアタリも拾って積極的に合わせていくタイプのアングラーが袖バリを選択したら、また違った結果になった可能性がある。

一方で、赤ハゼバリはどちらかというと向こう合わせの釣りに向いていて、陸っぱりからの落ちハゼのチョイ投げにも好適な、オールマイティーなハリといえそうである。

テスト時期の違いも関係している?

今回の実験の結果は、テストの時期とハゼへのアピール度に違いも影響があると思う。同じ袖バリでハリの色のテストをしたのは8月下旬であるが、ハリの形のテストは10月中旬である。

このころになるとハゼもかなり大きくなっているので、エサを大きく見せるという意味では、ふところの大きさが同じなら長軸バリの方が有利なことはいうまでもない。

今回、スタートの第1ラウンドに比べ、第2、第3ラウンドのポイントではハゼのサイズが明らかに大きかったことから、アピール力という点では、長軸である赤ハゼバリの良さが発揮されたものと思われる。

ハゼの「見釣り」を体験した方ならお分かりいただけると思うが、魚影が濃いときなど、仕掛けを少し動かすと、仕掛けの動きにつられて数匹のハゼが仕掛けを追ってくるのを見られる。

このことからハゼは主に視覚に頼ってエサを追うのだと考えられる(当然、エサの匂いなど嗅覚や味覚も活用しているであろう)。また、今回の実釣テストで終盤(日暮れごろ)に当日最長寸のハゼが赤ハゼバリにきたことも、長軸バリのアピール力の高さが効いていたのだと考えていい。

テスト結果から見えてくるもの

今回は、ハゼのミャク釣りの仕掛けの中で、ハリに注目して実釣テストで調べてみた。その結果、これはあくまで1つの釣り方、釣り場という前提条件での結論になるが、仕掛けの選択として、ハリは長軸のハゼバリで色にはこだわらなくていいということになった。

これは市販されている多くのハゼの仕掛けに近いものである。仕掛けを自作する場合に、市販されている仕掛けのパーツを見ることは、かなり得られるものが大きいように思う。

その情報をもとに、自身の釣り方のスタイルや、そのとき釣れる魚のサイズなどを推理して仕掛けを作ると、かなり使いやすい仕掛けができるはずだ。

一方で、市販仕掛けにはかなり完成度の高いものもあるので、仕掛けを作る時間がないときなど、それを購入することで釣行準備を楽にすることができる。仕掛けを自作するインドアフィッシングの愉しさ、市販仕掛けを有効活用して釣行に出掛ける気軽さ、この2つをうまくバランスして釣りを楽しみたい。

ハゼ釣り総合解説 攻略法と併せて都市近郊オススメ釣り場も紹介

ハゼ釣りは【ブラー+ハゼホタテ】のコンビで釣果が倍増 誘い方のコツとは?

ワームで「ハゼ釣り」のススメ ワーム使用メリット・デメリットを解説

<牧野博/TSURINEWSライター>

▼釣り場について紀ノ川

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)