釣り場に着いて、さぁ第1投!とキャストするのがルアー釣りだと考える人が多いと思うが、意外と足元の岸壁際が好ポイントだったりする。今回は足場の良い釣り場で楽しめる岸壁ワインド釣法を、ロックフィッシュに絞って解説していく。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・稲垣順也)

岸壁ワインド釣法とは?

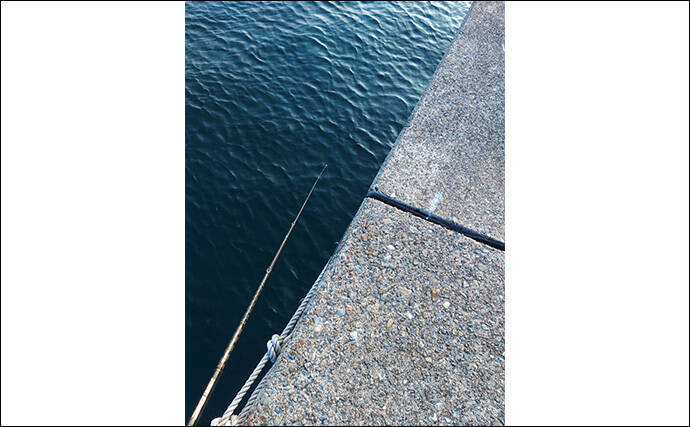

足場の良い釣り場の代表格である漁港や港湾部の岸壁。場所にもよるが、足元には敷石や基礎のブロックなど魚の住み家になるようなストラクチャーが入っていることが多い。今回解説する岸壁ワインド釣法は、そんな足元に潜むターゲットを狙った釣りになる。

通常、ワインド釣法といえば専用ジグヘッドに専用ワームをセットしキャスティング、アクションはロッドをシャクリ、左右に飛ぶようにダートさせる釣りだが、これをキャストせず足元に落とし、縦方向に攻めるスタイルが岸壁ワインド釣法だ。キャストしないため初心者でも始めやすい釣りでもある。

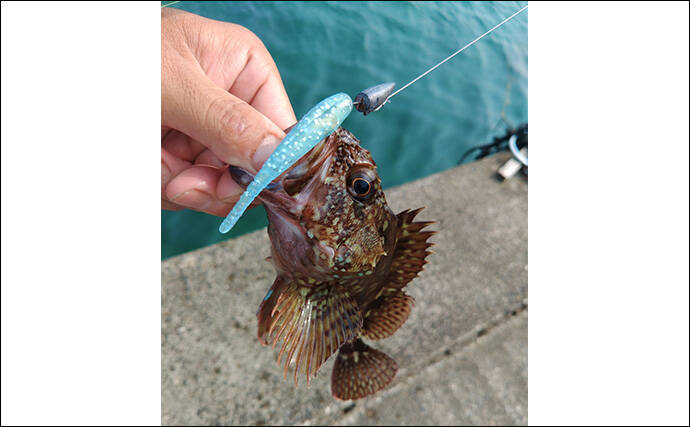

対象魚はガシラ(カサゴ)、ソイ、メバルやハタ系のロックフィッシュがメインになる。

大型ヒットの可能性も

サイズは小型が中心になるが、エリアとタイミングによっては大型が飛び出すこともあるため侮れない。

状況次第でシーバスやチヌ(クロダイ)、アジやツバス、シオ、メッキといった回遊魚や、ヒラメ、マゴチといったフラットフィッシュもヒットする。魚種問わずさまざまな魚が釣れるのも、ワインド釣法の魅力だ。

岸壁ワインド釣法のタックル

ロックフィッシュを狙った筆者の岸壁ワインドタックルを紹介しよう。ロッドはアブガルシア社のソルティーステージ KR-Xロックフィッシュ702M-BF-KR、リールも同社のレボウルトラキャストBF8(改)。ラインはPE1号に、リーダーはフロロ12ポンドをセットしている。

ベイトタックルがおすすめ

足元に落とす釣りなので、ラインの出し入れがしやすいベイトタックルが使いやすい。スピニングタックルでもできるが、フォール中のアタリが取りづらく、ロックフィッシュ狙いでは根に入られやすいのが難点だ。

ラインについてはPEの方が感度が良く、伸びがないため根掛かりを外しやすいというメリットがあるが、根ズレには弱いため注意が必要。慣れないうちはフロロ12ポンド以上の直結が根ズレによるブレイクを防ぎやすいため、初心者にはおすすめだ。

PEかフロロかは一長一短あり、好みも分かれるため、まずはお手持ちのタックルで試してみるといい。目安としてPEなら1号以上、フロロなら8ポンド以上を推奨する。

ルアー

使用ルアーはDD8 2.5インチをメインに、2インチを使い分ける。2.5インチにはDDヘッド25、6gと10gを水深と潮流、魚の反応で使い分ける。以前は尺ヘッドDタイプ7gと10gも使い分けていたが、現在は生産中止になってしまった。

対象魚が小さい場合やアタリがあっても乗らない場合には、2インチを使い、3~5gのジグヘッドを投入する。カラーはナチュラル系のカタクチイワシカラーをメインに、ベイトがエビの時はボトムベイト、スレた時はクリア系のUVクリスマスに変えてみる。

ローライト時や濁りがある時、水深が深い場所ではUVホワイトグローやUVチャートグローも使用する。

狙うポイント

狙い目となるポイントは、漁港周りの防波堤や港湾部の岸壁、沖堤、釣り公園にある桟橋など、さまざまな場所で楽しめる。できるだけ水深のあるポイントが良いが、浅くても魚はいるため、まずは探ってみるといい。先入観を持たず探ることで、穴場を発見できることもある。

ボトムの質については、捨て石や基礎となるブロック、テトラがあるとロックフィッシュの住み家となり好ポイントだが、根掛かりには注意が必要。岸壁の形状が中空やパイルなど支柱で支えるタイプは格好のポイントになる。

フラットな形状でも、堤防の繋ぎ目のスリット周辺、ボトムの障害物周り、岸壁にあるちょっとした変化もポイントになる。

岸壁ワインドの釣り方

先述したように、足元の際狙いの釣りだ。基本は岸際にルアーを投入し、フォール中のアタリに備えながら落としていき、ボトムに着いたらシャクってダートアクションで誘う。ボトムステイやポーズを入れながら10回ほどアクションして反応がなければ回収する。

回収時の注意点として、ルアーの特性上、真上には来ないため、ルアーの位置をコントロールしながら回収してくることが根掛かりを防ぐコツだ。回収したら1mほど移動し、再度投入を繰り返して探っていく。慣れたら2~5mほどピッチングで岸沿いに投げるのも有効で、フォール姿勢が変わり、カーブフォールになる。

裏技として、ワームからフックを出す位置を左右にずらすと、スパイラルフォールで誘うことができる。潮の流れがある時は、真下に落とすより潮下へ投げる方がルアーの姿勢がとりやすい。

中層狙いも

基本的にはボトム狙いだが、対象魚や釣り場によっては中層も狙っていく。堤防のスリット(繋ぎ目)の狙い方は、真下に落とし、スリットに沿ってフォールするようコントロールし、途中中層でも誘いを入れてスリットに潜む魚にアピールする。中空の岸壁やパイル(支柱)周りも同様の攻めが有効だ。

足元に集中

この釣りでは、ルアーの特性上、沖のブレイク狙いは根掛かりのリスクが高いため避けている。根掛かりは釣りのペースが乱れるため、足元狙いに集中した方が釣果は上がると感じている。

釣り場選びとしては、広範囲を探る釣りなので、なるべく混雑する人気釣り場や、収容人数の少ない狭い釣り場は避けた方が無難だ。

対象魚別の狙い方

一口にロックフィッシュといっても魚種により習性は異なり、狙い方は変わってくる。筆者なりの狙い方を解説するので参考にしてほしい。

ガシラ、アカハタなど

これらの魚種は、いわゆる根魚の性格が強い。狭い空間を好み、特にガシラとアカハタはボトムの敷石や基礎ブロックの隙間でのヒットが多い。ルアーを追う距離も短いため、狙って釣るなら落とす位置を細かく変え、ネチネチと攻める必要がある。

早い動きより遅い動きに反応が良く、大きな動きでアピールし、食わせるには細かな誘いが有効。ステイ中にバイトすることも多い。

ムラソイとタケノコメバルは、ボトムに限らずスリットや梯子などのストラクチャー周りであれば中層にも付いていることが多い。意外と俊敏にルアーを追うが、根に入るスピードも速いため、ヒットしたら素早く根から離すことが大事だ。

オオモンハタ

ロックフィッシュの中では最も俊敏で遊泳力がある。表層からボトムまでさまざまなレンジでヒットするが、ベイトに依存しているのか、居る時と居ない時の差が激しい。

居ればなんらかの反応を得られるため、テンポ良く探っていくことが釣果を伸ばすコツだ。黒潮の影響を受けるエリアでは、ポピュラーなターゲットである。

キジハタ

前述したアカハタとオオモンハタの両方の傾向が出るのがキジハタだ。状況によっては、オオモンハタのように中層で活発にベイトを追っている時もあれば、アカハタのようにボトムべったりの時もある。

その時の状況で攻め方を変える必要があるターゲットだ。

メバル

メバルは中層に浮くことが多い。日中でも浮いていることが多く、中層での誘いがメインになる。専門に狙うなら岸壁ワインドに絞らず、他のリグも用意し、ルアーサイズは下げ、ラインは細くした方が食いは良い。

アオハタ、マハタ、子クエなど

狙って釣るのが難しいレア魚だが、年や場所によっては連発することもある。いずれもボトムでのヒットがほとんどで、釣れたらラッキー的なターゲットである。

アイナメ

アイナメについては、筆者の釣行するエリアではヒットしたことがないため未知数だが、習性から岸壁ワインドは効果的だと考えている。東北や北海道ではメインターゲットになる魚種だと思う。

2日間で30匹以上キャッチ

7月5日と6日の2日間、和歌山県南部と三重県南部で実釣をしてきた。結果から言うと、25cmまでのオオモンハタ、アカハタ、子クエ、ガシラなどを2日間でトータル30匹以上キャッチできた。

所見として、和歌山県南部も三重県南部も以前よりアングラーが増え、難しくなった印象だったが、歩いて広範囲を回り、比較的アクセスしにくく、一見ショボく見落としそうなポイントではコンスタントにヒットが得られ、数を稼げた。

両エリアとも共通していたのは、人の多い駐車しやすい場所や漁港の「いかにも」といったポイントでは反応が薄かったことだ。

釣行の注意

今回、子クエが釣れたのはラッキーだったが、サイズも20~25cmと小型だったため、大きくなってからの再会を期待してリリースした。

ロックフィッシュは全般的に美味しい魚ばかりだが、資源保護の観点から、キーパーサイズとリミットを設けて楽しんでほしい。釣れるからと過剰にキープするのは資源枯渇につながる。ロックフィッシュは成長が遅いため、注意が必要だ。

夏の暑い季節の注意点としては、人間側は水分補給など熱中症対策をしっかりと取って釣行してほしい。また、釣った魚の写真撮影時の注意点として、日中のコンクリートやアスファルトは鉄板並みに熱くなる。置き写真撮影時は日陰で草の上や水で濡れている場所など、魚に配慮した撮影を心がけてほしい。

ゲームフィッシングを楽しむアングラーなら、リリースまで責任を持って魚を扱ってほしい。最後に、釣り場でのマナーは守り、転落など事故には十分注意した上で釣りを楽しんでほしい。

<稲垣順也/TSURINEWSライター>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)