ジギングフックや一部のミノーフックにはアシストラインを使います。その結びを強度の高い「根巻き」で作るようになって数年が経ち、今ではかなり満足しています。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター・丸山明)

ジギングフックを根巻きタイプで自作

へそ曲がりというわけではありませんが、ジギングフックを市販品の袋から出してそのまま使うのはおもしろくなく、自作を始めました。最初は外掛け結びから挑戦しましたが、低コストでもしっくりこないままでした。

ある日、根巻き(糸を針軸に巻きつけて固定する方法)の作成動画を見て「これだ」と思い、いろいろと作成してみました。

フックサイズやアシストラインの長さ・強度を選び始めると、自由にアレンジできて仕上がりも上々です。ツールを揃えれば、低コストで良品が作れるので、1袋500~800円の市販品とはすっかり縁が切れました。

低コストのメリット

鋭利なハリ先は必須です。ふところ(針先と軸の間のスペース)までしっかり刺さらないと、大物相手ではハリが伸びてフックアウトしてしまいます。

逆に、がっちり深く刺されば容易には外れません。そのため交換頻度は重要ですが、市販品だと高コストが悩みの種です。自作であれば低コストなので交換も気軽に行えます。

さらに、アシストラインの長さを好みに合わせられる点も大きな魅力です。80~100gの小さなジグ用に短いラインと小サイズフックを作ることもできますし、長さ違いのラインをアレンジして使うことも可能です。

太くて強いアシストラインをしっかり結ぶなら、抜け対策ができる根巻きで作成するのが一番安心です。

ミノーやスプーンにも応用

多くのミノーには標準でトレブルフック(三本針)が付いています。ヒラメのように噛みついて捕食する魚には有効ですが、吸い込んで飲み込むタイプの魚にはシングルフックが有効だと言われます。それでもトレブルフックの魅力は大きく、使用頻度は高いのが実情です。

好みの問題かもしれませんが、私はミノーやスプーンの一部をシングルフックに交換しています。確実に吸い込まれる点ではシングルのツインが有利に感じますが、これは好みにもよるでしょう。

ジギング用だけでなく、キャスティング用のミノーやスプーンもシングルフック化できます。根巻きで作成すれば、見た目もきれいで強度も十分。さらにラインの長さも自由に調整できます。

動画で学ぶ

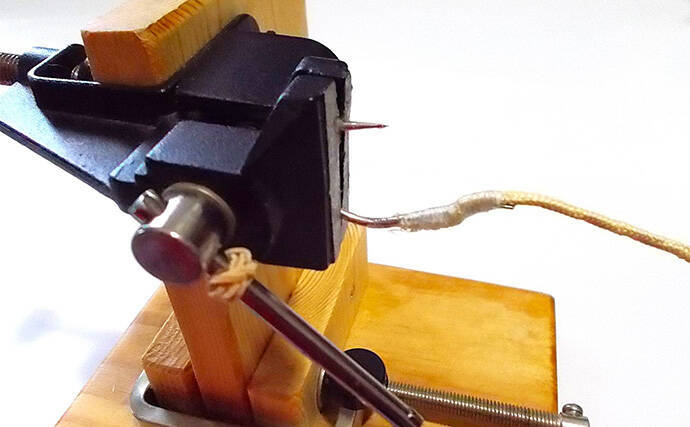

作成手順は画像だけではわかりにくい部分があります。画像の例では、タイイングバイス(針を固定する道具)の代わりに自作の万力を使っていますが、ジグフックは大きいので手で持って作成しても問題ありません。

私が参考にしたのはオーナー社の公式動画「自作するぞ!」シリーズです。7部編成で詳細に説明されており、初心者でも理解しやすい内容でした。

必要な最低限のツール

・フック

・アシストライン

・根巻き糸

・ボビンホルダー

・瞬間接着剤(はけ塗りタイプがおすすめ。ダイソーで100円)

・ソリッドリング

・ハサミ

・マニキュア(派手な色を選ぶと楽しい)

根巻き糸とボビンホルダーはオーナー社の標準品が使いやすいです。

中通し加工

アシストラインをジギング用の組糸にニードルで通す「中通し加工」と、中通しをしない方法があります。どちらも試して、使いやすいほうを選ぶのがおすすめです。私はシングルフックで使用するときは中通し、ツインフックでは中通しせずにすっぽ抜け防止だけを行っています。

作成の注意点

アシストラインの抜け防止するため、根巻き途中で針のふところの内外に糸を通す方法は、市販品でも採用されている一般的な対策です。私もこの方法を利用しています。

瞬間接着剤の扱い

指を接着しないように注意してください。一度つくとなかなかはがれませんし、皮膚科に行くのも恥ずかしいです。もし付いてしまったら、お湯の中でもみながら少しずつはがすと安全です。私は過去に一度失敗し、かなり凹みました。

作り置きができる

フックは劣化しないので作り置きが可能です。ミノー用には1/0~2/0を、対象魚によっては2/0~4/0を準備しています。4/0や5/0の太軸シングルフックはブリ狙い専用で、ハマチは喰わなくても良しと割り切っています。

低コストというメリットに加え、自分のフックを作る楽しさがあります。これで瀬戸内海明石沖のブリとも強度的に問題なく渡り合えており、悔しい思いをすることなく引っ張り合いを楽しめています。

<丸山明/TSURINEWSライター>

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)