朝晩に秋の訪れを感じるころ、海の中ではひと足先に季節が進んでおり、越冬に向けていろんな高級魚が荒食いを始める。多彩な価値あるターゲットを、近場からライトタックルで狙えるのがウタセ五目の魅力。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 鬼頭佳嗣)

ウタセ五目釣りの魅力

エサは伊勢湾周辺で獲れるこの地方でウタセエビと呼ばれるエビを使用する。このウタセエビは多魚種が好む万能エサであるため、小ダイ(マダイの小型)とヘダイを中心にサンバソウ(イシダイの幼魚)、カサゴ、メバル、アジ、イネゴチ、マゴチ、ベラ、カワハギ、トラギス、ホウボウ、ハマチ、ヒラメなどさまざまな魚が釣れる。

これは多くの魚が荒食いをする秋という季節も関係している。1魚種を1目(いちもく)と数えるので、「ウタセエビを使って五目(5魚種)以上狙える釣り」を短縮してウタセ五目という。状況によっては、五目どころか七目、八目釣れることもあり、何が釣れてくるか分からないワクワク感があるのだ。

時には仕立船で狙うような大型が釣れることもある。余談だが、ゴカイなどの虫エサやにおいがきついオキアミのコマセが苦手な人でも、エビは大丈夫という人が少なからずいるので、エサ付けの面からも親しみやすいと思う。

シーズン

その年の状況によって変化するが、だいたい9月初旬から11月末までの約3カ月間が基本。人間にとっても快適な季節だ。メインターゲットの小ダイにおいては、シーズン当初は小型の数釣りが楽しめ、秋が深まるに釣れて数が減るものの型が良くなっていく。晩秋にはカサゴも増えてきて、端境期を経ながら冬カサゴへバトンタッチしていく。

タックル

サオはレンタルでも可能だが、頑丈さを優先して硬いので、小さなアタリをキャッチしたり、ハリに乗せたりするためにできればマイロッドがあると望ましい。

長さは2.1~2.4mがベター。これくらいが波を吸収でき、船上での取り回しが楽である。好みで短い1.8mや長い2.7mを使う釣り人もいる。

好みが分かれるのはオモリ負荷。使用するオモリは60号なので、船ザオの仕様としては50号か80号のオモリ負荷になる。どの釣具店でも購入の際は、穂先に60号のオモリを付けてロッドワークの感覚を試行できるので、必ず手にとって試してみよう。迷ったら50号負荷が無難。

ウタセ五目のサオはそのまま冬のカサゴに使用できる。私はウタセ五目もカサゴも同じサオを使っている。

イトとリールについてだが、イトは水切れ、感度、強度からPEライン2号がベスト。

師崎に近い明神沖や中ノ島、伊良湖岬周辺の三ツ石は水深15m前後、神島の西にある西土合だと45m前後あるが、いずれにしてもリールのイト巻き量は気にしなくてもいい浅いポイントだ。むしろ冬場のカサゴ釣りを考えるなら、水深と潮流から時には90mくらいまでイトが出ていくので、200mは巻いておくと併用できて効率的だ。ウタセ五目に限るなら浅場の釣りになるので、手動リールで問題ない。

仕掛け

ウタセ五目の仕掛けについて解説する。

支給品の場合

愛知県の師崎港発のウタセ五目の支給品は、ミキイト4号、枝間70cm、ハリス2号40cm、オキアミ専用バリ1号3本バリの胴つき仕掛けが基本。ただし伊良湖岬周辺の三ツ石でサンバソウも狙う場合、ハリス2.5号のオキアミ専用バリ3号と太くなることもある。この支給品は優秀で、よく釣れる。特に枝間とハリスの長さのバランスが最高であり、何パターンか長さを変えていくつも試行したがこれに勝るものはなかった。

自作の場合

さらに釣れる工夫をしたくなるのが釣り人の性で、たどり着いたのが下図だ。枝間とハリスの長さは支給品と同じにし、ミキイトとハリスの質を上げ、ハリの大きさをひと回り小さくしたことがポイントだ。さらに海底に近いほど小ダイのヒット率が高いことと、カサゴなど根魚も拾いやすくすることを考え、オモリと最下バリの距離は最短にしてある。

ミキイトとハリスの質を上げると、後述する「たるませ釣り」でウタセエビの動きがより自然になり、特に効果を発揮する。ハリも数種類試したが、小さくてハリ掛かりが良く、かつサンバソウやハマチなどの大物にも対応できる太軸のバランスから伊勢尼5号が最も結果が良かった。

ウタセエビの付け方と活性の保持

ウタセエビを使用する際のポイントを解説する。

できるだけ小さなウタセエビを使う

まず、最初に声を大にして伝えたいことがある。できるだけ小さなウタセエビを使うことだ。これは本当に重要。

鼻掛けではなく尾掛けにする

仕立船で大物を狙うウタセマダイと乗合船のウタセ五目は違う釣りだ。大きいウタセエビの口の辺りから脳ミソを避け、ツノでハリ先を止める鼻掛けはウタセマダイの釣り方である。ウタセ五目でそれをやると尻尾だけかじられてしまう。できるだけ小さなウタセエビを選び、尾バネを切ってそこからハリを入れてウタセエビがまっすぐになるようにする。

ウタセエビの活性の保持

ウタセエビの活性の保ち方

エアポンプを持参する

エアポンプのあるなしでは、ウタセエビの動きが相当違う。長時間元気を維持できるのだ。ここで注意したいのは、エアポンプを海水から守ること。塩は機器にとって大敵だ。私は防水機能を有しているエアポンプを使っているが、不意に海水を浴びることもあるので、チャック付きビニール袋に入れてホースだけ出して使用している。これで直接の塩害をかなり防ぐことができる。

海水をこまめに入れ換える

ウタセエビが配られる洗面器は直射日光で水温が上昇するので、新鮮な海水にこまめに交換する。そうすれば酸素も供給できる。

釣り方

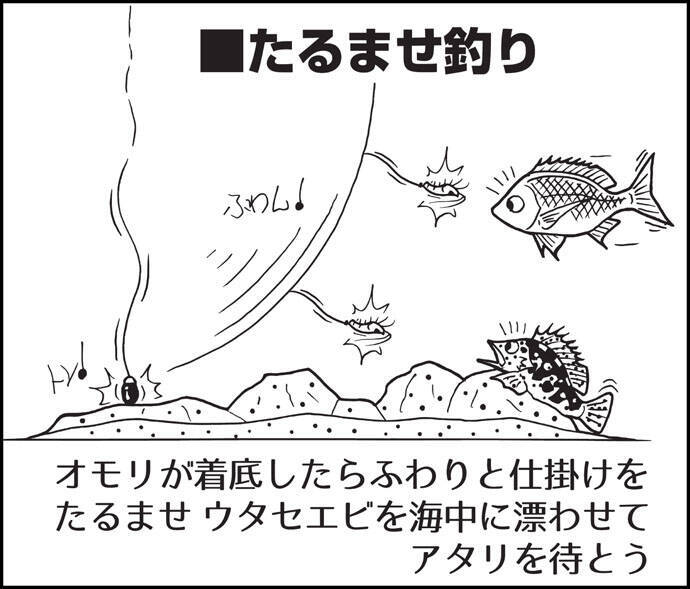

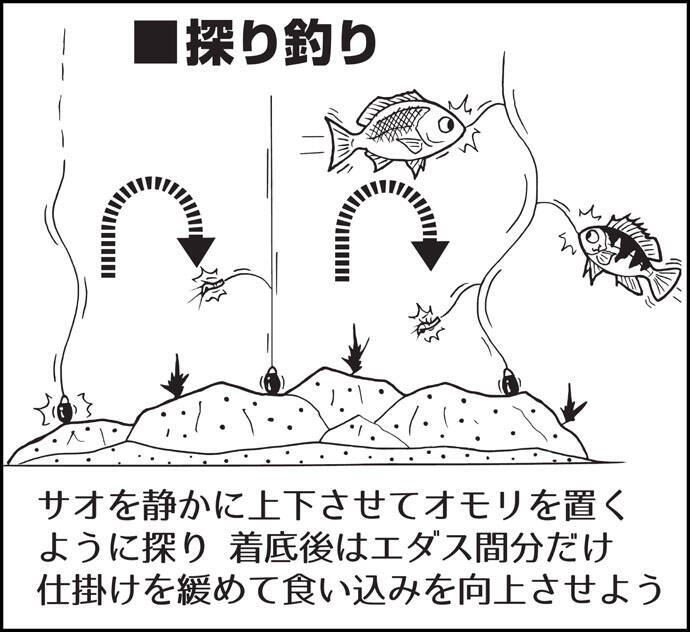

誘い方は2パターンある。隣とオマツリしない範囲で仕掛けをふわりとたるませる「たるませ釣り」と、海底のへこみや穴にオモリを置いていく「探り釣り」だ。その日のヒットパターンに合わせることが釣果アップにつながる。

たるませ釣り

オモリの着底後、ふわりと仕掛けをたるませウタセエビを海中に漂わせてしばらく待つ。アタリがなければラインにできるだけテンションをかけないようにイトフケをゆっくり巻き取っていく。再度オモリを置き直すようなイメージで少しズラして同じ動作を行う。

探り釣り

カサゴ釣りの上下の探り釣りと似ているが、ドンドンと勢いよくオモリで海底をたたいて探ると魚がおびえてしまうので、オモリを置くような優しい操作が求められる。

リールをフリーにしたままスプールを親指で押さえて、サオを静かに上下させてオモリを置くように探っていく。オモリの着底後、枝間の70cmくらいだけ仕掛けを緩める。これによって仕掛けのテンションを解放して食い込みを向上させるとともに、下から2番目のハリも海底付近を自然に漂わせることができヒット率が上がる。

時々オモリが着底しない所があるので、そこを逃さずに親指を離して穴にオモリを落とす。海底の穴ぼこを探りつつ、最下バリの枝間70cmだけ仕掛けを緩める「縦の探り+少しふわり」のイメージだ。

アタリがなくても3分たったらエサを点検する

アタリがなくても3分に一度は仕掛けを上げてエサを点検する。

ウタセ五目は初心者やお子さんでも十分楽しめる上、小ダイをはじめとして高級魚が釣れて喜びも大きい。魚種も多様で、時にはタモが必要なくらいの大物が顔を見せる。何が釣れるか分からない楽しさがある。レジャーに適した季節、ご家族や友人を誘って秋の海を満喫していただきたい。

<週刊つりニュース中部版 鬼頭佳嗣/TSURINEWS編>

この記事は『週刊つりニュース中部版』2019年9月20日号に掲載された記事を再編集したものになります。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)