戦闘行為が終わっても、その後も長期間にわたり、人々の心に形をさまざまに変えて影響を与え続ける戦争。アジア・太平洋戦争が終わって80年となる今、そうしたトラウマは元日本兵の子どもたち世代にも及んでいる。

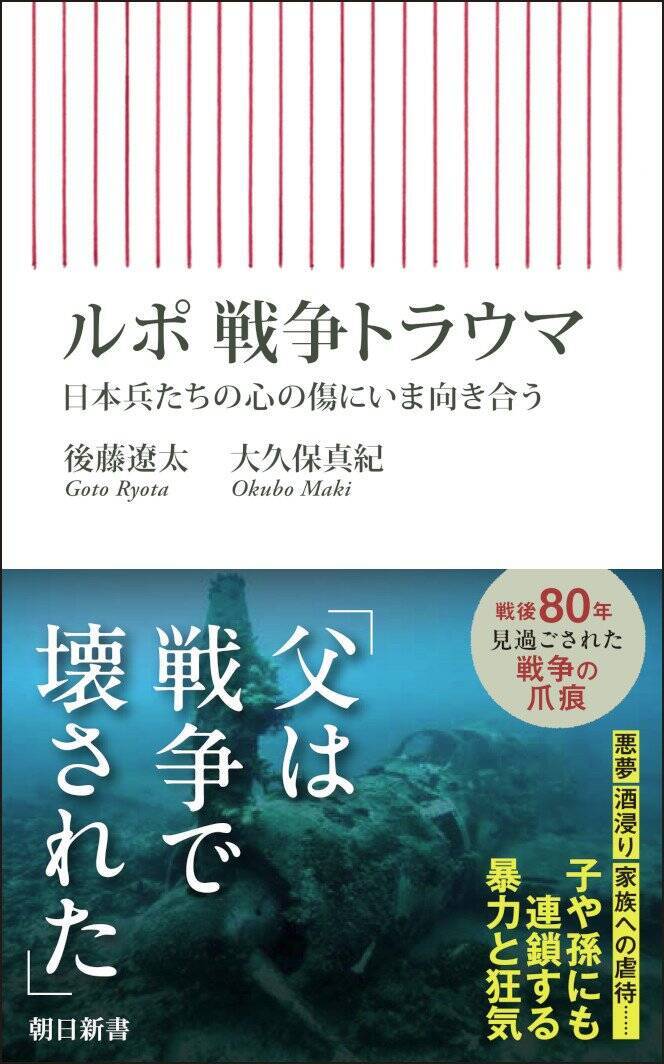

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

父ちゃんが死んで、バンザイした

9歳の冬、父が死んだ。藤岡美千代(66)は、兄と2人で歓声を上げ、何度もバンザイした。

「やった!もうあの人おらんから、ご飯食えるな。ゆっくり寝られるな」

自殺だと知ったのは、何年も後だった。

藤岡の父・古本石松は、1922年に鳥取市の農家に生まれた。21歳で兵隊にとられ、シベリア抑留を経て、敗戦の3年後に故郷に戻った。藤岡が物心ついた頃には、父はすでに酒が手放せなくなっていた。

一家が暮らしていた鳥取市郊外の質素な平屋では、「ご飯よー」と母の声がすると、ほとんど同時にちゃぶ台が派手な音を立ててひっくり返った。一升瓶をつかんだ父が蹴っ飛ばすのだ。「ああ、またご飯食べられん」。藤岡は心の中でひとりごちる。

それは、いつものありふれた光景だった。そして、父が暴れ出す前に、2歳上の兄に「美千代、逃げるぞ!」と手首をつかまれ、裸足のまま家の裏の田んぼに逃げるのも、慣れっこだった。

母が呼びに来るまでの1、2時間、兄妹はあぜに座って、ただぼーっと過ごした。夏はカエルの鳴き声が聞こえ、秋は虫の音がにぎやかだった。雪が降る冬の夜は、素足の指先が真っ赤になり、ピリピリと痛んだ。

家に戻るのは、父が大の字で寝込んでからだ。生活は貧しく、食べ物は無駄にできない。床に落ちたご飯をかき集め、ほこりを払い、腹ぺこになった体に入れた。ごはんやおかずが土間まで吹っ飛んだ時は、さすがに諦めざるを得ず、鍋に残っていたみそ汁だけをすすった。

そんな日常だったから、骨と皮のような兄妹だった。

これが「悲惨な」生活なのだろうか。いつもの事すぎて、幼い藤岡には分からなかった。

しらふの父はおとなしかった。酒を飲んでも、上機嫌な時は、ひざの上に乗せた藤岡におちょこの酒をなめさせることもした。おねしょをしたことを母にとがめられ、素っ裸で部屋の隅に放り出された藤岡を、自分の布団に入れてくれることもあった。

一方で、酔った父には、いくつかの「定番」があった。たとえば、心中ごっこだ。

子どもたちに大声で「起立!」と号令をかけ、台所のプロパンガスの栓を回す。「シューッ」という音が響く中、涙を流しながら「父ちゃんと一緒に死のう」とわめくのだ。その様子を見て半狂乱になった母が、「死にたければお前が独りで死ね!」と叫んで栓を閉める。それで唐突に終わるのも、毎度のことだった。

父が30~40分、藤岡を正座させて演説をぶつこともよくあった。内容はいつも同じだった。

雨音に怯える

父の酒量は徐々に増えていった。藤岡が小学校に上がる頃には、昼間から酒浸りで仕事にも行けなくなっていた。母が内職をしながら、鉄工所で働き、さらに、スナックの夜間託児所でも働いていた。昼夜を問わず3つの仕事を掛け持ちし、何とか家計を支えた。

下半身裸で自転車を押しながらフラフラと出歩く父は、近所ではちょっとした有名人だった。酔っ払っては小学校の校長室に怒鳴り込み、「美千代を返せ」と大騒ぎするので、藤岡は不登校になった。

そのためだろうか、小学生になってしばらく経っても藤岡は読み書きができなかった。大人の話の内容もよく理解できず、生きている実感が薄かった。いつのまにか、自分の頭の中に作り上げた、想像上の話し相手「みよちゃん」と会話をするようになった。

そのうち、父は幻聴や幻覚がひどくなった。「兵隊の足音が聞こえる」。

夜中に突然跳び起き、見えない敵と格闘するようになった。実際に投げ飛ばされ、「この野郎」と踏みつけられるのは、兄や藤岡だった。「必死で敵をやっつけて、何とか助かろうとしているような様子やった」と藤岡は振り返る。

やがて、父はほとんど起き上がることができなくなり、布団の中で糞尿を垂れ流すようになった。藤岡が9歳の時、母は「きっと迎えに来る」と言い残して、幼い妹だけを連れて家を出て行った。じきに離婚が成立。兄妹は母に引き取られて市営団地で暮らし始めた。

離婚から2カ月ほど経った、1968年の11月末のことだ。父が突然団地を訪れてきた。

葬式では、親戚から思いも寄らない話を聞かされた。「戦争に行くまでは、ええ人だったが。火箸の先を絶対に他人に向けんような優しい人だが」「復員してなあ、ヒロポン中毒か何なのか、おかしくなった。えらい人が変わってしまって」。会う人、会う人が、藤岡の知らない父の姿を語った。だが、9歳の藤岡にはうまく理解できなかった。

「あの人と同じことをしてる」

高校卒業後、藤岡は地元から逃れるように大阪に出た。保育士として働き始め、結婚し、子どもを2人産んだ。不思議なことに、父のことは全く思い出さなくなった。

しかしいつしか、藤岡自身が酒を手放せなくなっていた。

1歳半の長女が「ちゃあちゃん(お母さん)、ちゃあちゃん」とまとわりついてきた時のことだ。酒を飲み、虫の居所が悪かった藤岡は思わず、力いっぱい手で払いのけた。吹っ飛んだ長女の頭が玄関のドアにぶつかり、バーンと大きな音がした。

同時に、割れんばかりの泣き声が上がった。その音で、ふっと我に返った。血の気が引いた。「あの人と同じことをしてる」と思った。

何とかしなくては─。その一心でカウンセリングを受け、虐待防止プログラムにも参加した。夫とは離婚し、子どもは藤岡が引き取った。20代、藤岡は「自分の人生」を生き直すことに必死だった。

30歳の頃、藤岡を亡父の幻影が襲う。同僚らと居酒屋で談笑中、ふと手元のグラスに視線を落として息をのんだ。酒の表面に店の照明が反射してキラキラ光っている。記憶がフラッシュバックした。父が振り上げたドスの刃の冷たい光が重なって見えた。

よみがえってきたのは、夜中に突然暴れ出した父の姿だった。父は刃物を手に藤岡を追いかけてきた。藤岡が逃げても、家の外まで執拗に追ってくる。「何やっとるだ、それあんたげの子どもだで!」。向かいに住むおっちゃんの絶叫が頭の中に響いた。20年以上、心に封印していた記憶が、忘れていた恐怖が、まざまざと呼び覚まされた。

その居酒屋での出来事と前後してのことだ。ある晩、藤岡は自宅でベトナム戦争を描いたアメリカ映画『天と地』(1993年)を見ていた。テレビに釘付けになった。画面には、精神を病んだベトナム帰還兵の姿が映し出されていた。

裸でうろつき、妻を敵と勘違いしてにらみつける鬼のような形相をしていた。「お父ちゃんや!」。思わず叫んだ。父の死後、記憶の奥底に押し込めてきた父の姿にぴったり重なり、過呼吸になった。

大きな転機となった。藤岡は父の死後、自分の記憶から父の存在を消し、「なかったこと」にしてきた。葬儀の後に親戚から聞かされた、自分たちが知る姿とは信じられないほどかけ離れた父が何を背負ってきたのか、理解しようとも思わなかった。

しかし、この時にようやく、父の人生は戦争で壊れてしまったのかもしれないと、思いを馳せることができた。「ああ、これやったんか」と、ようやく腑に落ちた。

文/後藤遼太、大久保真紀 サムネイル/Shutterstock

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)

後藤 遼太 大久保 真紀

過酷で悲惨な戦場を経験した元兵士の多くが心を壊した。悪夢、酒浸り、家族への暴力……壊れた心が子や孫の心もむしばんでいく負の連鎖。

隠された戦争の実相に迫る。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)