「情けは人のためならず」とは人に親切にすれば自分にも良い報いが返ってくることを指すことわざだ。また古くから盆暮れに感謝の気持ちを込めて贈答品を届けるという風習があるが、これも単に感謝を伝えているわけではなく、「これからもよろしくお願いします」という見返りを求める行為である。

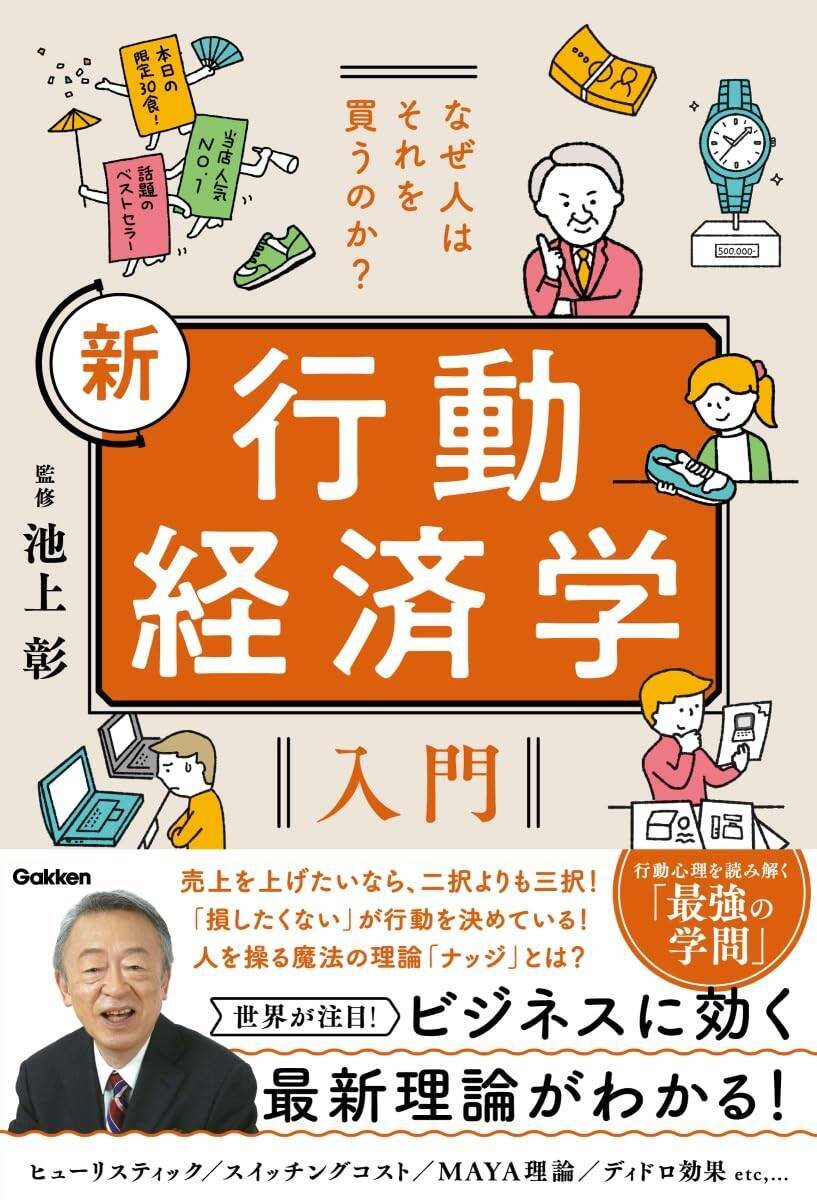

書籍『なぜ人はそれを買うのか? 新 行動経済学入門』より一部を抜粋・再構成し、お返しをしたくなる性質について解説する。

経済学では「人は利己的である」と規定していたが…独裁者ゲームが示すもの

人は利己的であるとした従来の経済学に対して、利他的でもあるとするのが行動経済学ですが、それを実証するのが「独裁者ゲーム」と呼ばれるこんな実験です。

お互いに知らない者同士の2人をペアにして、一方のAに1000円を与え、それをもう一方のBとどう分け合ってもよいと伝えて、実験を始めます。

この場合、2人はアカの他人であり、従来の経済学が規定するように人間が真に利己的であるならば、Aは1000円を独り占めにする可能性が高いはずです。

ところが実験の結果、ほとんどのペアは一方が1000円を独り占めすることなく、もうひとりに300円程度を分け与えていたことが判明しました。

これは人間が決して利己的ではなく、私たちには「利他性」がそなわっていることを示しているというわけです。

見返りを求めることなく他人に利益を与えることができる。他人の満足度が上がると自分の幸福感も増す─。

これも社会的選好※のひとつと考えられていますが、なぜそうなるのかというと、人間はそういうふうにできているから、というほかありません。

※人が自身の利益だけでなく他者の幸福や利益を考慮して意思決定をする傾向のこと

盆暮れの付け届けから臨時ボーナスまで、何かを受け取ったら恩返しをしたくなる?

日本には古くから盆暮れの付け届けという習慣があります。お世話になった人に感謝の気持ちを込めて贈答品を届ける。贈答品市場は近年減少傾向にありますが、それでも付け届けという習慣は廃れていません。

これはなぜかというと、人にモノを贈るという行為がそれなりに効力をもつことを日本人は知っているからです。

つまり、見返りを期待しており、それに対して相手は贈答品を受けたことの恩を返そうとします。このように見返りを期待して他人によくしようとすることを「互恵性」といいます。

業績のいい会社が社員に臨時ボーナスを出すと、さらに業績向上につながるという例もそのひとつ。臨時ボーナスというご褒美を受けた社員が、会社に感謝していっそう熱心に働くようになるからです。これも互恵性です。

また、「情けは人のためならず」ということわざがあります。他人に親切にすると、自分にもよい報いが返ってくる、という意味ですが、これも互恵性を表しているといえるでしょう。

人から何かしてもらったら、なぜ人はお返しをしたくなる?

互恵性と似た心理現象に「返報性」があります。これは人から何かしてもらったら、こちらもお返しをしたくなる、という心理です。たとえ義理チョコでも、バレンタインデーにチョコレートをもらったら、「何かお返しをしなきゃ」と思う。これが返報性です。

互恵性の場合、前述のとおり、その好意のやりとりに見返りを期待するところがありますが、返報性はもっと自然な心理だといえます。これはサルにも見られる現象との報告もあり、私たちの本能に根ざしたものかもしれません。

ただ、返報性がもたらすのは好意のやりとりだけではなく、敵意を示せば相手も敵意を返してきます。そのほかに「譲歩の返報性」と「自己開示の返報性」もあり、前者はいわゆる譲り合い、後者はこちらが秘密を打ち明けたら相手も同じようになるというものです。

一般に、ビジネスはギブ・アンド・テイクで成り立っていますが、返報性はギブ・アンド・ギブ。これは職場で円滑な人間関係を築くうえで重要なポイントでしょう。

商売においても、たとえば食品売り場で試食サービスを受けたら、つい「ひとつくらい買わないと」と思ってしまう。これも私たちの返報性がなせるものといえます。

同僚との所得差は多いのも少ないのもイヤ!?「不平等回避」という社会的選好

利他性や互恵性をもつ私たちは、もうひとつ、所得についての不平等を嫌う「不平等回避」という社会的選好をもっています。

この場合の不平等とは、自分の所得だけが高いケースと、周囲に比べて自分だけが低いケースの両方がありますが、そのどちらも嫌うことがわかっています。つまり、自分の所得が多ければそれでよいと考えているわけではなく、どうであれ、私たちは所得の不平等は望ましくないと考えているわけです。

こうした人間のもつ不平等回避という性質は、利他性や互恵性とともに社会的な助け合いや弱者救済システムのベースになっていると考えられます。

しかし、その一方で、興味深い報告がなされています。

不平等回避の性向をもつ人間ですが、分配においては印象の好悪によって不平等をなす──。

行動経済学の研究は、そんな人間らしい一面もあぶりだしています。

なぜ人はそれを買うのか? 新 行動経済学入門

池上彰

★★世界が注目!ビジネスに効く!池上彰氏が解説★★

行動心理を読み解く最新理論【行動経済学】がわかる!

基礎からあらゆるビジネスの場面での使い方まで、豊富なイラストとわかりやすい解説で、サクッと理解できる!

●行動経済学を知らないとマズい時代が来ている!?

本屋さんで経済学のコーナーを眺めてみてください。いまや行動経済学の本が多く並んでいるはずです。こうした傾向は日本だけではありません。世界のビジネスエリートや大学、そして名だたる企業からも行動経済学は注目されているのです。

◆人間は感情や思い込み、状況に左右されている…

「人間とは何か」を追求すればビジネスにも役立つ!◆

・売上を上げたいなら、二択よりも三択!

・「損したくない」が行動を決めている!

・人を操る魔法の理論「ナッジ」とは?

・人は必ずしも合理的に行動しない!?

・あぶく銭ほど散財してしまうのはなぜ?

・値下げするなら「アンカリング効果」を使うべし!

・「成功率95%」と「失敗率5%」の違いは?

※2022年に弊社より刊行された『池上彰の行動経済学入門』の大幅増補改訂版です。

【もくじ】

●Introduction そもそも行動経済学とは何か?

●序章 経済は「人の心」で動いている!行動経済学のキホン

●第1章 身近にあふれる!行動経済学を利用したビジネス戦略

20円の差で売れ行きは伸びる?/「くわしくは○○で」が気になる理由/クラウドファンディングはなぜ流行したのか?/「当店の人気No1」などのポップが有効なのはなぜ?/ヒット商品の鍵を握るMAYA理論とは? ほか

●第2章 意思決定をする直感「ヒューリスティック」とは?

推しのグッズを買い集めてしまうのはなぜ?/なぜ人は損切りがうまくできない?/人はなぜ民間療法を信じやすいのか?/血液型がB型の人はマイペースというのはホント? ほか

●第3章 「損したくない」が行動を決める!?「プロスペクト理論」とは?

ベストな選択をするための「プロスペクト理論」とは?/損失を避けたい心性を証明する「価値関数」/宝くじ当選の夢を人はなぜ見続ける? ほか

●第4章 人は将来よりも「今」を重視する!「現在バイアス」「社会的選好」とは?

1年後の2万円より今日の1万円を選ぶのはなぜ?/空腹時にスーパーに行くとつい買いすぎるのはなぜ?/買い替えの足かせになる「スイッチングコスト」とは? ほか

●第5章 人を操る魔法の理論「ナッジ」とは?

そっとヒジでつつく「ナッジ理論」とは何か?/健康増進型保険は本当に健康に役立っている?/ビッグデータで「個別ナッジ」の時代に/ナッジの危険性と正しい使い方を知ろう! ほか

●第6章 行動経済学が切り拓く未来

「利他性」が生み出す新たな経済活動/SDGsを達成するためにも力を発揮! ほか

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)