日本の上司は、部下に対してマイナスな点の指摘が多く、仕事の成果を褒めない傾向があるという。しかし、このようなマネジメントを続けていると、やがて部下は「壊れて」しまう。

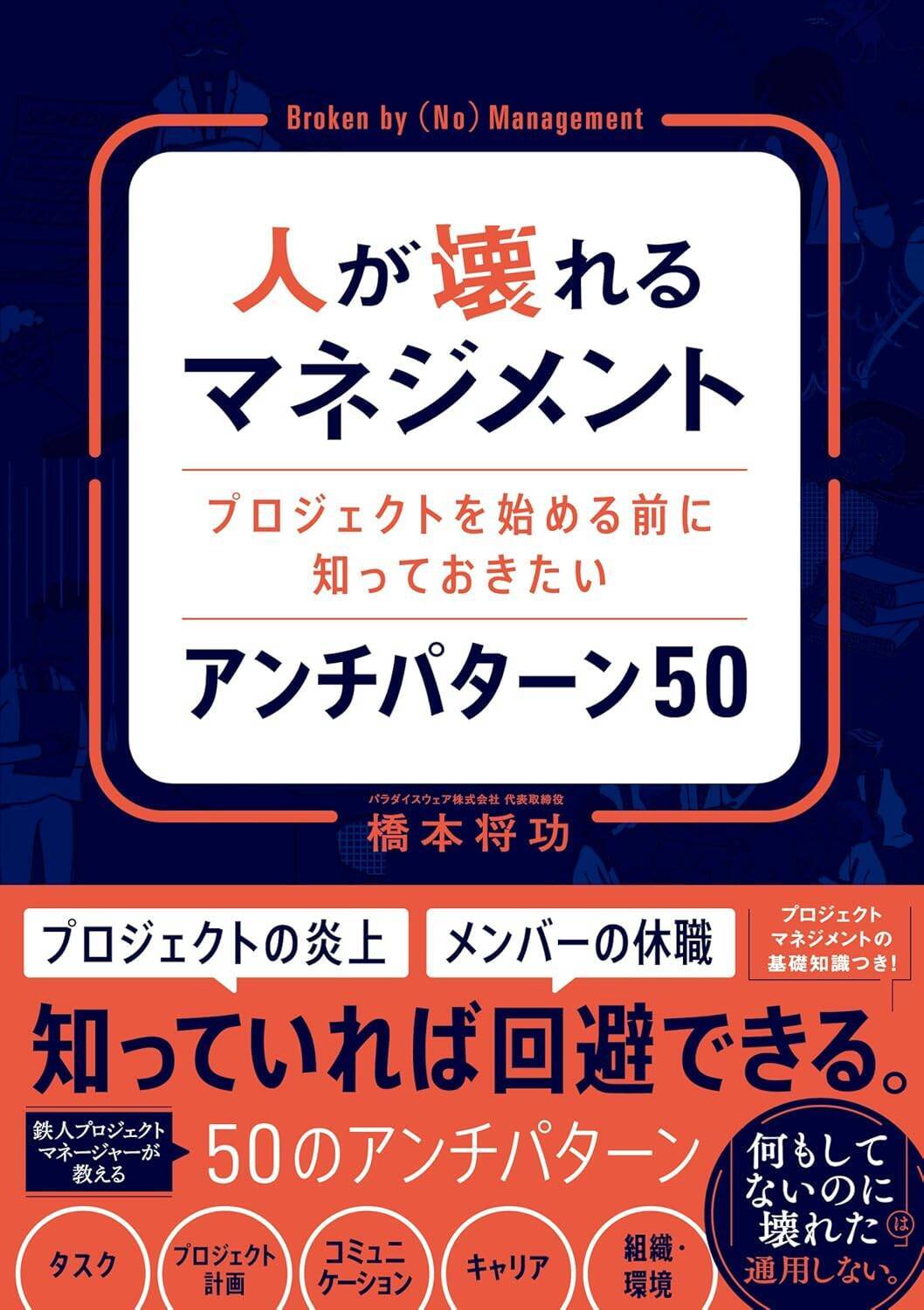

橋本将功著『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン50』より抜粋・再構成し、「上司が褒めない問題」の背景と、その改善法を解説する。

部下「頑張って仕事をしてもどうせ評価されない」

AmazonやGoogle Map、ゲーム、アプリなどのレビューについて、ネットでしばしば話題になるのが、「日本人の評価は辛い」というものです。他の多くの国では強い不満がなければ星5を付けられるのに対し、日本では満足している内容のレビューでも星4や星3が付けられ、一つの不満があるだけで吐き捨てるように星1のレビューが付けられる傾向があると言われています。

大内範行氏は「日本人の評価が辛いぞ問題」というコラムで、グローバル企業における満足度調査でも同様の問題にぶつかり、その背景として日本には「松竹梅」の文化があるために真ん中の評価を選びやすいこと、また学校教育において「通信簿」で評価されることに慣れており、極めて優秀でなければ「5(よくできました)」を取ることができないのが一般的な認識になっていることを挙げています。

つまり、日本人は受けてきた教育や文化的な考え方から、評価を行う際は無意識に減点方式を採用する傾向が強いといえます。

この傾向はビジネスの現場でも多く見られ、「マネージャーやリーダーからネガティブな評価や至らない点の指摘を頻繁にされることはあっても、達成した物事について褒められたり感謝されたりすることはない」という状態を生み出しています。

当然、これはモチベーションの維持や向上にはつながらず、慢性的にこのような状態になると、不満が積み重なってメンタルヘルスのバランスを崩してリタイアしたり、離職したりする原因の一つとなります。また、「頑張って仕事をしてもどうせ評価されない」という認識につながると、リタイアや離職にはつながらなくとも、ネガティブな評価を受けるのを最小限にするためにリスクがある仕事を回避するようになります。

プロジェクトのように正解がない取り組みや、社内にまだ前例がない取り組みが進まない組織では、しばしばフィードバックがネガティブなものばかりになっていることがあり、リスクを取ることを回避する社内文化が形成されてしまうのです。

日本では減点方式の評価が一般的であるという傾向に加えて、日本社会が置かれてきた時代背景もビジネスにおいてネガティブなフィードバックを受けやすい要因の一つです。日本ではこれまで「失われた30年」という長い経済の停滞期を多くの企業が経験してきており、ビジネスの現場でも高い水準のノルマを達成できない場合に減点されることに慣れてしまっていたり、決められた業務マニュアルに沿っていない場合にミスとして叱責されたりすることで、「いかに失敗を防ぐか」に腐心するようになっているのです。

また、経済成長が見込めない状況では、コストカットが組織の運営において重視されます。多くの企業において、それは人材や待遇も例外ではありません。

こうした状況が長年続いてきたため、日本の会社員は働く意欲を失ってしまっているのです。Gallup社がまとめた「State of the Global Workplace: 2023 Report」によると、日本における仕事への熱意や職場への愛着を示す社員の割合は、2022年でわずか5%と世界最低水準(世界平均は23%)とされています。これは社員20人中およそ1人しか仕事に熱意を持っていないということであり、かなり深刻な数値といえるでしょう。

「褒めてるつもり」ではダメ

日本では「評価に対する考え方」と「長い経済的な停滞」という2つの大きな要因が、仕事において無意識にネガティブなフィードバックが多くなりやすい状況をもたらしています。超少子高齢化の現代においては、この環境を変えなければ希少な人材を維持したり、個人の意欲を高めて労働生産性を上げて他社との競争に打ち勝ったりすることはできません。

ネガティブなフィードバックが蔓延し、「進んで新しい仕事を実施してリスクを取ることが損である」という社内文化を変えることは難しくても、自分の行動を変えていくことはできます。

まず個人で明日からすぐにできる方法としては、「ネガティブなフィードバックの割合を減らすこと」が有効です。部署やチームで仕事をする際は部下やメンバー個人個人のアウトプットの方向性や品質が高いものである必要があります。そこで、「ダメ出し」という形でネガティブなフィードバックをすることは避けられませんが、その際に相手から見てネガティブな評価ばかりにならないようにすることがポイントです。

たとえば、提出されたアウトプットに対して、「ここがすごく良かった」と相手の努力や創意工夫を認めたうえで、「この部分は修正が必要だから直してほしい」や「この部分は方向性が違うからこう変更してほしい」と、ポジティブな評価とネガティブな評価をセットにして伝えるようにするのです。

完璧主義者のマネージャーはしばしば「褒めてるつもり」や「態度で示しているつもり」と考えていることがありますが、明確に言葉にしなければ相手に伝わりません。必ずポジティブな表現とセットで伝えるようにするとフィードバックのバランスを保ちやすくなります。

文/橋本将功

『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』(ソシム)

橋本将功

知っていれば避けられる!プロジェクト現場のマネジメント「アンチパターン」集

プロジェクトマネージャー(PM)一筋24年!500件以上のプロジェクトを経験してきた著者が、多くの組織・プロジェクトで見られる「人が壊れるマネジメント」の原因を体系化し、その回避法を具体的にご紹介します。

「目標の不明確さで壊れる」

「経営陣の無理解で壊れる」

「意思決定過程への非参加で壊れる」

「マイクロマネジメントで壊れる」

「組織文化とのミスマッチで壊れる」

「実行したタスクがキャンセルされて壊れる」

などなど、人が壊れやすい50のアンチパターンを紹介。

再現性の高い「正しいマネジメントの方法」をセットでお伝えします。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)