パンダのぬいぐるみを「架空のクマ」と思いこむ

黒柳徹子は日本随一のパンダファンとして知られる。その出会いは、いまから75年ほど前の小学校低学年のころまでさかのぼる。アメリカ帰りの叔父がおみやげに買ってきてくれたのが、パンダのぬいぐるみだった。ドラマでも黒柳がたびたび手にしているぬいぐるみが、それである。アメリカでは1936年(黒柳が3歳のころ)に中国で生け捕りされたパンダがシカゴ動物園で「スーリン」と名づけられ、人気を集めていた。

もっとも、幼き日の黒柳が、ぬいぐるみがパンダという動物だと知るのはもう少しあとのこと。当時は、白と黒でデザインされた架空のクマだと思いこんでいたという。黒柳はそのぬいぐるみを、耳がちぎれ、目のまわりの黒い飾りもとれてしまうほどかわいがった。戦時中、空襲で防空壕に逃げ込むときも、東京から地方へ疎開するときにも片時も離さなかったらしい。あまりに汚くなったので母親に捨てられたこともあったが、どうにか取り戻し、いまも手元にあるという。ちなみにこのぬいぐるみの写真は、動物写真家の岩合光昭との共著『パンダ通』(朝日新書)に載っており、それを見るとドラマのぬいぐるみがかなり忠実に再現されていることがわかる。

黒柳は、パンダという動物が中国に実在することを知ると(その時期は、本によって「小学2年生くらいのとき」とか「もう少し大人になったころ」とか記述がまちまちでいまひとつはっきりしないのだが)、情報源の乏しいなか、写真や情報を探してきては、スクラップブックに保存するようになる。

本物のパンダは想像の百倍かわいかった!

黒柳が初めて本物のパンダを見たのは1967年、ロンドンでだった。当時、ロンドン動物園には「チチ」というメスのパンダがいた。見に行くにあたって黒柳は、もし自分の想像よりパンダがかわいくなかったとしても、それはしかたがないのであきらめようと思っていたという。だが、本物のパンダは、長らく想像していたより百倍ぐらいかわいくて、すっかり魅せられてしまう(黒柳徹子『パンダと私』朝日ソノラマ)。

このとき黒柳は、チチだけでなく、見合いをさせるためソ連(当時)のモスクワ動物園から来ていたオスのパンダも見たと書いている。前掲の『パンダと私』によれば、黒柳は事前にその噂を耳にしていたという。しかし、ひょっとすると諸事情からモスクワからパンダは来ていないかもしれない。折しも友人の永六輔が仕事でモスクワに行っていた。そこで黒柳は永に、モスクワにパンダがいるか見てきて下さいと頼んだ。しかし、永は雪の降りしきるなか身振り手振りで人に訊ねながら探したものの、先述のとおりパンダはロンドンに行っていたので見つけられず、途方に暮れた……というオチがつく。当の黒柳は頼んだことをすっかり忘れて、2頭のパンダに夢中になっていた。

「anan」とキョンキョンの共通点は?

ところで、モスクワ動物園のオスのパンダの名前は「アンアン」といった。1970年に平凡出版(現マガジンハウス)から創刊された女性誌「anan」のタイトルは、このパンダの名前をヒントにつけられたとの説がある。

同誌タイトルを決めるにあたっては、読者からの公募という形をとり、「五十音の最初と最後の音を重ねた」案を応募した秋田県の高校生が“名づけ親”に選ばれた。だが、「anan」の創刊スタッフだった赤木洋一によれば、それは表向きの話で、実際には当時平凡出版の副社長だった清水達夫(のち社長、会長)が、「生きているぬいぐるみ人形のような愛らしい姿態と名を持つ希少動物『パンダのアンアン』を、新しい女性誌のタイトルとマスコット・キャラクターにしようと決めた」という(赤木洋一『「アンアン」1970』平凡社新書)。

さらにいえば、「anan」の誌名決定には、黒柳が影響を与えていた可能性がある。黒柳は平凡出版の編集者から新雑誌創刊にあたって対談を頼まれ、そのときたまたまアンアンという名のパンダがいると話をしたという。雑誌のタイトルが「anan」になったと連絡があったのは、それからしばらくしてからだった(黒柳徹子『徹子さんの美になる言葉 その後のトットちゃん』講談社)。ひょっとすると、清水達夫は黒柳を通じてパンダのアンアンの存在を知ったのかもしれない。

黒柳はニューヨーク留学中(その模様は先の「トットてれび」でも描かれていた)の1972年にも、足を延ばしてワシントン動物園へ中国から贈られたばかりだったパンダを見に行っている。さらに同年11月には、日中国交正常化を記念して上野動物園にもパンダが贈られ、このときも黒柳はわざわざ仕事を抜け出して、トラックで園内に運ばれてきたパンダを見届けた。

上野動物園に最初に来たパンダの名前は、カンカン(オス)とランラン(メス)という。じつは小泉今日子のニックネーム「キョンキョン」は、この名前に由来するらしい。

小泉がキョンキョンと呼ばれるようになったのは、小学1年のころ。そう呼び始めたのは家の近所のおばさんで、それをきっかけに友達にも広まったらしい。

日本で初めてパンダに声をあてたのは「あの人」

ついでなので、日本で(おそらく)初めてパンダのキャラクターに声をあてた人物も紹介しておこう。

1958年に公開された日本初の長編カラーアニメーション映画「白蛇伝」には、舞台が中国ということでパンダが登場した。だが、パンダがどのような動き方をするかまではわからず、作画にあたってはクマを参考にしたという。このときパンダの声をあてたのは誰あろう、黒柳徹子とも親交の深い森繁久彌だった。鳴き声もわからなかったので、森繁はパンダが踊るシーンに即興で「ポコポンヒョイ、タイコがウイ」と歌をつけた(家永真幸『パンダ外交』メディアファクトリー新書)。アドリブを得意とする森繁の面目躍如といえる。

それにしても、森繁久彌がこんなふうにパンダとかかわっていたことを、黒柳徹子は御存知であろうか。

篠山紀信と黒柳徹子とヘアーと

「トットてれび」第4話では、黒柳徹子がヌード写真を撮影するシーンも印象に残った。それは1967年、黒柳が初めてパンダを見た年のことで、撮影したのは当時新進気鋭の写真家だった篠山紀信である。ドラマで篠山を演じたのは青木崇高。くせ毛なのかドラマでも映画でもモジャモジャの髪型のことが多い青木は、今回も篠山のおなじみのヘアスタイルを忠実に再現していた。

ただし、野暮ながらツッコんでおくと、実際には1967年の時点ではまだ篠山はあの髪型にはしていなかったはずである。加藤哲郎『昭和の写真家』(晶文社)によれば、篠山はアメリカのデス・バレーでの撮影からの帰国時、例のカーリーヘアーになっていて周囲をアッと言わせたという。それが1970年のことだから、黒柳のヌード撮影より数年あとだ。とはいえ、やはりあの髪型でなければ篠山だとはわかりにくい。それも劇中での登場はワンシーンだけとなれば、印象を残すという意味でも、史実とは多少異なれどあの髪型にしたのは正解だったと思う。

篠山はデス・バレーで撮影の翌年、1971年にはブラジルのリオのカーニバルに出かけて写真を撮りまくり、『オレレ・オララ』という写真集にまとめている。それまでの篠山の写真は、被写体である女性の体をオブジェ的に撮るなど、写真で何かを語ろうという志向が強かった。それが『オレレ・オララ』をきっかけに大きく変わり、《相手の中にもぐりこんでアウラを引き出し被写体に語らせるようになってい》ったと評される(大竹昭子『眼の狩人 戦後写真家たちが描いた軌跡』ちくま文庫)。

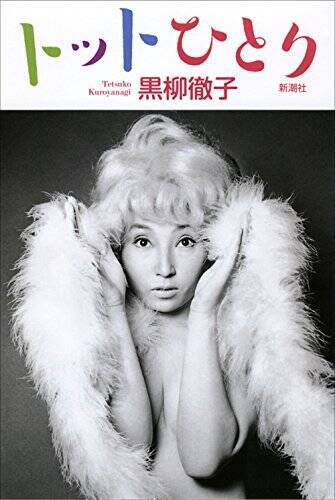

思えば、黒柳徹子が演劇の勉強のためニューヨークへ発ったのは、篠山がリオのカーニバルを撮影に行ったのと同じ年だ。黒柳もまた、NY滞在中に髪型を変え、翌72年に帰国する。それが「たまねぎヘアー」とも呼ばれる、あの独特の髪型だった。NYでは振袖を着て出かけることが多かったので、それに合う髪型として親友の美容師と話し合いながら完成させたという(黒柳徹子『トットひとり』新潮社)。

黒柳徹子と篠山紀信、いずれも海外に出たことで人生の転機を迎えるとともに、行った先で変えた髪型がトレードマークになっているというのが面白い。

(近藤正高)