浮かれたお祭り騒ぎという一面があったことも事実ではあるけれど、なんだかとても懐かしい。そして恋しい。

CDが売れない、配信も今ひとつだ、このままでは日本の音楽はどうなるんだ、ジリ貧か……? などとお先真っ暗な話ばかりが後を絶たない、ここ数年の音楽シーン。そうは言うものの、街を歩けばギターを背負った男子や女子(少なからず中高年の人もいる)は当たり前のように目にするし、練習スタジオは増え続けているし、ライブハウスのブッキング状況も全然悪くない。でも、音源のセールスは伸び悩みどころか、だいぶ危機的状況というのだから不思議だ。無料観できる、無料聴きできるYouTubeが悪いのか、もはや音楽は聴くものではなくリアルタイムで体感するものなのか……。

なんてことを思ったとき、ふっと頭をよぎったのが1990年前後に巻き起こったバンドブーム。ブームを後押ししたのは“イカ天”こと『三宅裕司のいかすバンド天国』というTBSテレビが深夜に放映していた、簡単に言えばアマチュアバンドの登竜門的番組。

もちろんそれ以前からバンドブームはあった。一般に“第一次バンドブーム”と呼ばれるのはサザンオールスターズやRCサクセションが登場した、1970年代後半~1980年代前半のブーム。筆者は当時通っていた予備校で「もう世も末ですねぇ、なんですか、あのサザンナントカの勝手にシンドバッドって」と現国の教師が大きくため息をついてボヤく姿を今でもよく覚えている。歌謡曲やフォークソングやニューミュージックに慣れていた耳に、“胸さわぎの腰つき”は、その歌い方も含めてかなりセンセーショナルなものだった。

という第一次バンドブームの勢いを受けて、1980年代後半から音楽シーンの主流となったのが“第二次バンドブーム”である。バブル景気の追い風もあり、一時はシーンを乗っ取ったと言ってもいいほどの盛り上がりを見せた。ライブチケット予約の電話が殺到して電話回線をパンクさせたBOOWYや、テレビ画面の枠などお構いなしに跳ね回って歌うTHE BLUE HEARTSを筆頭に、レベッカ、米米CLUB、プリンセスプリンセス、リンドバーグ、X、ユニコーン、JUN SKY WALKER(S)、THE BOOMなど、個性豊かなバンドが続々とデビューを飾りヒット曲を放った。自分たちが演奏するサウンドで、自分たちの言葉を歌う、今でこそ当たり前となっているバンドのあり方が定着したのが、この時期になると思う。

そのバンドブームのなか、バンドに憧れてCDを聴きライブに行くのは当然のこととして、さらにバンドは楽しむもの、参加するものという意識が出てきたのも自然なことだろう。それのきっかけの一つが、先に述べた“イカ天”だ。

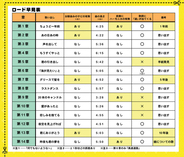

それは歴代のグランドイカ天キングの面々を見れば、納得してもらえるだろう。初代グランドイカ天キングから順に名前を挙げると、FLYING KIDS、BEGIN、たま、マルコシアス・バンプ、LITTLE CREATURES、BLANKEY JET CITY、PANIC IN THE ZU:(当時はパニック・イン・ザ・ズゥ)である。

また当時はSNSもネットもない時代であったため、テレビの威力は今と違って計り知れないものがあり、そのことも加熱するバンドブームの一因だった。実際、イカ天に出演した翌週(イカ天の放映時間は毎週土曜日深夜)はライブの動員が一気に激増。

そうなると何にせよ玉石混淆が始まる。力のあるバンドが出てくる一方で、文化祭に合わせて狙い一発で結成しました的なお祭りバンドも数多く出てくることになる。筆者も、当時続々と出てくるバンドの音源を片端から聴いていたが、正直なところ「………。」というバンドも一つや二つではなかった。見た目のインパクトのみ、タブーをあえて歌うだけの確信犯、即興とは名ばかりの出たとこ勝負ソング……。

そして1990年代中頃以降は、Mr.Children、スピッツ、THE YELLOW MONKEY、ウルフルズ、GLAY、L'Arc~en~Cielなどがヒット曲を出し、シーンを引っ張っていく存在となる。

だが改めて1990年前後のバンドブームを振り返ると、浮かれたお祭り騒ぎという一面があったことも事実ではあるけれど、なんだかとても懐かしい。そして恋しい。なにせ音楽シーンも、バンドに関心を持つ人も、迷いなくパワフルだった。楽しそうだね! 聴いてみよう! 行ってみよう! やってみよう! 今となっては、そのシンプルな原動力には憧れすら感じてしまう。

掌に収まるスマホは、やはり便利だ。それさえあれば、いつでもどこでも観たり聴いたりできる。その便利さを否定するつもりはないけれど、お気に入りのバンドやアーティストのライブには行くというお決まりの楽しみ方もいいけれど、時には「ちょっといいな」くらいのものに手を出してみるのも結構楽しいですよ。そんなことを老婆心ながら思ってみたりする。

(文/前原雅子)