本記事では、AIエージェントの特徴を整理したうえで、契約業務という高度なナレッジ業務にAIエージェントを適用した事例として、株式会社Hubbleの「Contract Flow Agent(コントラクト・フロー・エージェント)」を取り上げる。

【企業概要】株式会社Hubble契約書や審査・検討過程のナレッジをまとめて管理・効率化するクラウドサービスなどを開発・提供する企業。契約業務を効率化することで、法務・事業部門の生産性を向上させ、企業の成長をサポートする。導入企業は、スタートアップから上場企業、法律事務所まで多岐にわたり、契約業務のDXとガバナンス強化を推進している。

AIエージェントは、信頼できる情報源の選定からタスクの実行まで行う

株式会社Hubble CEOの早川 晋平氏は、AIエージェントの本質的な役割は「人を介さず、自律的にタスクを行うこと」だと語る。これはAIエージェント全般に共通する特性であり、状況や設定次第で一定の自律性を発揮できるのが強みだ。「AIエージェントは、情報を抽出して整理し、最適なタスクを選定して実行します。これにより、人が関わらなくてもタスクが自律的に実行されることが、AIエージェントの強みです。従来のチャットボットが、単に質問に答えるだけの存在だったのに対し、AIエージェントは『人に代わって自律的に考え、動く』役割を担うんです」

株式会社Hubble CEO 早川 晋平氏さらに具体的に説明するために、早川氏は汎用LLM(大規模言語モデル)のChatGPTの進化を例に挙げる。初期のChatGPTは、インターネット上の情報を要約し、ユーザーとのやり取りを対話形式で進めることが中心だった。しかし、GPT-4以降では、最適なインターネット上の情報を要約するだけでなく、情報源の信頼性まで考慮してタスクを実行するようになった。

「例えば、調査を行う際には、政府や公的機関の公表資料、国際機関の統計や報告書、大学や研究機関の学術論文、業界団体の調査結果、投資銀行やコンサルティングファームのレポートなど、信頼性の高い情報源を参照することがありますよね。

AIエージェントは、こうした信頼性の高い情報源を条件や設定に基づいて選び、情報をまとめる能力を持っています。従来の検索エンジンでは、PDFファイルのような検索エンジン最適化(SEO)されていない情報は上位に表示されにくく、見つけることが困難でした。しかし、AIエージェントは、その内容まで確認し信頼できるものか判断し、より有益な情報を探し出すことができます」

この機能は、単なる情報収集の域を超え、情報の選定という人間の判断を高度に支援すると言えるだろう。さらに、AIエージェントはタスクの実行までを担う。早川氏は、会食の店選びを例に挙げて、その可能性を説明した。

「会食の店を探す際、『恵比寿、個室、1万円以下』という条件で、カレンダーの空き時間と食べログの予約状況を連携させ、予約までしてくれる。これが、AIエージェントの具体的なタスク実行のイメージです。人間が本来行っていた予約業務までを担ってくれるのです」

メルマガ配信の例も挙げ、さらにAIエージェントの特徴を詳しく説明する。

「これまでのメルマガ配信ツールは、『朝9時に配信する』というルールを設定すれば、その通りに実行するだけでした。しかし、AIエージェントに『最適な時間に配信してください』と指示を出せば、最初は9時に配信しつつも、開封率が低ければ、次は10時、次は11時と時間をずらし、最終的に最も開封率の高い12時に配信時間を変更するといった動きを自律的に行うことができます。この違いは、単なる効率化ではなく、『タスクの背後にある目的を考えて動いてくれる』という点にあります。メール配信自体が目的ではなく、開封してもらうことがゴールであると理解しているのです」

最終的な「責任」と「意思決定」は常に人間が担うべき

こうしたAIエージェントの技術的なブレークスルーについて、早川氏は「やはりOpenAIの存在が大きい」と話す。「OpenAIが、AIエージェントを作るための開発キットをオープンに共有してくれています。

しかし、AIエージェントには、まだ乗り越えなければならない課題も存在する。特に、世間の期待値と現実とのギャップだ。

「AIエージェントは、人の代わりに意思決定をすることはできません。あくまで『人間が意思決定するための判断材料を提示する』ことがその役割です。この割り切りは非常に重要で、AIに最終的な判断まで期待してしまうと、それが課題だと感じてしまいます。この期待値のずれを、強く感じますね」

「例えば住宅ローンのような、手数料や見積もりが公開情報として入手できるような領域では、AIエージェントが最適な選択肢を提案してくれるようになるでしょう。一方で、賃貸物件を選ぶ際には、駅からの距離や家賃といった客観的な条件だけでなく、街の雰囲気や、場合によっては風水といった主観的・感性的な要素が重視されることもありますが、そうした部分をAIが判断するのは難しい。あくまで、候補を挙げるまでがAIの役割であり、最終的な判断は人が行う必要があります」

契約業務など、特定の用途でこそAIエージェントが活きる

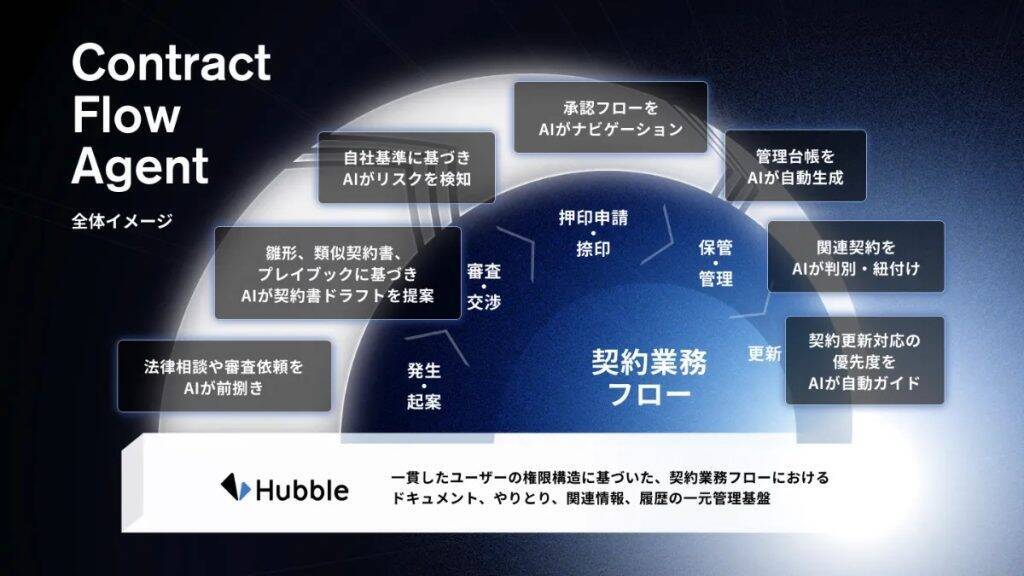

そんなAIエージェントを契約業務に実装したのが、Hubbleの「Contract Flow Agent(以下、CFA)」だ。「ChatGPTやGeminiは、あくまでも汎用的なAIで、特定の用途に限定されることなく、幅広い場面で使えることが強みです。逆に言うと、特定の用途に限定されるような使い道は適しません。

さらに、もう一つの大きな問題が、契約内容の理解度にある。

「法務担当者は契約書を読み込んで内容を把握していますが、事業部門の営業担当者は、法的な知識に自信がない場面もあり、正しく理解できていないにもかかわらず、そのまま業務を進めてしまうことがあります。フロントに立つ営業担当者が契約内容を正しく理解してこそ、ビジネスに最大の価値が生まれるはずなのに、それが実現できていない状況がもったいないと感じていました」

この複雑な契約フローと、部門間の知識ギャップという二つの課題を解決するために生まれたのがCFAだ。

CFAの機能は、単なる業務の自動化にとどまらない。まるで個人の秘書やアシスタントのように、一人ひとりの業務をサポートする。

「CFAに入ると、AIが、設定や過去の履歴に基づき『次にやるべきこと』や『必要な情報』を提示します。また、AIが契約書の内容を要約して提示することで、法務と営業間の情報の断絶も解消可能です。営業担当者が慣れない業務で、法務に何を依頼すればいいかわからないときでも、AIが代わりに必要な情報を収集・整理し、法務がレビューに入れる状態にしてくれるのです」

「契約業務は、各プロセスを手作業で進める中で、仕事の漏れが発生しやすいという課題があります。しかし、CFAが設定や業務ルールに基づいてタスクを判断し、次のステップへとボールをスムーズに渡していくことで、この漏れを防ぐことができます。これにより、プロセス同士、そしてそれに関わる関係者を円滑につなぐことができるのです」

この機能は、CFAが契約業務における「業務進行」と「意思決定」を支える伴走者として機能していることを象徴している。

「AIエージェントは、導入したその日から業務を変えてくれるわけではありません。人間と同様に、オンボーディング期間が不可欠です。プロンプトや業務フローの設定を行い、AIエージェントを会社のルールに慣れさせる期間として、3カ月から半年程度のプロジェクトとして捉える必要があります。導入初日から過度な期待をしないようにしてください。

加えて、AIエージェントが馴染んでいくにつれて、最終的にはその分の人員コストを削減できるかもしれませんが、導入タイミングではダブルコストを許容できる財務体制も必要です。さらに、AIエージェントが導入後にちゃんと会社に馴染んでいるか、人の仕事を効率化できているか、そのパフォーマンスを継続的に評価していくことも求められます」

これらは新卒社員を採用し、育成していくプロセスと共通している。AIエージェントは魔法の杖ではなく、適切なオンボーディングと評価を通じ、初めてその真価を発揮すると言える。

AIエージェントが普及した先で、人が向き合うべきものとは?

早川氏の考えでは、AIエージェントを導入することで、組織の業務文化そのものを変革する可能性を秘めているという。「AIエージェントが、業務を自律的に進めてくれることで、現場の迷いが減り、判断の道筋が可視化されます。部署間の連携がスムーズになることで、異なる部署でも一貫した対応が可能となり、信頼関係も生まれます。そして、人は本来向き合うべき価値創出の領域に集中できるようになります。例えば営業担当者であれば、顧客と向き合うことに多くの時間を割けるようになるのです」

「例えば、車ができたことで移動時間が短縮され、人は空いた時間をより価値のある別のことに使えるようになりました。この空いた時間で、大量生産が可能となる技術が開発されたり、飛行機のような別の移動手段が開発されたりする。このように、空いた時間を使って新しい技術や仕事が生まれてきたのが、これまでの歴史だと思っています。これは、現在のAIの台頭にも当てはまり、『残業を減らす』という業務効率化の目的のみでAIを活用するのは、本質的ではありません。AIを活用することにより生み出される『時間』で、人はさらに価値を生み続ける。こうして、歴史は発展していくのだと思います」

では、AIエージェントが普及した時代に、「人が本来向き合うべきもの」とは何だろうか。

「例えば、新規事業のアイデアを10個、AIに出してもらってもその中から『今、自分たちがやるべきことは何か』と選ぶのは人間です。

AIエージェントは単なる効率化を超えた、より創造的で人間らしい働き方を促す手段だ。AIエージェントが普及した先に待っているのは、不安を煽るような「仕事が奪われる未来」ではなく、新しいミッションや仕事が次々と生まれ続ける、創造的な未来なのかもしれない。

取材・文:吉田 祐基

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)