具体とは、画家・吉原治良を中心に1954年に結成された前衛美術集団「具体美術協会」のアート活動で、パフォーマンスやハプニング、極限まで縮小した表現方法など、現在では普通に行われている芸術様式の先駆となった。1957年には仏評論家ミシェル・タピエにより海外へ紹介され高評価も得た。具体美術協会そのものは、1972年の吉原治良の死を境に解散するが、同会がまいた種は日本の前衛美術のすべてを含んでいた点で一つの転換期となり、現在につながっている。

時代とともに何度か回顧されてきた具体だが、2013年はニューヨークのグッゲンハイム美術館で「具体:素晴らしい遊び場」展が開かれるなど、再び関心が寄せられている。具体とは何か? 表現とは何か? これら疑問をパリ在住の具体作家・松谷武判さんにうかがった。

――具体とは何ですか?

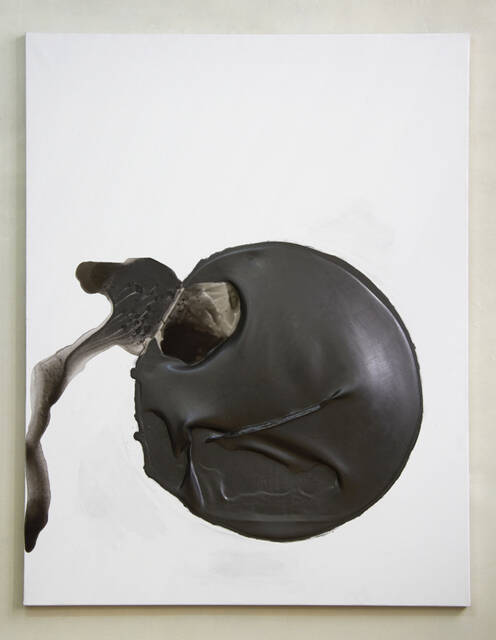

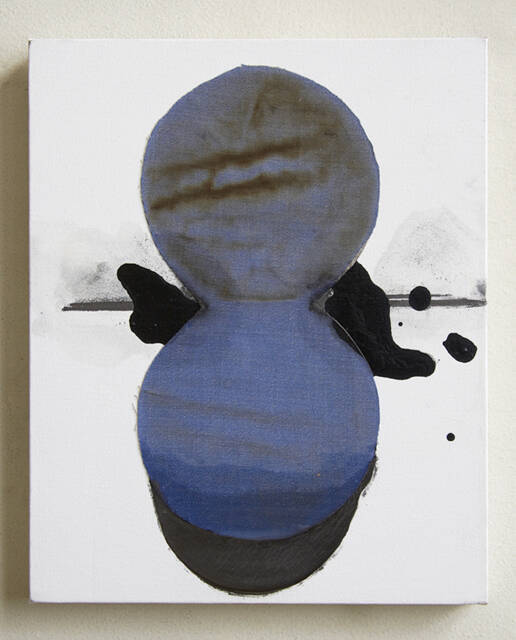

様式にこだわり頭でっかちにならず、前に影響したものにとらわれないで、自由にやりなさいということです。しかし美術学校など、そういうものの影響を受け育ってきて、急に新しいことをと言われてもできないので、例えば当時、具体の白髪一雄は、泥に入り体ごとエネルギーを使って制作したり、足を使って描いたりしました。私の場合は、新しい素材から入りました。50年代後半に市販され出した木工用ボンドをキャンバスに大量に流し、扇風機やドライヤーで急激に乾かすことで、有機的で官能的な造形を、平面に立体的に表現しました。ただし、材料だけ新しくても作品にはなりませんから、自分のアイディアを加え、対話しつつここまで来ました。

――具体と出合ったのはいつですか?

20歳を過ぎた頃です。

――フランスへ渡ったのはいつですか?

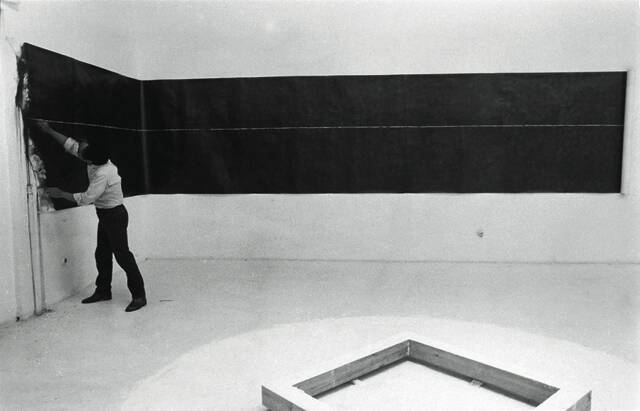

1966年にフランス政府留学生選抜第1回毎日美術コンクールでグランプリを受賞し、給費留学生としてパリで学べる機会を得ました。しかし70年代後半までは作品がまったく売れず……。そのため皿洗いや、ペンキ塗りのアルバイトをしながら糊口をしのいでいました。時間だけはたくさんあるので、ある時自分に「紙と鉛筆があればどうするか?」という1つの質問を作ったのです。私は詩人でも小説家でもないので言葉で表現はできない。描くしかない。そこで鉛筆で紙を黒く塗りつぶすと、塗りつぶした表面が、予想以上に神秘的な黒として現れました。それを見た友人が、このような深い黒の面なら、大きければ物理的に迫力があるのではないか、とアドバイスをくれたため、10mの帯のような長いドローイングをしたのです。展示すると多くの人に興味を持たれまして、数年後にボンドの表現方法と合わせた、今の作風になりました。

――木工用ボンドを使おうと思ったきっかけは?

視覚芸術ですから、当然視覚で実践しなければいけません。立体化したものを作りたいというイメージはあったものの、普通の絵の具ではできませんよね。

――鉛筆に至った経緯は?

白黒のみの配色や、空間の取り方など、日本の伝統的価値観をもう一度考えてみました。書と墨を取り入れていた人はすでにいましたし、それなら鉛筆でやろうと思いました。決めた以上は続けねばなりません。続けていくうちに今の形になりました。こういう仕事は自分の精神的な面がすごく作用するので、それを大切にして無限の空間を表現します。繰り返しの作業で、作品に時間を埋め込んでいきます。

――発想はどういう時に生まれますか?

直感を大事にしています。

――自分のスタイルはいつ確立したと思いますか?

スタイルを確立するというか、(持って生まれたものか勉強や体験から得たのか、それは人によりさまざまですが)自分が持っているものを大切にし、その奥にあるものを引き出して創作しています。いい作家は、それが一つのスタイルになり、流行に関係なく作っています。マンネリを繰り返さないように意識しつつ、常に新鮮さを求める対話が必要です。

――日本人とフランス人の作品に対する感じ方の違いは?

背景にある歴史が違うため根本的な感じ方は異なりますが、日本人、特に男性は、好き嫌いを言わないし、分からないということも言いません。女性は直感的にものを言ってくれます。フランス人は好き嫌いをはっきり言い、きっちり感想を述べてくれる人が多いです。日仏の違いは教育方法から来る相違でしょうね。

――制作面ではどうでしょうか?

日本人は手先が器用です。フランス人も器用な人はとことん器用ですが、日本人は全体的に器用です。そのため陶芸や版画は有利です。

――日本の芸術の取り上げ方をどう感じますか?

日本は物事を流行的に扱い、すぐ新しいものに目を移します。例えばパリで活躍している舞踏の山海塾なども、忘れていたのに海外が認めたら、また「すごいすごい」と取り上げていますね。一般の人はそれでいいと思いますが、要となる所もそれでは、なかなか文化の面で一流にはなれないのではないでしょうか。

――フランスで制作活動を続けている理由は?

フランスには29歳という、ある程度の年齢で来ましたから、物事を客観的に見られるというのが、理由の1つです。そして絵画に限らず、演劇や音楽など芸術面での催しが豊富というのも良いですね。もちろんすべての人ではありませんが、芸術をやっている人の価値観を分かってくれる人が多いです。芸術は人間にとって大切なものなのだと、理解してくれます。

(加藤亨延)