K-POP到来前の90年代、ひっそりとだが、“流行の最前線”で束の間の輝きを放ったのが「ポンチャック」である。

「ポンチャック」とは?

もともとポンチャックとは、二拍子をベースに無数の楽曲がメドレーで歌い継がれていく、韓国の大衆音楽の一ジャンル。そのルーツは流行歌を次々に歌い継いでいく宴会芸とされ、長距離ドライバーが眠気覚ましにカセットテープで聞くような、流行とは縁遠いものだった。

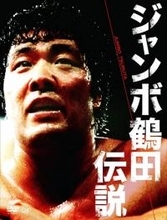

ところが、“ポンチャックの帝王”こと「李博士(イ・パクサ)」の登場により、状況は一変。李はキーボードの電子音をバックに、「チョワヂョワ」「オルシグ」といった伝統民謡的な合いの手を入れ、さらに「アッハー」「イーッヒ」「ウルリッヒー」など独自のスキャットを畳みかけることで、中高年向けだったポンチャックを「ポンチャック・ディスコ」として、一気に若者向けダンス・ミュージックに仕立て上げた。

ポンチャックに見出したグルーヴ感

その存在に目を付けたのが、90年代テクノ音楽の第一人者である電気グルーヴである。彼らとのコラボレーションにより、李博士の名は一躍、渋谷の若者にも知れわたる存在となる。

西城秀樹の代表曲のポンチャック版である『YOUNGMAN』を96年3月に発売したのを皮切りに、4月に『ポンチャック大百科』、5月に電気グルーヴと共作の『ひらけ!ポンチャック』、9月に『2002年宇宙の旅』、12月に『ポンチャックで身長が5cm伸びた!』と、1年間で4枚ものアルバムをリリースした。

増えるメディア露出、ついには武道館まで

電気グルーヴの前座として日本武道館公演を果たす(韓国人としてはチョー・ヨンピル以来二人目)など、96年は確実に「李博士の年」だったと言えよう。

音楽番組『HEY!HEY!HEY!』への出演、金鳥「コックローチS」のCM出演と、メディア露出も集中していただけに、覚えている読者も多いのではないだろうか。

しかし97年以降は、ほぼ日本のメディアから姿を消した李博士。その後、日本にはK-POPの一大ムーブメントが訪れるわけだが、実は地元の韓国でも李博士は久しく姿を消していた。10年ぶりのテレビ出演を果たした彼は、はしごから転落しての大けが、二度の離婚、パニック障害を患う引きこもりの息子……など、深刻な生活苦を告白したという。

目まぐるしいポンチャックのリズム以上の、波乱万丈の半生を送ってきた李博士。

(青木ポンチ)

李博士(イ・パクサ)のポンチャック大百科