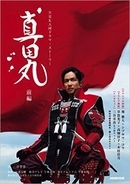

7月10日放送 第27回「不信」 演出:木村隆文

能のお手伝いでサイドの髪をロングにした信繁(堺雅人)の違和感が、謡の下手さ(堺がではない、あくまで信繁が下手なのだ)と共にたまらなかった27回は「不信」にまつわるストーリー。

秀吉(小日向文世)に言われて、秀次(新納慎也)に付くことになった信繁。

それにしても、能の稽古中に倒れ、信繁が代役をやって恥をさらすきっかけになった秀保(三津谷亮)が17歳で他界した時の秀吉のふるまいはどうだ。鶴松が3歳で亡くなって、第2子・拾が同じく3歳の時に死ぬとは不吉なのだという理由で、その死を悼もうとしない。拾のために役に立たなかったことが許せないなんて親ばかも度が過ぎている。

子供のことを思うあまり、ちょっと狂いはじめている秀吉に秀次が精神的に追いつめられ、「不信」感いっぱいになってしまうのも無理はない。

秀吉の偏執的な意地悪は、信幸(大泉洋)の「不信」感をも刺激する。半ば、弟のバーターで官位をもらったことを知らされて、ものすごく腹を立てる信幸。「犬伏の別れ」が近づいてくるのを感じて辛い。ここでは、秀吉を諫める三成(山本耕史)がポイントあげた。

ふたりの「不信」がじわじわ描かれた27回で気になったのは、秀次と信繁が秀吉に怒られた能。

文禄3年(1594年)春。吉野の花見で秀次が能を披露した。演目「源氏供養」は秀吉が好んだ能なのだそうで、それをヘタクソにやったら怒るよなあ。

「源氏供養」の概要はこうだ。当時、物語というものは、つくりごと(嘘)で、それは仏法の教えに反するため、物語の作者は地獄に堕ちるという考え方があった。

さて、「源氏供養」登場の前に、もうひとつ「源氏物語」が。秀次が寧(鈴木京香)と「源氏物語宇治十帖」の話をし、それを娘のたか(岸井ゆきの)がきり(長澤まさみ)に手渡す場面だ。

紫式部作ではない説もある「源氏物語宇治十帖」は、源氏物語も後半となり、光源氏の次男・薫(正しくは柏木の子)の話になっている。その中の「浮舟」に注目したい。浮舟という女が薫と匂宮、ふたりの男の間で揺れ動いた末、自害をはかる話で、きりがこの物語を受け取る前に、信繁と驚くほど噛み合わない会話をする場面があるが、もし彼女が後々「浮舟」を読む機会があったら、「浮舟」のヒロインに自分を重ね、信繁と秀次の間で揺れ動く妄想を抱くに違いないと想像したら可笑しくなった。きりに限って自殺を考えることは決してないだろうけれど。

面白いのは、秀吉の言動にいちいち揺れる秀次、薫より後に言いよってきた匂宮についつい身を任せてしまう浮舟、勝手に信繁が自分を好きと思い込み続けるきりと、すべてディスコミュニケーションの問題を抱えていること。三谷幸喜の描く大河ドラマは、個々のささやかな悩み苦しみ(そういうのを俗に人間くささと言う)の上に、戦や国づくりという大きな物語が成り立っている。

三谷幸喜と長澤まさみと「源氏物語」には縁があって、三谷は「源氏物語」を題材にした戯曲「紫式部ダイアリー」(14年)を書き、長澤が紫式部を演じたのだ。

余談も余談だが、「浮舟」は歌舞伎になっていて、1953年の初演で薫を演じたのは八代目の松本幸四郎(松本白鸚)。28回に登場する松本幸四郎のお父さんだ。これを元に日曜劇場でドラマ化もされている。

松本幸四郎に関しては近藤正高さんのレビューを参照いただくとして、三谷が惚れ込む俳優・幸四郎も、ふたり兄弟であることにも、勝手に不思議な因縁を感じてしまう。弟は中村吉右衛門(「鬼平犯科帳」など)。極めて才能ある父(白鸚)をもった兄弟が演劇界で各々活躍していく姿に真田父子が少し重なったが、つまりは真田父子の物語とは、とても普遍的なのだと思う。

(木俣冬)