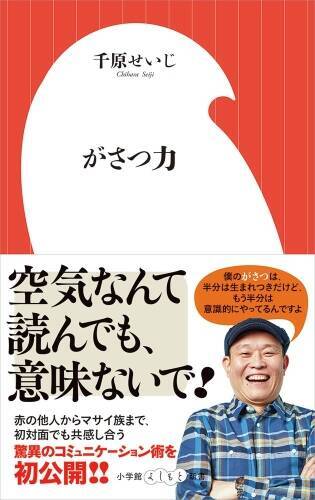

千原ジュニアが見たら「100%生まれつきやん!」とツッコミそうな帯の言葉。「残念な兄」こと千原せいじの『がさつ力』(小学館よしもと新書)である。

「がさつ」は無駄を削ぎ落とすツール

ナイーブな千原ジュニアに比べ、千原せいじは「がさつ」である。空気を読まず、細かいことを気にせず、押しが強く、口が悪くて図々しいと思われがち。

そんな千原せいじの「がさつ力」が功を奏すのがコミュニケーションの場面。赤の他人でもすぐに話しかけるし、言葉が通じない外国人ともあっという間に打ち解けてしまうのだ。

ここ数年、千原せいじは『世界の村で発見!こんなところに日本人』(テレビ朝日系)でアフリカ54ヶ国を巡るロケをしている。とある戦闘民族の村を訪れたせいじ。一族の長とすぐに仲良くなり、部族に代々伝わる「宝剣」まで見せてもらえた。スゴい剣や!と思ったせいじはダメ元で「ちょっと触らせてくれ!」とお願いしてみると、まさかの快諾。それを見ていた部族の若い衆が「アイツ何や!何モンや!」とザワザワする騒ぎに……。

知らないことは恥じゃない。世の中のたいていの人に嫌われても自分の人生に影響はない。コミュニケーションへの恐れが全然無いので、思ったことは素直に話すし、納得いかないことは怒る。ただ一方で、信頼する仲間とはじっくり話し合うし、海外ロケの前には現地の文化や宗教などをちゃんと調べておく。

それにしても、どうしてそんなに「がさつ」なのか。『がさつ力』を読んでいると「時間がもったいない」という言葉が頻繁に出てくる。人生なんてあっという間。あれもこれもやりたいのに時間が足りない。だから、人と打ち解けるまでの時間も、どうしようもないことで悩む時間も「もったいない」。

無駄な時間をショートカットするために、他人でも躊躇なく話しかけて距離を詰める。自分にできないことはできないと諦めて、できる人に依頼する。失敗をいつまでも引きずらず、すぐに次の手を考える。

千原せいじにとって、「がさつ」は時間の無駄を徹底的に削ぎ落とすツール。「(がさつを)半分は意識的にやっている」というのは、このもったいない精神からだったのだ。

まず質問から始めろ

すぐに人との距離を詰めるがさつさは、本書の構成にも表れている。読み始めてすぐの第1章で、いきなり本論とも言うべき「がさつ」なコミュニケーションの話。

いくつかテクニックが解説されており、その一つが「オッサン、何してんの?」。相手が答えやすい質問を投げて、話を転がすことでグッと距離を縮める。「こんにちは」「今いいですか?」なんて切り出さない。時間がもったいないから。

この質問から始めるテクニックで思い出すのが、『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系)の人気企画「出川哲朗のはじめておつかい」。

海外の都市に一人置き去りにされた出川哲朗が、現地の人の力を借りながらミッションをこなすこの企画。しかし出川は英語がめちゃくちゃ。「あひる」の英単語が知りたくて「ミッキーマウスはマウス、ドナルドダックはホワッツ?」と話しかけるレベル。それなのに、街行く人に声をかけると100%立ち止まってもらえ、あれよあれよとミッションを成功させてしまう(さっきの質問も"Duck"と答えてもらえている)

現地の人に立ち止まってもらうコツを「人はいきなり質問をされると、つい答えを考えてしまうから」と出川はいう。「こんにちは」と挨拶されてもそのまま立ち去れるが、「自由の女神って知ってる?」と聞かれるとつい「知ってる」と立ち止まってしまうのだ。

出川はめちゃくちゃながらも英語を使うが、千原せいじはアフリカでも日本語でこれをやる。外国人相手に全く物怖じせず、「言葉の意味はわからんが、とにかくすごい自信だ」を地で行く二人は、「がさつ」で世界を股にかけているのだった。

がさつなほうが人生楽しい

コミュニケーション論ではじまった『がさつ力』は、やがて仕事論や幸福論にまで広がっていく。

第一章:コミュニケーションは「がさつ」でいい

第二章:「がさつ」は国境を超える

第三章:「がさつ力」の身につけ方

第四章:「がさつ」なほうが仲間が増える

第五章:「がさつなリーダー」こそ頼りになる

第六章:「がさつなヤツ」ほど幸せになる

ちなみにこの本、千原せいじの栞がついてくるのだけど……

本に挟むとこうなるのだった。

(井上マサキ)