大阪で生まれ、庶民の娯楽として300年の歴史を誇る伝統芸能・文楽。しかし、生身の人間がパフォーマンスする歌舞伎などに比べると、あくまでも人形が主役ということもあるのか、メディアなどで話題になることは少ないように思う。

筆者も大阪出身であることから学生時代に課外授業で近松門左衛門・作の『心中天網島』など観たことがあるのだが、昔の男女関係もけっこうドロドロしていたんだな……と思った記憶がある。それだけに、大人である現在ならもっと楽しめるのでは?と、久々に観劇に出かけてみることに。さらに楽屋にお邪魔し、20年以上、人形遣いとして活躍されている桐竹紋吉さんに文楽の現状や変革についてお話をうかがってみた。

紋吉さんに加えて、吉田玉延さん、桐竹勘次郎さんと文楽の未来を担う若手人形遣いの方々に集合していただいた。1体を3人で遣うことで、まるで人形が命を持って生きているかのように細やかな動きが可能となる。

――私も含め文楽は難解で敷居が高いと思っている人が多いですが、借金、不倫、猟奇殺人などなど、意外とスポーツ新聞の三面記事的な内容ですよね。

時代物のほかに、世話物といわれるジャンルがあり、そちらはいわゆる犯罪実録物などが多いですね。新聞もテレビも何もなかった時代ですから、当時の人は、ワイドショーを見る感覚で見てたんじゃないかな。代表的な『曽根崎心中』なんかも、曽根崎の森で恋人同士の心中事件があって、近松門左衛門があっというまに脚本を書き上げて上演していたわけですから。

――ネットニュースのライター並みに書くのが速かったんですね(笑)。

文楽は世襲制ではなく、実力主義の世界

勘次郎さんは大学の授業で文楽と出会った。もともと俳優を目指していたことから舞台芸術の世界に興味があり、師匠の方と縁あってこの道へ。玉延さんも大学で国文学を専攻していたことから授業の一環として文楽にふれる機会があり、厳しい修行の世界へ足を踏み入れた。

――紋吉さんは高校卒業後、10代でこの世界に入られたとか。何かきっかけのようなものはあったんですか?

小学生くらいから日本の古典芸能に興味があり、漠然とですが、将来そういった方面に進めたらいいなあ、というのは考えていました。学校の図書室で、能や狂言の本を手にとって読んだのがきっかけだったんですよ。文楽は世襲制ではないので、落語とか相撲に近いものがあるかもしれないですね。

――伝統芸能=閉ざされた世界というイメージが一般にはありますが、興味とやる気のある若い人(文楽では23歳以下の男子を、2年に一度、研修生として募集している)なら、誰にでも門戸が開かれているのはすばらしいですね。その一方で、曽祖父や父の代からという世襲の方もいるんですよね。ここだけの話、扱いに差が出たりはしないんでしょうか?

歌舞伎だと御曹司が最初から良い役をやったりすることがありますが、文楽の場合、スタートラインは皆同じなんですよ。特に人形遣いの場合は、誰もが足遣いの修行から始めますので、そういう意味では世襲だから優遇されることもなく、非常に平等な世界なんです。僕が入った頃は若手の入門が少ない時期だったこともあり、15年くらいは足遣いをやっていましたね。

文楽でもなにより大切なのはコミュ力

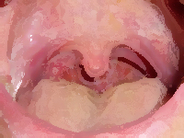

中央の足遣いのみ、演者が変わって吉田玉征さん。皆さんが「赤姫」と呼ぶ人形を構えていただいた。人間の約三分の二の大きさがあり、ずっしりと重い。1体を男性3人で遣うが、かなりの体力を要する重労働だ。

――好きじゃないとやっていけない厳しい世界かと思いますが、どういう人が向いているんでしょうか?

どんな仕事でもそうだと思うんですけど、やっぱり、コミュニケーション能力が高い人かな。人形を遣うときに呼吸を合わせるというのもありますが、一般企業のように転勤があるわけでもなく、基本的には同じメンバーで何十年もやっていくわけですから、コミュ力が高いにこしたことはないですね。自分はコミュ力があまり高いほうではないので、余計にそう感じます。

――何十年も修行を重ねて、まずは足を動かす「足遣い」を10年ほどやり、その後、左手を担当する「左遣い」、そして最終的に首(かしら)と右手を動かす「主遣い」に到達するんですよね。基本的に人形遣いさんは黒衣で「いないことになっている存在」なのに、主遣いさんだけが顔を出していますが、これは昔からあったんでしょうか? ネット上では、「人形に集中できないから顔は出さないほうが良いのでは?」など、様々な意見があるようですが……。

顔を出す主遣いのことを「出遣い」というのですが、文楽の長い伝統のなかで、特に名場面、盛り上がる場面で主遣いが顔を出すというのはそれこそ、江戸時代からやっていたんですよ。その後、時代の移り変わりの中で、どんな人が人形を遣っているのか知りたいという要望が増えてきたため、最近は主遣いが顔を出さない場面のほうがむしろ、少なくなってきました。特定の出遣いや太夫(義太夫節で物語を引っ張る役目の人)にファンがいる場合もけっこうあります。

――確かに、あの憎めないダメ男を演じてるのはどんな人?という感じで気になってしまいます。文楽でも江戸時代の歌舞伎のように、ご贔屓がいる場合があるんですね。個人的には、通常のお芝居のカーテンコールのように、どんな端役であっても、最後に全員が顔出しで登場してお客様の拍手喝采を浴びる……という場面があれば良いのになあ、と思ったりしました。鳥をパタパタと動かす役の人なども、一人残らず(笑)。

難易度の高い役どころだと、例外的に左遣い、足遣いも顔を出す場合もあるんですよ。『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)』に登場する阿古屋という遊女の役ですとか、あと『本朝廿四孝』という演目の「狐火の段」に登場する八重垣姫という役どころ。これは、キツネに取り憑かれるお姫様なんですけれども、これもかなり難易度が高い役なので、左遣い、足遣いも顔を出します。

三谷幸喜脚本も 過去にはロックバンドやボーカロイドと競演

――歌舞伎だと中村獅童さんがボーカロイドの初音ミクと競演したりしていますが、文楽でもそういった新たな挑戦というのはされているんですか?

大阪の文楽劇場と東京の国立劇場で行う公演は伝統的なものが中心となっているのですが、それ以外の場では時代ごとにいろんな試みを行っています。

今月は、静岡と博多で脚本家の三谷幸喜さんによる「三谷文楽」というのを吉田一輔さんを中心とした若手の技芸員たちでやります。三谷さんのオリジナル脚本で『其礼成心中(それなりしんじゅう)』という、『曽根崎心中』が評判をとっていた頃の大阪を舞台にした人情コメディです。

2014年には、吉田玉助さんがボーカロイドの歌に合わせて、人形を遣うという仕事をしていましたね。初音ミクの曲「メルト」に合わせて人形がネギを振っていました(笑)。こちらは、ニコニコ動画でも公開されています。

あとは僕の師匠である故・桐竹紋壽は、若い頃、ミュージシャン宇崎竜童さんらと『ロック曽根崎心中』というのをやってたんですよ。バンドの生演奏に合わせて、宇崎さんのほか、尾崎亜美さん、亡くなられた安岡力也さんなどがボーカルとして歌うんですけど、その前で人形がお芝居をするという内容。師匠の仕事なので、僕も参加させてもらったことがありますが、なんとも不思議な感じでしたね。

人形が演じるからこその魅力

――最後に紋吉さんご自身が思う、文楽の魅力を教えていただけますか。

生身の人間が演じるのではない、人形が演じるからならではの魅力というのがあると思うんです。アニメや特撮的なおもしろさ、と言うのかな。例えばジブリアニメなども、2次元の絵だけれども、時として実写よりも心を打つような品格がありますよね。生身じゃない存在が演じるからこそ、いっそうストーリーや登場人物の感情表現が際立つ。文楽もそれに近いものがあるんじゃないかと思います。

――確かに人形でないとできない動きとか、演出がありますね! 今回、観せていただいた『瓜子姫とあまんじゃく』でも、妖怪が正体を現すときの大きな尻尾がピューッと伸びる演出など、なるほどアニメ的だと思いました。2次元と3次元の狭間的なおもしろさを感じます。2.5次元的といいますか……。

ほか、『女殺油地獄(おんなころしあぶらのじごく)』は映画にもなっている作品ですが、2体の人形がこぼれた油に滑りながら、一方が追いかけ、一方が逃げまどう惨殺シーンなども、生身の人間にはできない動きだそうですね。

文楽はカッコよくて奥深くておもしろい!

――ところで、初めて観るのにおすすめの作品などはありますか?

最初だからと変にわかりやすいものを観るより、やはり近松門左衛門の心中ものですとか、時代ものなら『義経千本桜』だったり、何度も再演されて人気がある定番をおすすめします。古典芸能ですからもちろん約束ごとも多いのですが、ハードルが高いと思わずに観てほしい。もちろん、低くはないですけど、1回こっきりじゃなくて何度も繰り返し観ることで、次第にわかってくる奥深い世界があることを知っていただけたら嬉しいですね。

筆者自身も数十年ぶりに観て、とにかくおもしろい!カッコいい!と印象がガラリと変わりました。脊髄反射的なわかりやすさはないけれど、昔は庶民が普通に観ていた娯楽だけあって、DNAレベルに訴えかけてくる不思議な懐かしさと、いつの時代にも変わらない人間の愚かしさや愛おしさを感じました。

また、300年前の風情ある大阪の町に、一瞬でタイムスリップができるところも良かったです。文楽に登場する場所はいまも現存しているので、文楽鑑賞後、演目ゆかりの場所へ行ってみたくなりました。

(野崎 泉)