「平成30年北海道胆振東部地震」「西日本豪雨」「台風21号」など、今年の日本は自然災害が多い。被害状況を伝えるニュースを見た方たちは、「災害時に備えて事前にどんな対策が必要なのか」と思うこともあるだろう。

事前の備えとしては食料備蓄などもあるだろうが、今回は「お金」について考えてみたい。

災害直後に電子マネーは役に立たないことが多い

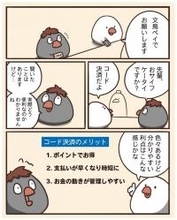

今はカードだ、電子マネーだとキャッシュレス化の声が高まっているが、実は「災害時は使えなくて困った」という声が被災地から挙がっている。これは、停電が起きると、電源を必要としている決済システムが使えなくなるからだ。

一部コンビニでは非常時の電源が動き、決済可能だったそうだが、おそらく長時間はもたないだろうし、十分な非常用電源がない店舗のほうが多いだろう。すべての決済をカードや電子マネーでしている人は、何も購入できなくなってしまう。

実際、北海道胆振東部地震の被害を被った友人がまとめてくれた「今回の地震で役に立ったもの・役に立たなかったもの」リストでは、電子マネーは「役に立たないもの」に分類されていた。

では、災害時に向けて「お金」はどのように準備しておくとよいのだろうか。

災害時のお金の備え

そもそも、災害時はお店も営業ができない場合が多い。それでもお店側は、できるだけ早く地域のみなさまに商品を届けたいと、ある程度準備ができたら営業を開始することだろう。

被災者は、電気・水道なでのライフラインが止まる影響もあり、通常の食材よりもすぐに食べられるものがほしくなる。水やお茶などの飲料も確保したい。すると開店しているお店には、必然的に長蛇の列ができる。

そんな時に買い物をしやすくするのは、小銭や千円札だ。

災害時は、電子決済が使えないことに加え、お店側がおつりを十分に用意できないことが多い。

停電時は、ATMも動かない。いざというときが来てから準備するのでは遅すぎる。

では、いくら準備しておくとよいのだろうか。

その時の状況や家族人数などにもよるので、本当に必要な金額ははっきりとは言えないが、10万円ほどあれば当面心配ないだろう。もちろん、一人暮らしであればそんなに必要ないかもしれない。ただ、被災地を逃れ、移動する交通費なども考えると、そのくらいあってもいいのではないか。そして、長期間家に帰らない可能性も考えると、やはり多からず、少なからずで準備しておきたい。

自然災害が多い日本では「完全キャッシュレス化」は難しい

いろいろな方のお話を聞いていて思ったのは、「完全キャッシュレス化」して暮らすということは、難しいということ。とくに日本では、今年は異常なのかもしれないが、自然災害が多い。

話が少しそれるが、ランチを食べに行くとカード使用不可のお店がある。夜の会食の場でも、そういうお店を利用することがある。事前にわかっていれば準備できるが、支払いする時に初めて知った場合は困ってしまう。だから、もしものときにもきちんと対応できるように、困らない程度の現金を持ち合わせているという人も多いものだ。

災害対策とは、そういったことに対する配慮に似ているようにも思う。「現金払いができる」に加え、「おつりがいらないような支払いができる」という配慮ができれば、災害時の対策としては十分かもしれない。

また、避難が長期化した場合、やはり必要になるのは現金だ。ファイナンシャル・プランナーとして、相談者には日頃より「生活防衛資金と日々の生活維持のために、手取り収入の7.5カ月分の貯えを持とう」とお伝えしているが、その備えのためにも、現金の蓄えはしておいてほしい。投資で蓄えていたとしても、それは生活再建の場では使いにくいだろう。

お金ではないが、携帯用ガスコンロ、電池式ラジオは非常に役に立つとのことだ。火事が心配される地域では、携帯用ガスコンロはすぐに火を消すことができるし、電気がないと恐ろしいほど情報が入ってこないので、コンセントが必要ないタイプのラジオは重宝する。

直下型地震など、都心部でも震災が心配されている。万が一を想定して、経験者の意見を聞きながら、少しでも困ることが減るように備えておきたいものだ。

(横山光昭)