この記事では、そんな寿司に関する歴史と豆知識を紹介したいと思います。

■寿司の起源

寿司の起源は東南アジアの発酵食品「なれずし」がルーツだといわれています。

「なれずし」を簡単に説明すると、魚を塩と米で発行させた食品のことで、魚を長期保存するための方法として発案されました。

奈良時代では、朝廷への貢物としても献上されています。

江戸時代になると、米酢が一般化して、「なれずし」から発酵させる必要のない「寿司」へと進化しました。

また、明治30年以降は製氷業が盛んになったことで、生の刺身がネタとして扱われるようになったという歴史があります。

江戸時代グルメ雑学(1)「握り寿司」は江戸っ子が生んだファストフード

■寿司に「わさび」の文化はいつから

寿司にわさびを添えるといった文化は、1824年に開店した寿司屋「華屋」の店主である華屋与兵衛が発案したと言われています。

順調に寿司文化が根付こうとしていた矢先、天保の改革で寿司は贅沢品とみなされ、江戸の寿司職人たちは次々に投獄されてしまったのです。

華屋与兵衛も同様に投獄されたことで、「寿司にわさびの文化」は一時的に廃れてしまいます。

しかし、明治時代になって「寿司にわさびの文化」が再開され、その美味しさが評判を呼び全国的に広まっていったようです。

■天保の改革とは

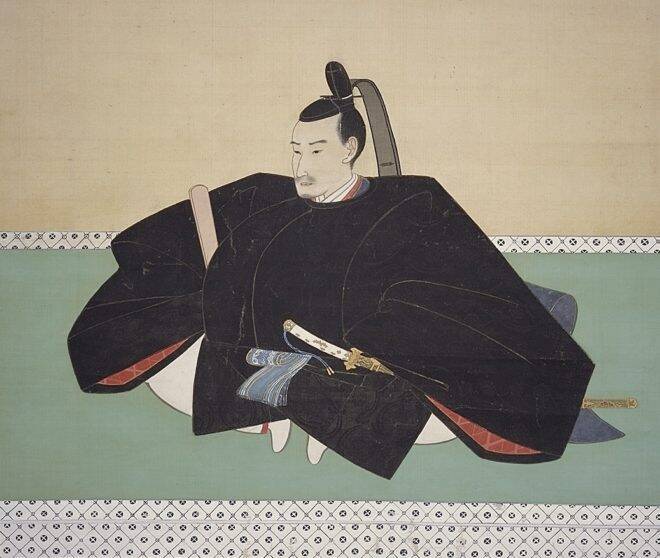

天保の改革とは、老中・水野忠邦がおこなった幕府改革です。

繰り返される贅沢禁止の御触れ!江戸時代の倹約令ではどんなことが制限されたの?

ガチンコで皮肉りすぎっ!江戸時代の「贅沢禁止令」に反骨精神むき出しで挑んだ浮世絵師たち

当時、不況だった世の中を改革するために、物価の上昇を抑える政策を多くおこないました。

そのうちのひとつである「贅沢の禁止」によって、200軒を超える寿司屋の職人たちが手鎖の刑に処されたり投獄されたりする事態となりました。

手鎖の刑とは簡単に言うと「江戸時代の刑罰のひとつ」で、鉄製の手錠をかけた状態で一定期間、自宅謹慎させた刑のことです。

厳しすぎた天保の改革は市民の反感を受け、ほとんどの計画が失敗に終わりました。

■寿司の豆知識

今回は、少しだけ寿司の豆知識も紹介したいと思います。

寿司は2握りで1貫とされていますが、もともとは1握りで1貫でした。

というのも寿司が発案された当時は、現在の2握りで1貫の寿司をくっつけたようなもので、それを包丁で半分にして食べていたのです。

当時の習慣が食べやすく変化し、今では2握りで1貫の寿司として提供されています。

また、最近になっては1握りで1貫」の寿司も多くなっているようです。

■日本の食べもの文化を知ると面白い

この記事では、日本の食べものである寿司を紹介しました。

日頃から寿司を好んで食べていても、どんな歴史を歩んで現代まで受け継がれてきたのかまで知っている人は意外と少ないようです。

いつも食べている食事の歴史や背景を知ると、感謝の気持ちがわいてくることも多いので、ぜひ身近な食事について調べてみてください。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)