皆さんは「チンドン屋」はご存じでしょうか? 知っている人にとっては「昭和の遺物」というイメージで、知らない人は「?」となってしまうのではないでしょうか。

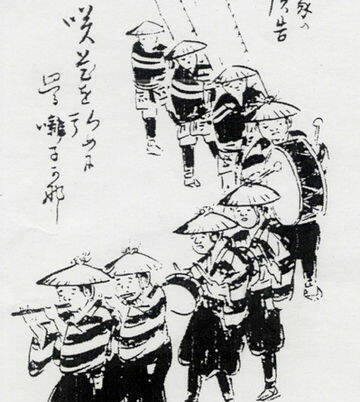

チンドン屋(Wikipediaより)

しかしこのチンドン屋、きちんとした由緒がある文化で、しかも現在また脚光を浴びているのです。

チンドン屋の始まりは1845年、江戸時代後期に遡ります。

この頃、大阪・千日前の法善寺で飴を売っていた飴勝(あめかつ)という行商人が、竹製の鳴り物と売り声で人気となり、特にその売り声を買われて、ある寄席小屋の宣伝を行いました。

これがチンドン屋の起源と言われています。

それから約40年後、明治時代になり、大阪の勇亀(いさみかめ)が飴勝の商売を引き継ぎました。

勇亀は芝居の口上のはじまりに言う「東西東西」を真似た宣伝方法を採用し、街を練り歩いたことから「東西屋(とうざいや)」と呼ばれるようになります。

1885年になると、東西屋の秋田柳吉という人物が、東京で初めて宣伝を行いました。

彼は「広目屋(ひろめや)」と名乗り、東西屋式の宣伝方法である拍子と口上に、さらに楽隊を加えたそうです。すると、真似をする業者も一気に増えました。

広目家の広告 鈴木春風(1851 – 1913)の写本『世渡風俗図会』より(Wikipediaより)

楽隊が加わったことで、その後のチンドン屋のスタイルにさらに近づいていきます。

■明治時代~昭和初期のチンドン屋

明治中期には広目屋の宣伝方法が大阪に伝わり、東西屋も楽隊を取り入れるようになりました。

サンドイッチマンと呼ばれる、大きな広告を体の前後に背負って街を歩く宣伝方法も、この頃に本格的に登場しています。このような状況の中、東西屋と広目屋は全盛期を迎えました。

しかし1907年頃になると活動写真がブームになり、宣伝広告は写真を使った新聞が主流になります。路上広告は一気に下火になってしまいました。

都市部での仕事を失った東西屋と広目屋は地方に行き、鉦と太鼓を鳴らしながら4~5人の編成で町を回る行商を行うようになります。

1935年頃、現山梨県都留市の商店開店祝いでのチンドン屋(Wikipediaより)

少人数でも充分な音色を出せるよう、鉦と締め太鼓、平胴太鼓が一つになった太鼓のセットが考案されました。

これがのちに「ちんどん太鼓」と呼ばれるようになります。「チンドン」という名称の由来は、この「チンチン」と鳴る鉦の音と「ドンドン」という太鼓の音からきています。

祭り会場でのチンドン太鼓(Wikipediaより)

この頃から徐々に東西屋と広目屋は「チンドン屋」と呼ばれるようになり、昭和初期には知名度も高まりました。

現在も、チンドン屋のことを「披露目屋」「広目屋」「東西屋」と呼ぶ地域があるようです。

■戦後は下火に、令和でまた脚光を浴びる

戦時中は大っぴらに宣伝もできず、1941年には各種大道芸とあわせて禁止されてしまったチンドン屋ですが、戦後の経済成長にあわせて、商店や映画の宣伝に使えるということで、再びチンドン屋方式の宣伝が脚光を浴びるようになります。

数人だった楽隊は10人を超え、ブラスバンドを編成したものも登場。最盛期には、全国で2500人ものチンドン屋が活躍していたと言われています。

やや余談めきますが、藤子不二雄の漫画を読んでいると、ときどき当たり前のようにチンドン屋が登場しますね。

とはいえ、昭和後期になると一般家庭にテレビが普及し、さらに電光掲示板や電柱広告など多種多様な屋外広告が登場したことで、チンドン屋は激減していきます。

現代のチンドン屋

しかし反対に、その後は貴重な商業文化として見直されるようになりました。現在はチンドン屋の全体数は減ったものの、文化継承を目的としながら、多くのチンドン屋が全国の街頭宣伝やお祭り、イベントなどで活躍しています。

最近は、むしろ昭和のチンドン屋を知らない若い人が、かえってそのスタイルを新鮮に感じているようです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)