日本列島では、縄文時代の後に弥生時代が到来しました。この「弥生時代」という名は、その時代を象徴する「弥生式土器」から生まれたものです。

吉野ケ里遺跡

そしてその弥生式土器の名は、初めて土器が出土した場所の地名にちなんでつけられたものでした。

しかしこの弥生式土器が日本で初めて出土した場所については、ちょっとした紆余曲折がありました。

今回は、日本史上初の弥生式土器の発掘をめぐる面白いエピソードをご紹介しましょう。

■「弥生式土器1号」の出土

1884年(明治17)、東京都向ヶ岡弥生町(いまの東京都文京区弥生二丁目)の向ヶ岡貝塚から、丸い壺型の土器が出土します。発見者は、のちに東京大学工学部教授となる有坂鉊蔵(ありさか・しょうぞう)たちでした。

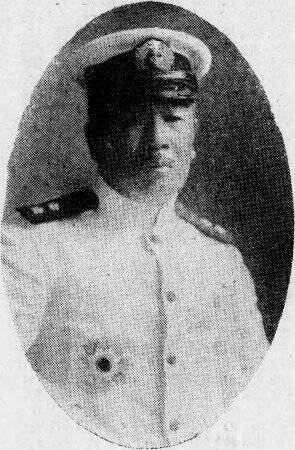

軍務に就いていた頃の有坂鉊蔵(Wikipediaより)

発見された土器は、それまで知られていた縄文土器とは、まったく違う姿形をしていました。

その後、同じような形の土器が全国から出土したため、このニュータイプの土器を呼ぶ名前が必要になります。

当初は、先述の通り弥生町から出土したこともあり弥生町の壺と言われたのですが、やがて弥生式土器と呼ばれるようになります。そこから、弥生時代という年代名も生まれました。

1884年に初めて出土した土器は、栄えある弥生式土器1号と命名され、東京大学人類学教室に保存されています。ただ、その後に問題となったのは、その記念すべき第1号の出土場所でした。

弥生式土器1号の複製(Wikipediaより)

そのあたりは地形が変化したこともあって、明確な出土場所が分からなくなってしまったのです。

なにしろ発見者の有坂自身が、向ヶ岡貝塚について記録を書いたのは発見から40年近く経ってからのことだったのです。既に現場の地形は変わっていた上に、記憶も定かではなくなっていました。

■特定された?発掘場所

やむなく、弥生式土器1号の出土場所は東京大学農学部の構内ではないかということにされていたのですが、90年後の1974年(昭和49)に状況が変わります。

東京大学工学部九号館の近くで、子供が遊んでいた時のことです。倒れた木の根元から土器が発見されました。

さらにこの後、九号館脇の建築現場からも土器が出土します。これにより、このあたりがかつて向ヶ岡貝塚と呼ばれていた場所ではないかということになりました。

そうして、弥生式土器1号の出土場所も、おそらくそこら辺だろうということになります。

こうして、90年の時を経て弥生式土器1号の発掘場所はおおむね特定されました。その場所は現在、弥生町二丁目遺跡として国史跡に指定されています。

弥生町二丁目遺跡(Wikipediaより)

参考資料:歴史の謎研究会『舞台裏から歴史を読む雑学で日本全史』2022年、株式会社青春出版社

画像:Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)