「前編」では、当時観光客や遊廓を訪れる客など、多くの人が集まる吉原の情報を集めたガイドブックをリニューアルした『細見嗚呼御江戸(さいけんああおえど)』を大ヒットさせた版元として、確固たる地位を築いたところまでご紹介しました。

大河ドラマ『べらぼう』親なし・金なし・風流なし…けれど野心家!江戸のメディア王・蔦屋重三郎を完全予習【前編】

その後の蔦重の活躍ぶりは止まることを知らず、まさにお江戸のメディア王としてさまざまなヒットを飛ばしていったのでした。

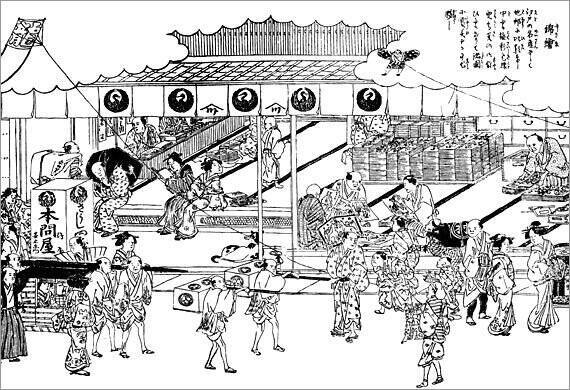

地本(洒落本・草双紙・読本・滑稽本・人情本など)問屋 wiki 長谷川雪旦画

■江戸一番の版元へと駆け上がっていく蔦重

吉原のガイドブック『細見嗚呼御江戸』を大ヒットさせた蔦重は、25歳くらいから30歳にかけて、持って生まれた先見の明・プロデュース能力を発揮し、江戸一番の版元として駆け上がっていきます。

25歳ごろに蔦重が目を付けたのが、「黄表紙」というジャンルの成人向けの洒落本・滑稽本でした。ペーパーバッグのようなもので、その名の通り黄色い紙の表紙の、10ページ程度の薄い娯楽本です。

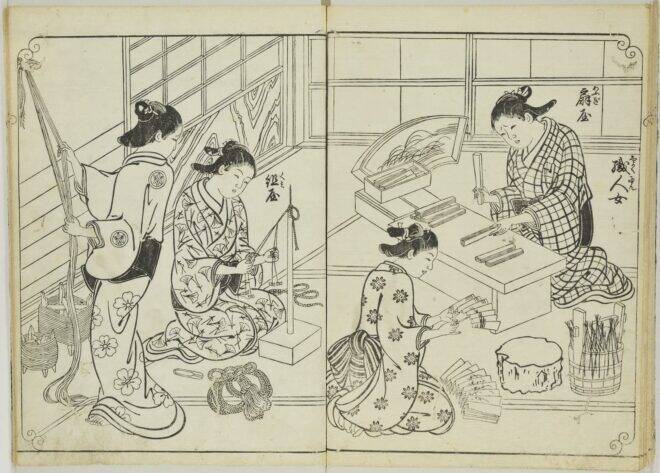

絵草子「百人女郎品定」wiki

黄表紙の第一弾は、1775年に誕生した、恋川春町(こいかわはるまち)という戯曲家が書いた『金々先生栄華夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)。

田舎から江戸に出てきた貧乏な青年が栄華と没落を体験するという、「一炊の夢」で知られる『枕中記』(唐の伝奇小説)のパロディーで、たくさんの挿絵が描かれている楽しげな内容は空前の大ヒットを記録しました。

その後も、浮世絵師・戯作者の山東京伝(さんとうきょうでん)や戯作者の朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)などの黄表紙の創作に参入、「知的でナンセンスな笑い」を好む江戸っ子たちの間で大ブームとなったのでした。

この「黄表紙」という形式を発明したのは、前編で触れた版元・鱗形屋といわれていますが、この企画や流通には蔦重が大きく関わっていたそうです。

■次々と大ブーム本を手がけた蔦屋重三郎

青楼美人合姿鏡 北尾重政

安永5年(1776)、蔦屋重三郎は彩色摺絵本『青楼美人合姿鏡』を企画・出版。(相版元は本石町の山崎金兵衛)。序文を蔦重自身が手掛けたそうです。

吉原で有名な68人の遊女の姿を、四季の移ろいをテーマに色鮮やかに描いた錦絵本で、浮世絵師・北尾重政(きたおしげまさ)と勝川春章(かつかわしゅんしょう)の競作によるものです。

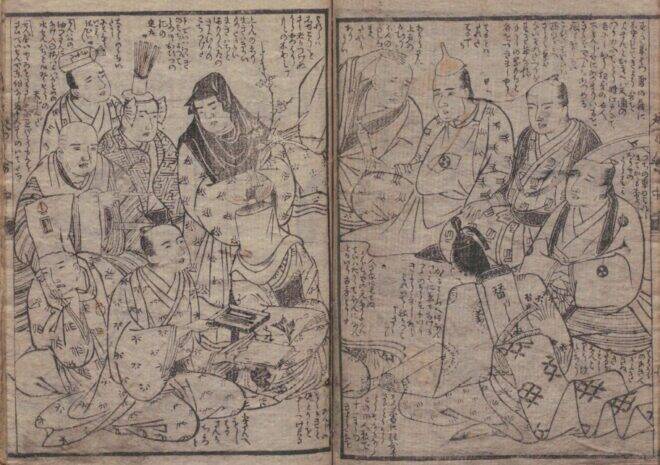

「狂歌」の世界でも活躍恋川春町や朋誠堂喜三二といった看板を抱えた「黄表紙」の売れ行きも上々、『細見嗚呼御江戸』の出版権販売権独占など、次々と精力的にビジネスを拡大していった蔦重。

1780年ごろに大ブームとなった「狂歌(きょうか)」(※)の世界に惹かれ、自らも「蔦唐丸」を名乗り狂歌を詠んでいたそうです。

※狂歌:和歌の形式でありながら社会風刺・皮肉・滑稽・卑俗などの内容を詠んだ、遊び心を重視した和歌

恋川春町作画『吉原大通会』。著名な狂歌師を吉原に呼び集めるシーン。左下で本を配布しているのが蔦唐丸(重三郎)wiki

その後、1783年には日本橋大伝馬町に「耕書堂(こうしょどう)」という自身の書店を開業します。

狂歌師で御家人の大田 南畝(おおた なんぽ)、浮世絵師で戯作者の山東 京伝(さんとう きょうでん)と親交を深めて、絵本や狂歌本などを出版。

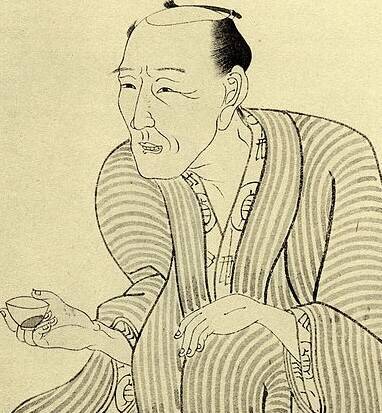

また戯作者・読本作者で『南総里見八犬伝』を書いた滝沢馬琴(たきざわばきん)、戯作者・絵師で『東海道中膝栗毛』を書いた十返舎 一九(じっぺんしゃ いっく)などの新人作家を発掘しプロデュースもします。

十返舎一九 wiki

さらに、絵師としては勝川春草(かつかわしゅんそう)・鍬形蕙斎(くわがたけいさい)・葛飾北斎などの作品を次々に刊行しさらに、喜多川歌麿を見出し自宅に居候させるほど腕を買いバックアップするなど、まさに江戸の一流プロデューサー版元として、数々の業績を残しています。

トレンドをいち早く察知する感の鋭さ、将来性を見極める眼力など才能に恵まれた蔦重は、「これはいける」と見込んだ人物には躊躇なく力を注ぐという、気前もよく気風(きっぷ)もいい人物だったそうです。

■超売れっ子になるも財産半減の処罰

まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの一流プロデューサーとなった蔦屋重三郎。

ところが、天明2年(1782年)から続く飢饉によって世の情勢は不安定な状況になり、その勢いに陰が指します。

そんな状況下で、経済優先の政策を推し進めた田沼意次が失脚。老中となった松平定信が、天明7年(1787年)に寛政の改革を断行しました。

松平定信 wiki

「出版統制令」により寛政3年(1791)、浮世絵師で戯作者の山東京伝著書の洒落本が風俗を乱したとして罰せられ、蔦重もその本を出版した罪で、財産半減の処罰を受けることとなったのです。

多くの財産を失った蔦重。さらに、売れっ子だった京伝の筆も湿りがちになり、親交の厚かった喜多川歌麿が自分の元から離れていくなど次々と不運が続き、さすがの重三郎も意気消沈してしまいます。

そこで目を付けたのが、今まで手をつけていなかった役者絵でした。当時は、歌川豊国の役者絵が売れていたので蔦重は対抗馬として勝川春朗をあてますが、残念ながらヒットにはいたらなかったのです。

■まだ素人同然だった「写楽」を見出す

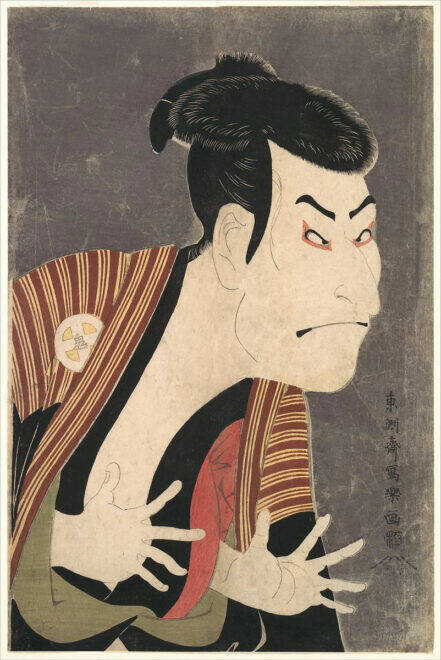

三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛(東洲斎写楽画)wiki

そこで、蔦重は当時まだ素人同然だった東洲斎写楽を起用し、極端にデフォルメされた独特の役者絵の販売に乗り出したのです。

今でこそ有名な写楽の絵ですが、当時は役者を美化して描いた絵のほうが人気で、リアルで特徴をクローズアップし過ぎる写楽の絵は受け入れられませんでした。

写楽が活動していたのはわずか10ヶ月間ほどで、現存する作品は140点しかないそうです。近年では、「阿波藩お抱えの能役者だった」とされているものの、今もって謎に包まれている絵師といわれています。

再び、別の新人浮世絵師を見出してプロデュースしようとしますが、その矢先

蔦重は寛政9年(1797年)5月6日、47歳という若さでその生涯を終えてしまいました。

死因は馬琴の『近世物之本江戸作者部類』などから脚気と伝えられています。

当時、江戸の身分の高い人や金持ちの間で流行った脚気は、胚芽部分に含まれるビタミンB1を削ぎ落とした「白米」が中心の食事が原因だったそうです。(地方のほうでは玄米などが主食だったために、脚気は「江戸患い」とも呼ばれていたとか)

お江戸のセレブとなった蔦重も、白米ばかりを好んで食べていたのでしょうか……。

発想力や才能に恵まれた花のお江戸の一流名プロデューサー蔦屋重三郎。

彼は、その後の日本の文学・美術に大いに貢献した人といえるでしょう。

「吉原」歌川国貞

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)