それは江戸時代の庶民たちも同じで、例えば辻々で売られた読売(よみうり)などを楽しみにしていたようです。

今回はそんな読売について、その歴史を紹介したいと思います。

■「読売」名前の由来

読売とは時事ネタを取り扱った簡易な印刷物で、売り手が内容を読み上げながら売り歩いたことからその名がつきました。

または売った場所から「辻売り」、挿絵が目を引くことから「絵草紙(えぞうし)」などとも呼ばれています。

よく時代劇では「瓦版(かわらばん)」と呼ばれますが、これは幕末以降の呼び名。江戸時代中期以前は主に「読売」「絵草紙」などと呼ばれました。

■読売の歴史は大坂の陣直後から?

時代劇では左のような辻売りを見かけるが、幕末より前は右のように編み笠で顔を隠している者が多かった。やはりご禁制のネタを扱うゆえか(画像:Wikipedia)

現在確認できる最古の読売として知られているのは『安部之合戦之図(あべのかっせんのず)」と『大坂卯年図(おおさかうどしのず)』。

これらは元和元年(1615年)に終結した大坂夏の陣について結果を報じたものとされています。

ただし必ずしもリアルタイムで発行されたことを裏づける記録はありません。

その後、読売は天変地異や各種事件(仇討ちや心中、火災など)と言った庶民の関心事を中心に取り上げ、庶民の情報ソースとして重宝されました。

他にも妖怪の出没情報や神仏のお告げなど、眉唾ネタも庶民の娯楽として楽しまれたようです。

しかしこうした動きは政治当局にとって望ましいものではなく、しばしば規制の対象とされました。

例えば延宝元年(1673年)の出版規制令では噂話や物事の善悪を談じる内容が規制されます。

これは根も葉もない噂が御政道批判の端緒となったり、為政者に対する悪印象が形成されたりすることを懸念したのでしょう。

また貞享元年(1684年)には町触が出され、御政道に関する言及が規制の対象とされました。また辻や橋のたもとなど路頭での販売行為も規制されます。

さらに第8代将軍・徳川吉宗が推し進めた享保の改革では、特に恋愛ネタが厳しくされました。

- 享保7年(1722年):噂話や心中ネタの出版禁止

- 享保9年(1724年):江戸城内(御曲輪内)での販売禁止

何とか活路を求めた読売業界では、当局が奨励する忠義や孝行、慈善といった内容のテーマを多く取り扱うようになりました。

■江戸後期~衰退まで

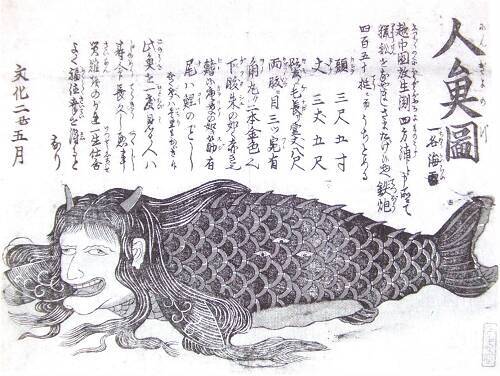

文化2年(1805年)5月の読売「人魚図」。こんな噂も庶民の娯楽として取り上げられた。

読売が大量出版されるようになったのは天保の改革期以降と考えられています。

例えば安政江戸地震(安政2・1855年)の直後には読売「関東江戸大地震并大火方角場所附」が発行され、各地の被災状況や幕府が設営して御救小屋(救護・炊き出し施設)の場所などが記載されたそうです。

さらに幕末ともなると、江戸城の下馬先(どんな身分の者も馬を下りなければならない地点)で大名行列を相手に読売を販売する光景が名物となりました。

もはや幕府のご禁制もへったくれもありませんね。諸大名らとすれば、到着したばからの江戸事情をいち早く入手するツールとして重宝したのでしょう。

この頃になると、読売の粗雑なものとして「瓦版」の呼び名が登場するようになります。

明治時代に入って新聞や雑誌が台頭してもなお庶民のメディアとして奮戦しました。

読売や瓦版が消滅したのはおよそ明治20年代(1887~1896年)ごろ。その後は大正・昭和・平成・令和の時代を越えて、現代では新聞社の名前や、ビラの雅称としてその存在を伝えています。

■終わりに

今回は江戸時代のメディアである読売(絵草紙、瓦版など)について紹介してきました。

令和7年(2025年)NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」でも、劇中多くの読売が読みかわされることでしょう。

こうした江戸の庶民文化について興味が出てきたので、また調べて紹介したいと思います!

※参考文献:

- 森田健司『江戸の瓦版~庶民を熱狂させたメディアの正体』洋泉社、2017年7月

- 『精選版日本国語大辞典 第1巻』小学館、2005年12月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)